2024,06,29, Saturday

紫陽花の季節六月が過ぎゆきます。

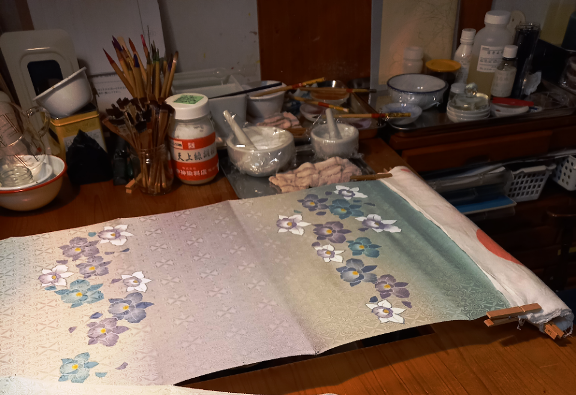

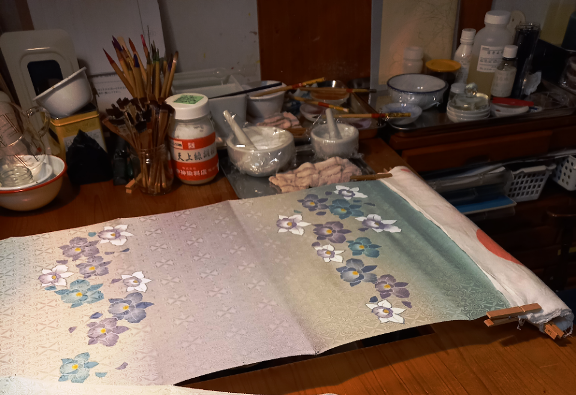

ぼかし屋の手描き友禅の作品

ぼかし屋の手描き友禅の作品に描いた

紫陽花です。

雨と紫陽花の表現ですが、もっともっとモヤッと湿った感じ、霧雨、小雨の感じを出したいのですが、なかなか難しいです…(^_^;)

こちらは手持ちのお皿。

鳴海製陶の古いお皿で普段使いして食洗器に入れてしまっている(ゴメンナサイ)にも関わらず今も光沢があって綺麗です。丈夫!

久しぶりに訪れた立教大学の構内から紫陽花ショット。

レンガ色を背にすると何色でも映えますね。

最後はぼかし屋宅からの一枚。

例年になく濃い青紫の大玉が咲きました!

江戸川区の西葛西。古い団地なので緑がたくさん沢山!恵まれております。ディズニーランドと同じく元々は東京湾でした。埋め立てて半世紀近くなりますと木々も大木になるわけです。

季節の便り | 07:31 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,05,22, Wednesday

サントリー美術館「名品ときたま迷品」展より

サントリー美術館で開催中の

「名品ときたま迷品」展で是非ご紹介したい染織品に出会いました。

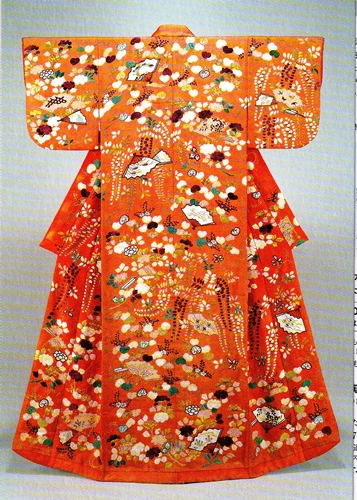

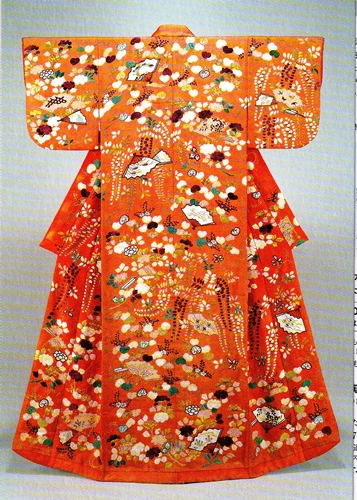

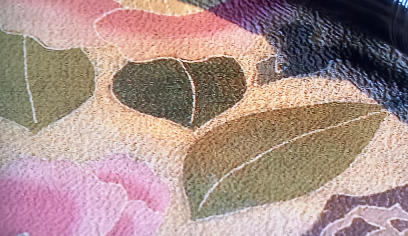

まずは着物の王様である打掛

緋綸子地 葵藤牡丹 扇面模様 打掛 18世紀

長いタイトルですが、要点は→緋色の綸子生地に葵と藤と牡丹を扇模様と共に刺繍で描いた打掛

パッと見ますと良くある江戸時代の打掛ですが、ふと気づきました!模様にまったく繰り返し部分がないのです。

葵の葉のあしらいも藤も牡丹も全体の調和の中で一箇所も

同じ模様を繰り返していません。

でも全体で見ますと落ち着いた総模様の打掛となっていました。

呉服の豪商出身、尾形光琳の

燕子花図屏風が同じ模様のパターンを繰り返して配置してリズム感のある構図を作っているのは有名です。着物の模様は特に繰り返して配置した方が綺麗に見えます、普通は。

でもこの打掛は、端から端まで長めましたが、

みんな違ってそれでいい調和なのでした。

このような打掛は初めて見ました。

18世紀の作という解説でしたから、江戸時代も前期の古い打掛かと思いますが、色も綺麗でした。葵の紋付きと言えるほどたくさんの葵の葉がありますから徳川家ゆかりのお姫様の打掛ですね。

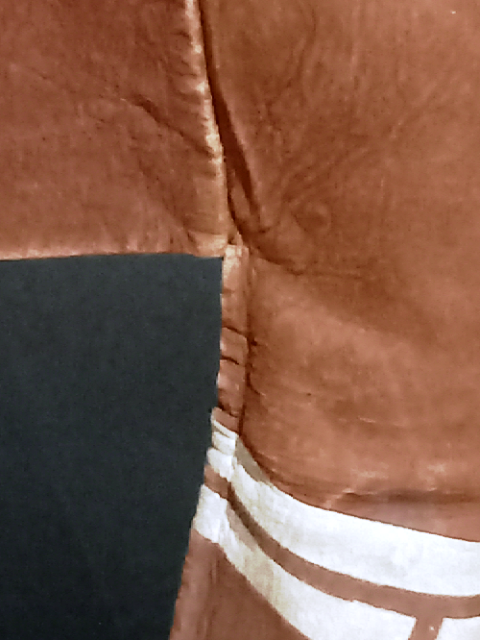

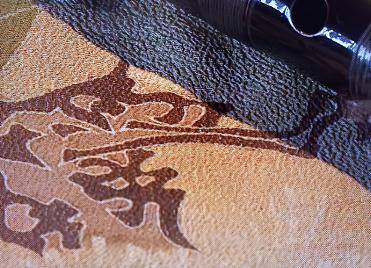

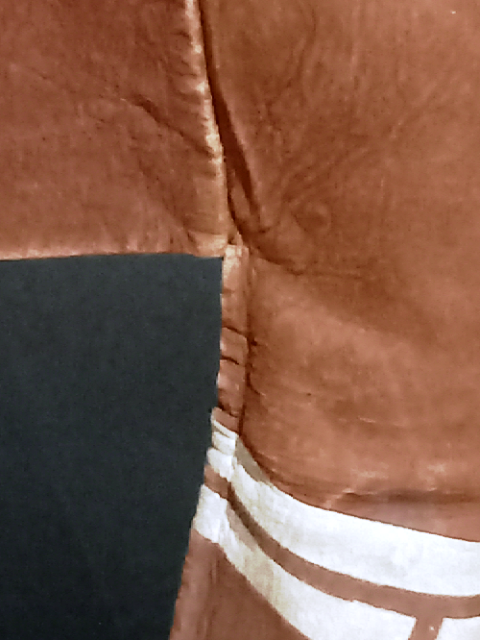

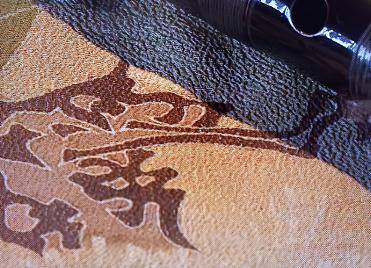

打って変わってこちらは

皮製の羽織、19世紀(江戸末期)の火事装束だそうです。

木綿の染めに見えましたが、よく見ると確かに皮革です。

これなら火の粉の中もくぐり抜けられそうです。

打掛のように当時から高級な貴重品だった物は最初から大切に扱われたので今日までの保存も出来たことと思う一方で、この火事装束のような庶民の物で、当時は珍しくなかった衣装が保存されてきたのを見ると、よくぞ今まで!と褒めてあげたい気がしますね。

代々の持ち主さんが、染や縫製の確かさから「これは保存しておかなくちゃ」と思い継いできたのでしょう。

この展覧会は6月16日まで。

有難いことに

サントリー美術館は所蔵品であれば基本的に撮影可です。

世界水準!(^^)!

展覧会ルポ | 12:26 AM

| comments (x) | trackback (x)

2024,04,21, Sunday

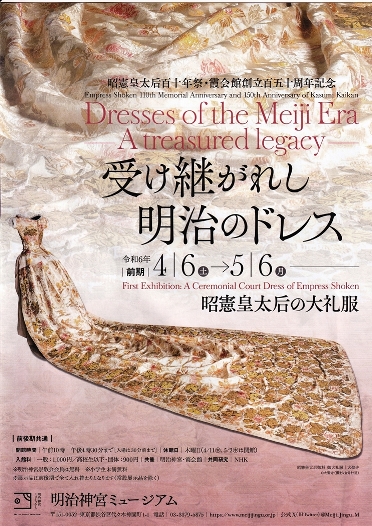

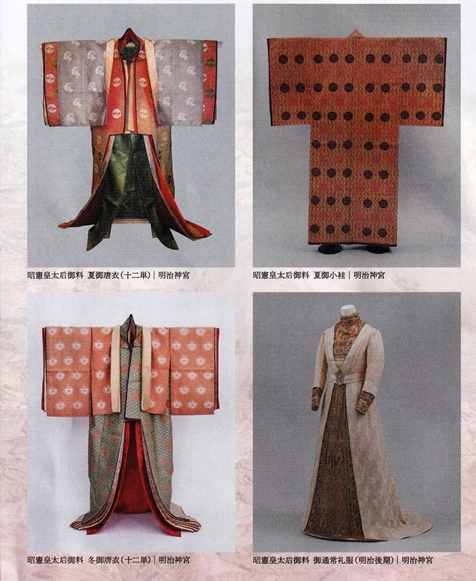

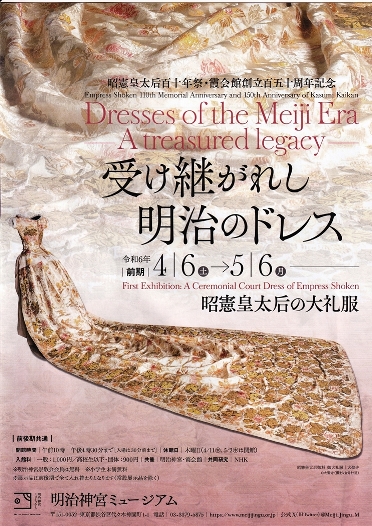

明治天皇の妻、

美子皇后の大礼服(一番正式な儀式用のドレス)が展示されています。

2023年

11/9の当ブログで紹介した大礼服の本物!

明治神宮ギャラリーにて5/6まで

明治神宮ギャラリーにて5/6まで。

テレビ映像で見たイメージより繊細な生地で修復の困難さが偲ばれました。

修復記録によれば、明治維新から数年で、西陣の若い技術者を

技術留学生としてリヨンに送り出し、明治20年代にはこの大礼服を国産するほどの力をつけていたというのですから驚きます。

美子皇后は絹織物産業振興に、従来知られてきた以上に力をつくした方だと最近の研究で分かってきたそうです。

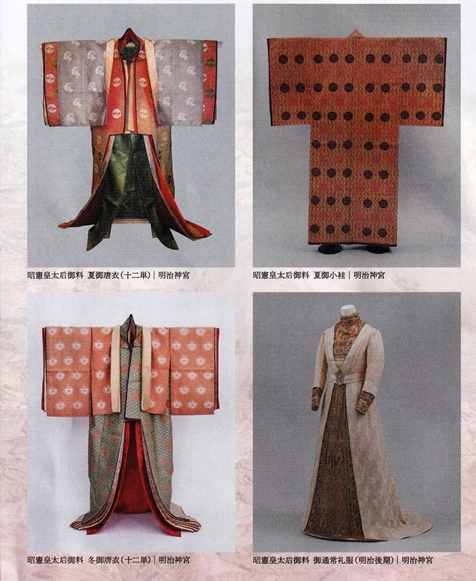

他に十二単や日常のドレスも展示されていました。

十二単の生地はこれまでに見た事もない豪華で緻密な有職文様でした。生地から

浮き上がるくらい立体的に紋様が織り出されているのです。

すべて撮影禁止だったので

展覧会チラシしかお見せできず残念ですが、細かいながら、手織らしく優しい感じがしました。機械編みのセーターより手編みのセーターが優しい感じがするのと同じ意味です。

着物だけでなく服飾に関心のある方は必見です。

これからの季節、明治神宮は菖蒲の見頃を迎えますので、大礼服見学を合わせていかがでしょうか。

展覧会ルポ | 12:44 AM

| comments (x) | trackback (x)

2024,03,28, Thursday

冬枯れの箱根に行ってきました。

木々に葉がなく素通し状態なので、回りを取り巻

く「箱根の山は天下の険」を見渡すことができました。見渡すというより険峻な山々に見下ろされている感じ。

箱根の山々は

遥か昔のカルデラ噴火の跡だそうです、そう思うと…恐ろしい…ですが、

木々の緑のない時期の箱根は迫力あってお勧めです。

千石原で撮影

千石原で撮影

駆け抜ける赤いスポーツカーが枯れススキの間から見えました。慌てて写したわりにはお気に入りとなりました。

観光客の少ない静かな仙石原にエンジン音を響かせて走り去りました。

訪ねたのは

岡田美術館の「金屏風の祭典」

安土桃山期から江戸期の金屏風の所蔵品をまとめて展示するイベントでした。

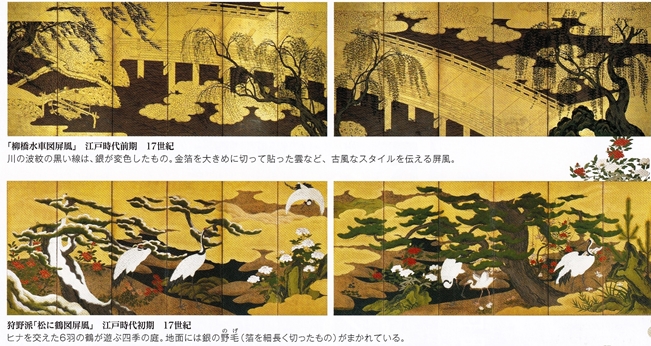

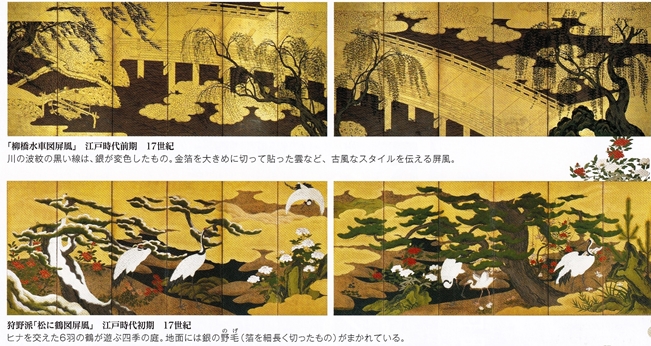

上→ 長谷川派が得意とした柳橋図

下→ 狩野派得意の松に鶴図

どちらも何度見ても見飽きません。「お師匠さんの手本に沿って一生懸命描いた」と伝わるところもまた好きです。

驚いたのはこちら、

尾形光琳「菊図」

光琳の屏風はどれも有名なので、何かの展覧会、何かの本でほとんど見ていると思っていましたが、こちらは初めてお目にかかりました。

門外不出なのでしょうか。(画像は展覧会チラシから)

リズミカルに菊だけを配置している光琳らしい屏風でした。

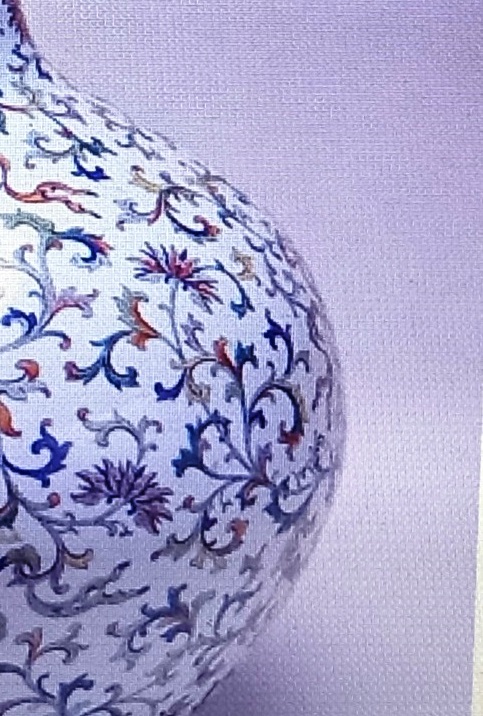

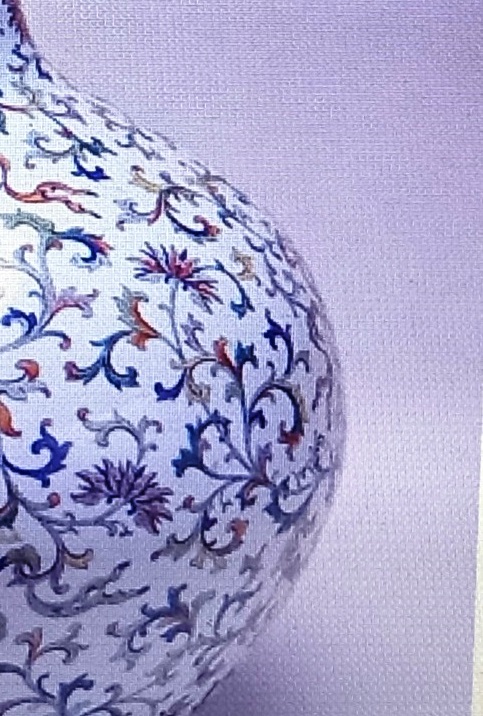

金屏風展以外にも岡田美術館の豊富な所蔵品が常設展示されていて、見ごたえありました。特に

中国の陶磁器。全館撮影禁止だったので紹介できないのですが、

乾隆帝の時期に焼かれた「豆彩」という彩色技法の磁器が美しかった!

白地に細かく紋様を描き込んであり、それを

クッキリ見せるため模様を青で縁取っているのです。

(美術館HP写真から一部お借りしました)

花瓶の白い表面に模様がくっきりと浮きあがって見飽きません。

清朝最盛期ですから逆輸入で日本やヨーロッパの焼物技術の影響を受けているそうです。

金屏風展は6月2日まで。五月下旬に訪ねれば箱根の紫陽花も楽しめます。

(ぜったい混んでます(^^;))

展覧会ルポ | 11:49 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,02,23, Friday

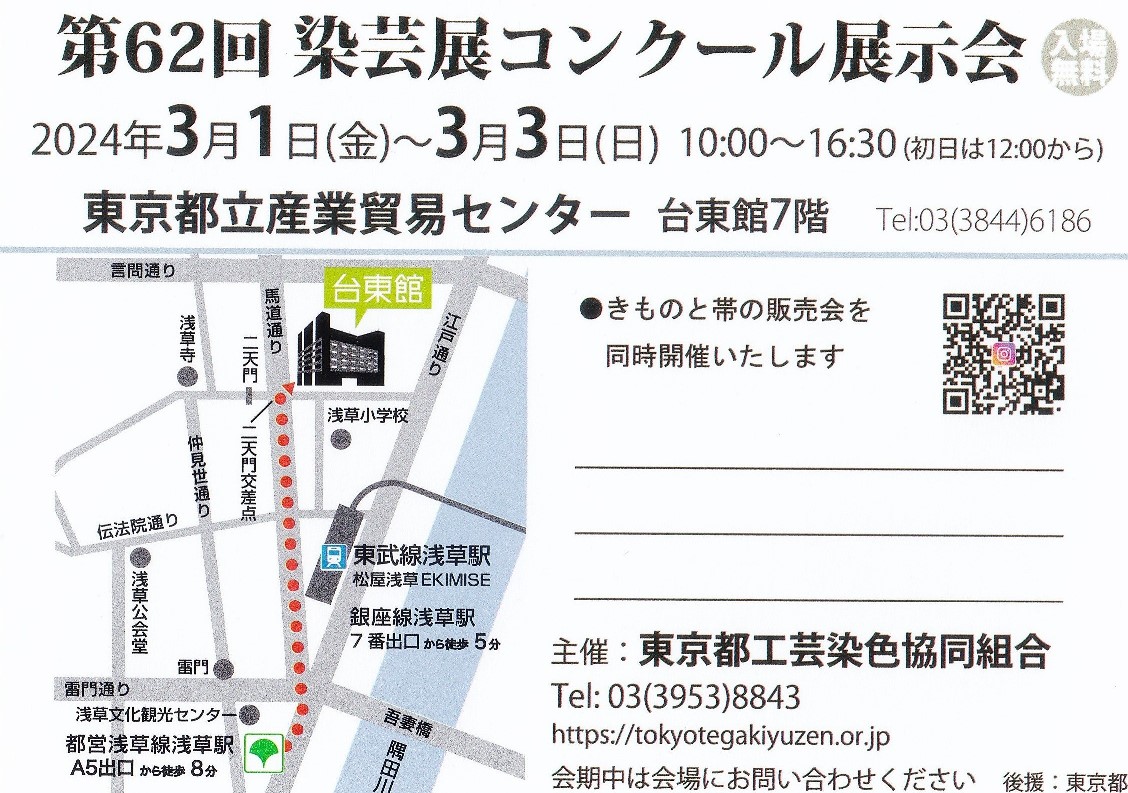

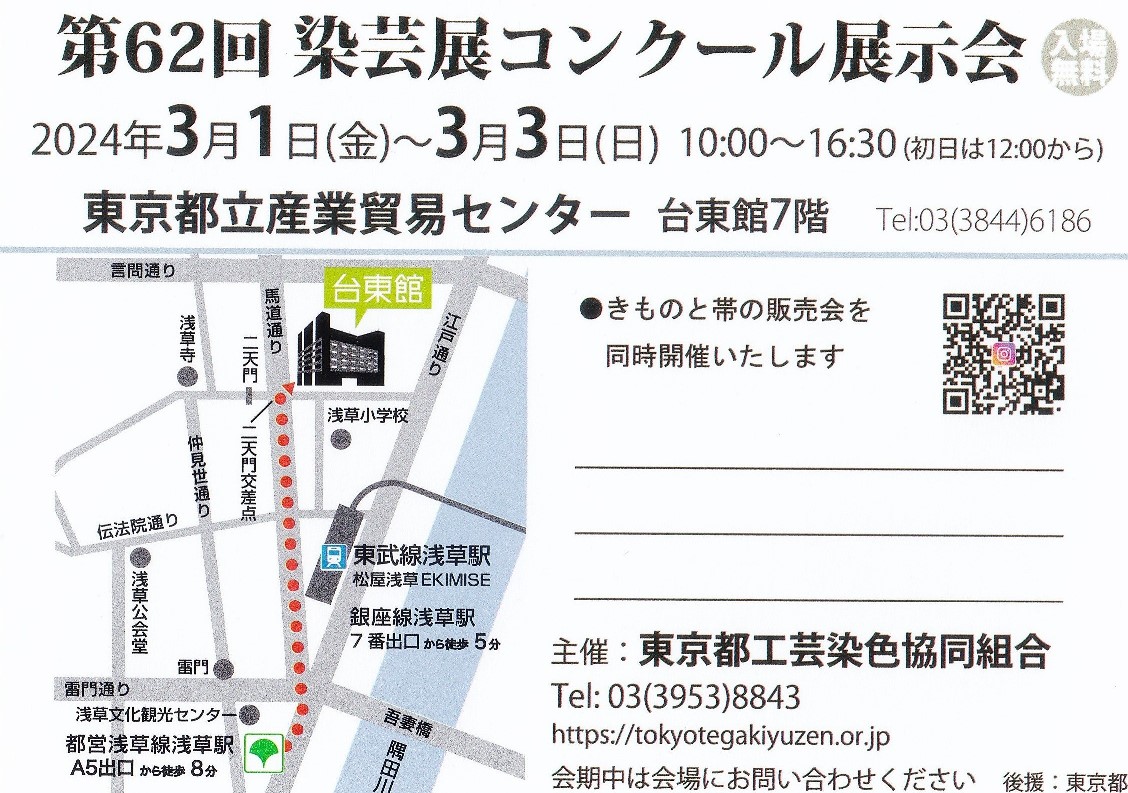

東京手描友禅、染芸展のご案内

今年も

東京手描友禅の職人組合主催の

染芸展が3/1~3/3まで開かれます。

毎年「浅草の雷様のお参りのついでにいかがですか」と案内してきましたが、浅草での開催は今年で最後となりました。

来年から上野の

東京都美術館ギャラリーに引っ越します。

手描友禅や型友禅、絞り染め、手刺繍、絹の生地を織るなど伝統産業としての着物業界は、残念ながらここ20年ほどインクジェットプリントによるレンタル事業に押される一方となっております。

コンピューター技術の発達による恩恵はスマホ、ネット情報、映像技術など様々な場面に及び、便利なわけですが…

街角で写真屋さん、印刷屋さんを見かけなくなったように、伝統工芸としての着物産業も縮小の一途とたどっております。

職人組合の所属員も減少し、同じ東京都の施設ながら産業会館で開催する規模を保つことが難しくなり、美術品として生き残りを図る方向となのです。本来はたくさん制作、販売する「産業」なのですが、将来どのようになっていくかは見通せません。

でも!その時、その時でやれる事をやっていこうということです。

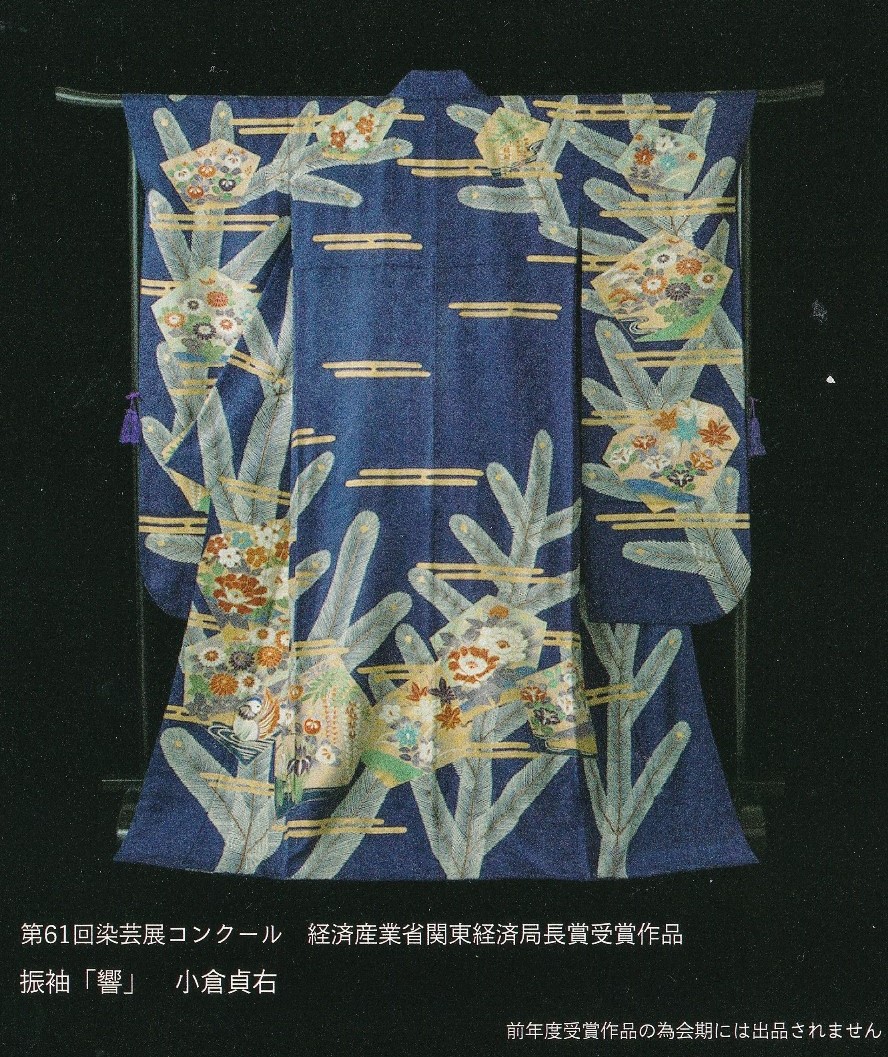

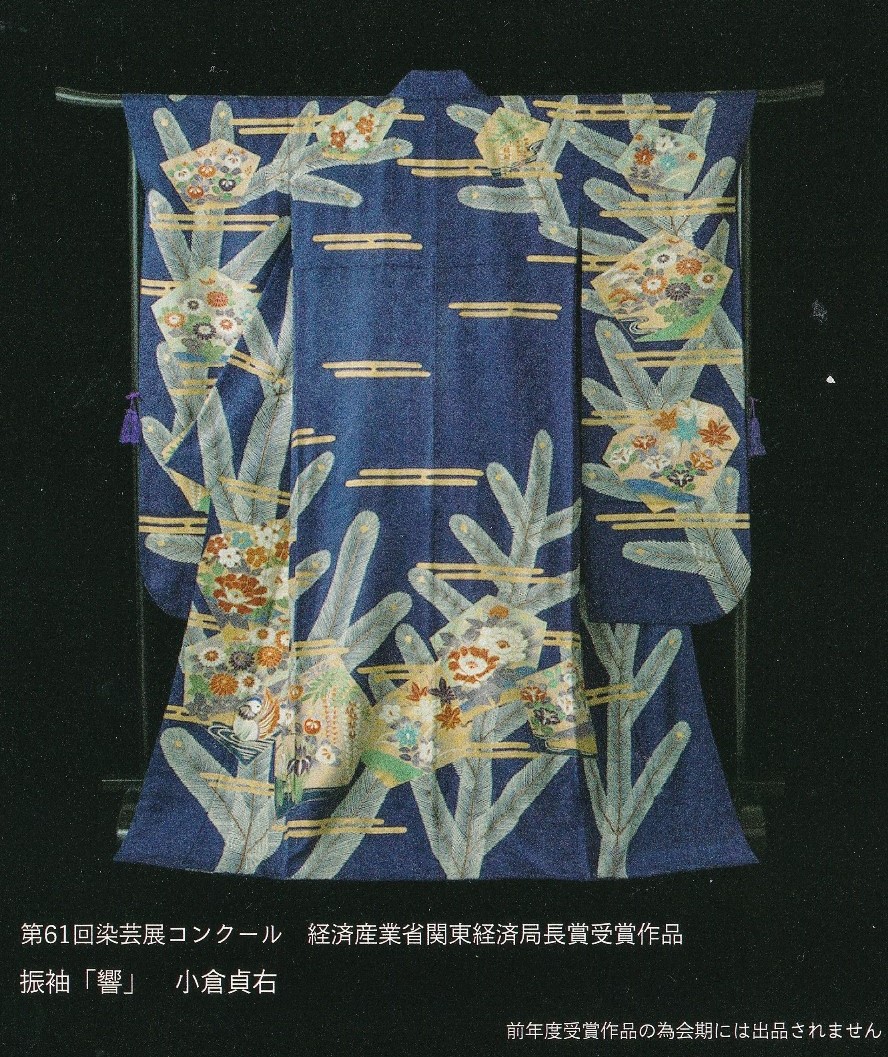

では最後の「

雷様お参りついでにいかがですか」

(案内状掲載の振袖は大先輩である小倉貞右先生の昨年の作品です)

(案内状掲載の振袖は大先輩である小倉貞右先生の昨年の作品です)

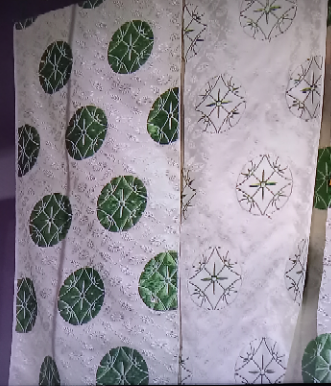

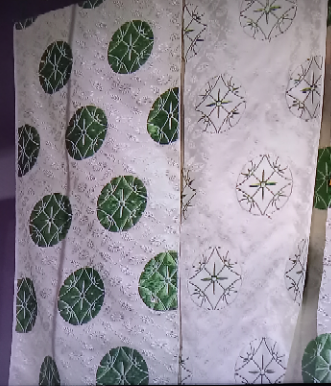

出品作の制作風景から。

色挿し

途中で立て掛けて色調を確認します。

ちょうど衿と衽を剥ぎ合せた部分で、長細く裁ち切った生地を縫い合わせて反物状に戻して染め作業をしているところです。

お知らせ | 06:13 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,01,31, Wednesday

東京国立博物館

東京国立博物館の正面階段のお正月展示

この踊り場は半沢直樹ドラマで、銀行に金融庁が押しかけてくる場面でさかんに登場しました。

一月には毎年、東京国立博物館で

長谷川等伯の「

松林図屏風」の展示があります。

一月に行ってみるのは初めてでした。

国宝中の国宝だと思うこの屏風。

久しぶりの再会。さすがの貫禄。

等伯が描きたかったのは木立の中央に横たわるモヤ。

自分の心象風景を描いた日本では最初の画家だとぼかし屋は思うのであります(^^;)

一月にふさわしい着物の展示も。

江戸時代の夜着。分厚い掛け布団です。解説によれば「夜着は普通友禅染だが、これは絞り染め」とのこと。当時の製品としては友禅染より高級品となります。

色々な絞り方が駆使されています。今なら打掛にしても超豪華なのに、これをお布団にしてしまう贅沢には驚きます。江戸時代は庶民に対して何度も奢侈禁止令が出されていますから、持ち主はおそらく商家で、娘の婚礼のために見えないところで贅をつくしたのでしょう。。

橘の木立を描いた小袖。橘は代表的な吉祥文様です。

主役は

刺繍と糊匹田による枝ですが、脇役として

友禅染で描かれた橘もありますよ。

橘と葉のブルーのところです。

細い細い

真糊の糸目がきれいでした。

展覧会ルポ | 11:50 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,01,08, Monday

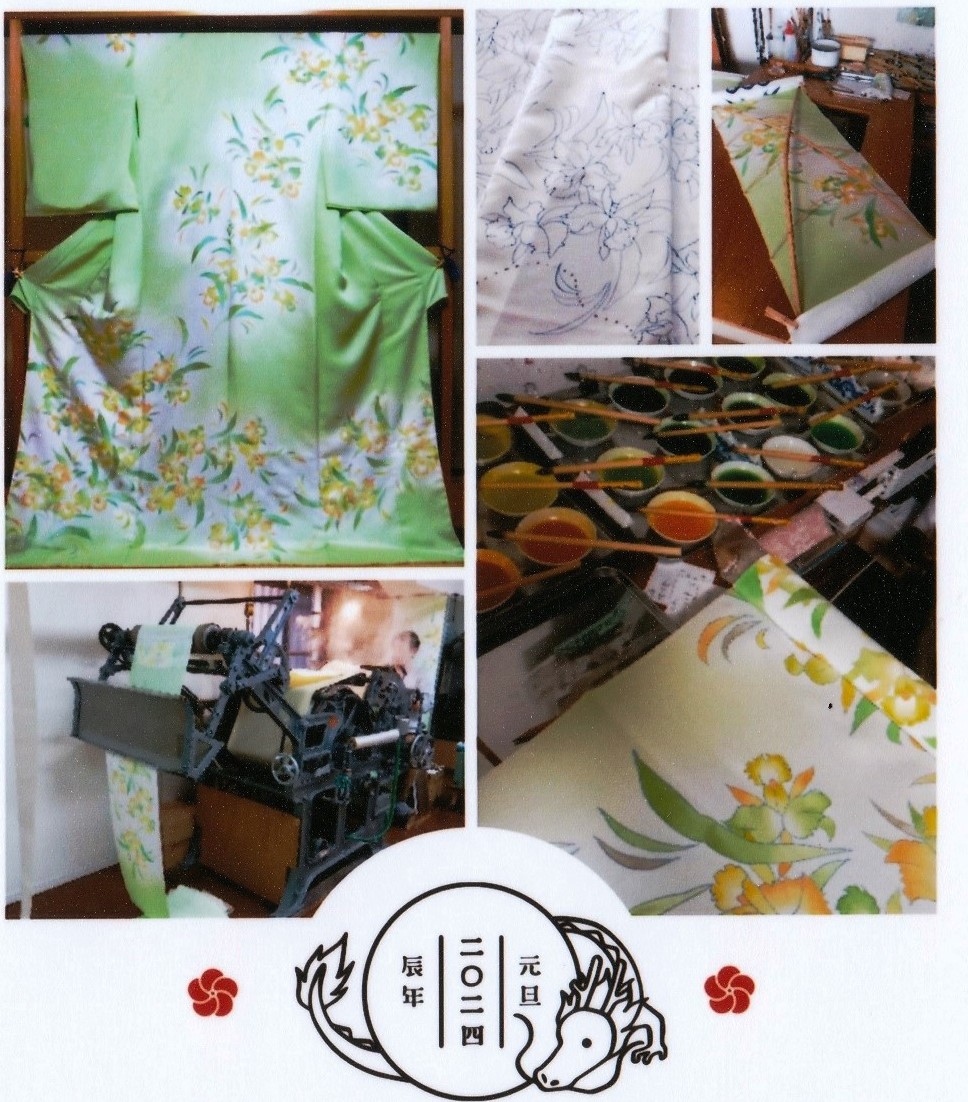

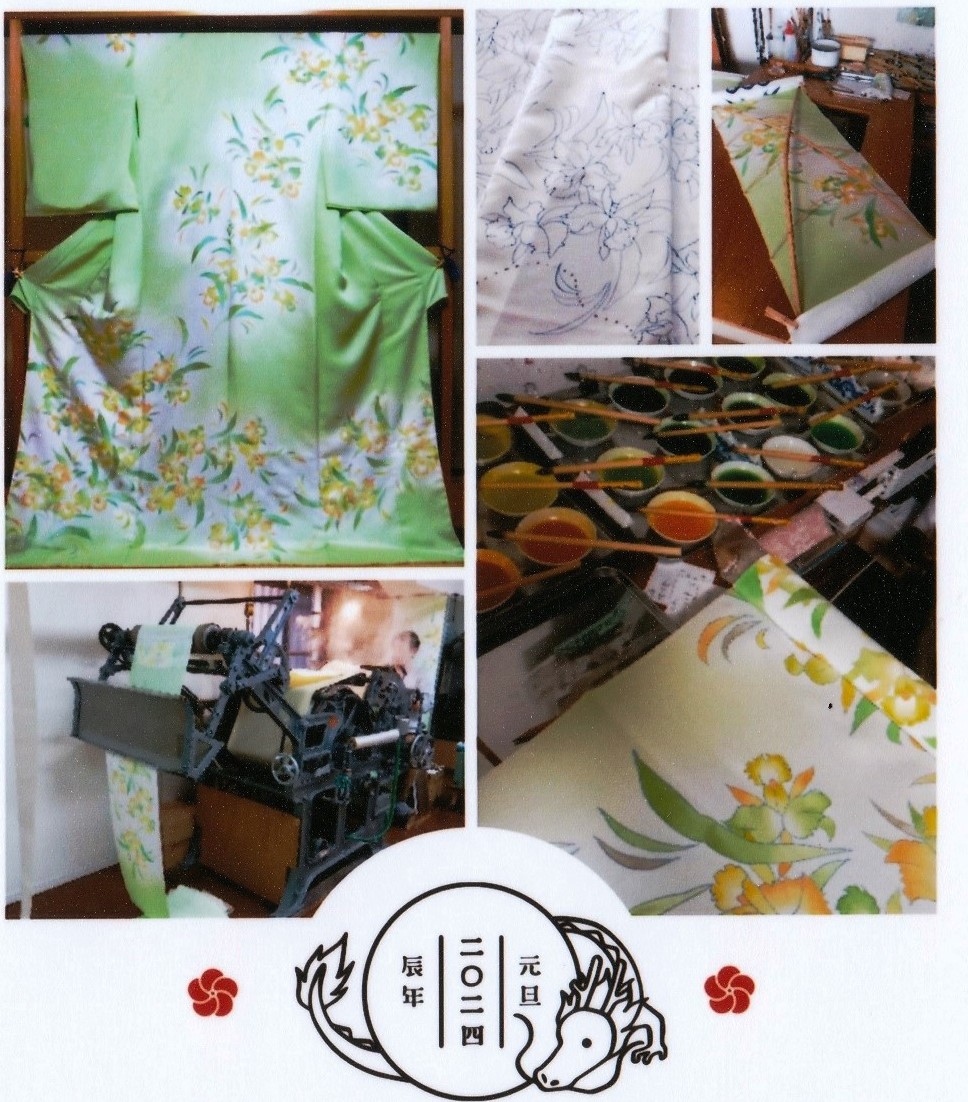

ぼかし屋友禅の年賀あいさつ

昨年中は多くの皆さまにお世話になりました。

今年は能登の地震、羽田空港の事故など驚くばかりの年明けとなりました。

もともと、ロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルによるガザ地区への攻撃と、強い者が弱い者を攻撃し続ける中での新年ではありました。

加えてこのような災害に見舞われた能登地方の皆さまにはお見舞い申し上げます。

これから冬本番。せめて暖かい設備の整った場所に、迅速に移動していただく事はできないのでしょうか。

すべてがもどかしい毎日となっております。

※ 年賀状の左下の写真は下落合にある吉澤湯のしさんで写しました。

染めの作業で歪んだり縮んだりした生地に大量の蒸気にあってて、真っすぐ平らな反物に戻す作業です。絹の生地の染色には欠かせない工程です。

お知らせ | 09:33 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,12,30, Saturday

まるで糸目友禅「冬あじさい」

初夏の花、あじさいにも冬があると知りました。

我がベランダのあじさいの鉢が綺麗に紅葉した、正しくは

綺麗に冬枯れしたのです。

赤い部分が

赤ワインの赤、ロゼワインのようなピンク色で、それが緑の部分と調和していて驚きました。これほど美しく色付いたのは初めてだと思います。

葉脈がまるで糸目糊の跡のよう。糸目友禅ですね。

きれいにぼかし染め出来ています(*’▽’)

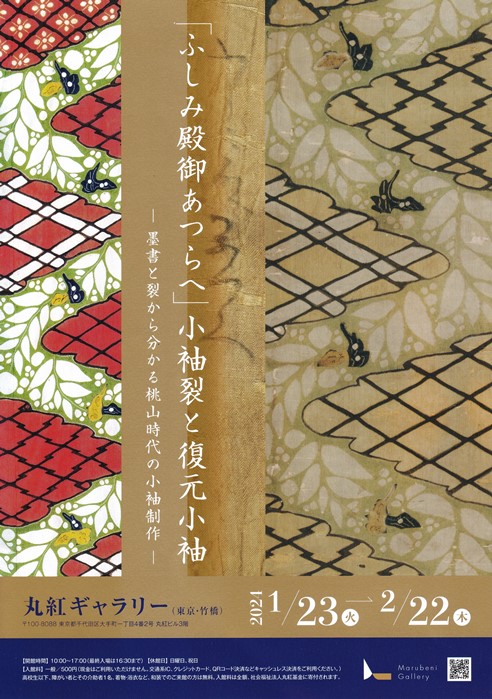

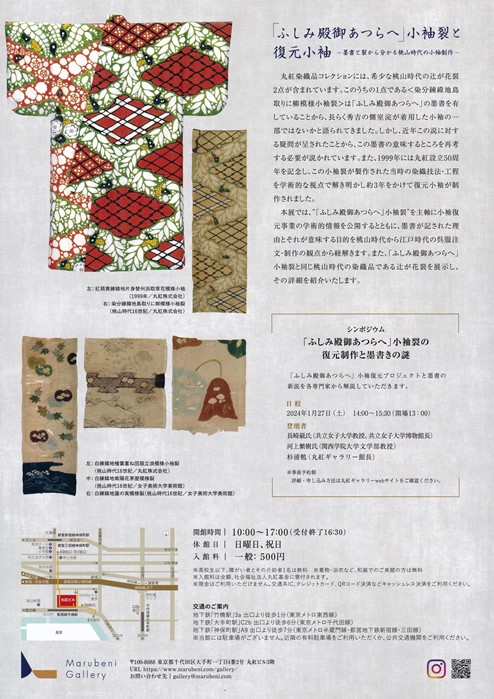

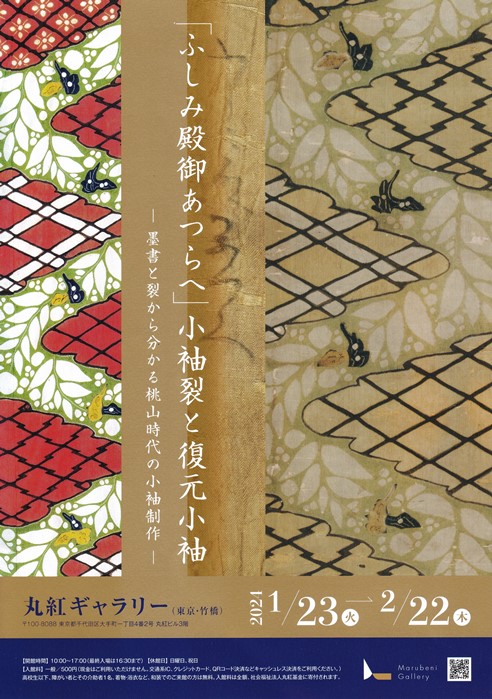

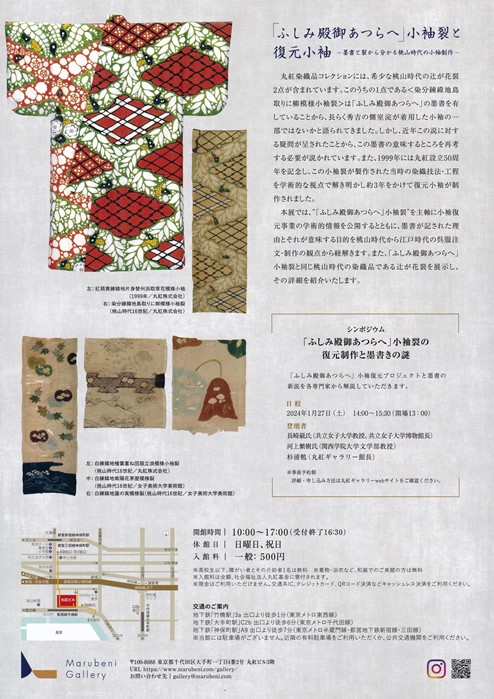

前回紹介した丸紅ギャラリーで来月は

桃山時代の辻が花染めの小袖裂と復元小袖が展示されます。

右側が退色した裂。左側が復元小袖の色だそうです。

400年の年月で赤は黄色を通り越して、ほとんどベージュになってしまうのですね。

復元の艶やかさと共に見てみたいものです。

冬枯れたあじさいの赤色、400年前の赤…

赤は基本の色目ですね!

季節の便り | 04:54 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,12,19, Tuesday

ぼかし屋は都内、地下鉄東西線の沿線。同じく東西線の竹橋駅から徒歩1分の

丸紅ギャラリーにひとっ走り行ってまいりました。

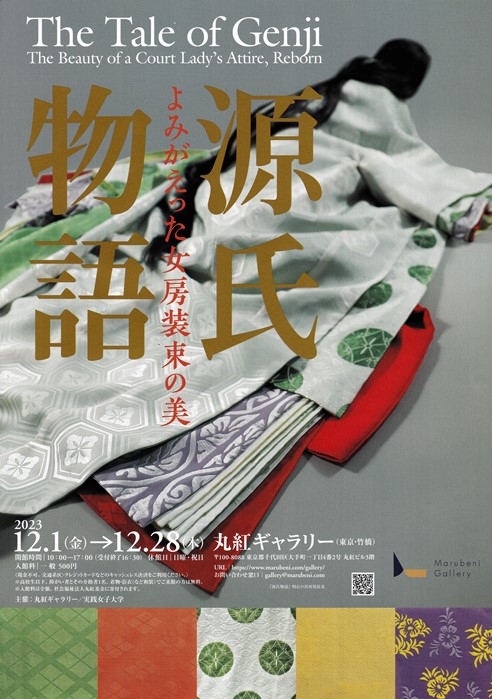

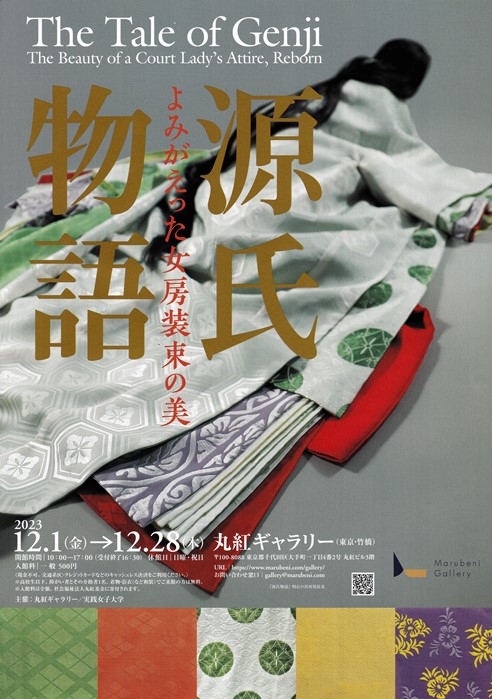

「よみがえった女房装束の美 源氏物語」を見に。

源氏物語に描かれた十二単を

実践女子大のチームが五年がかりで復元したものの展示です。

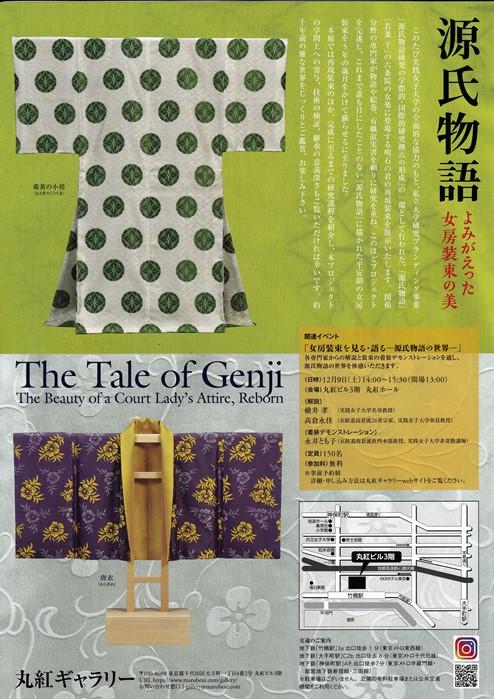

十二単は着装姿の呼び名ですが、復元は裳、唐衣、襲ね衣などパーツごとに精密に再現したそうです。

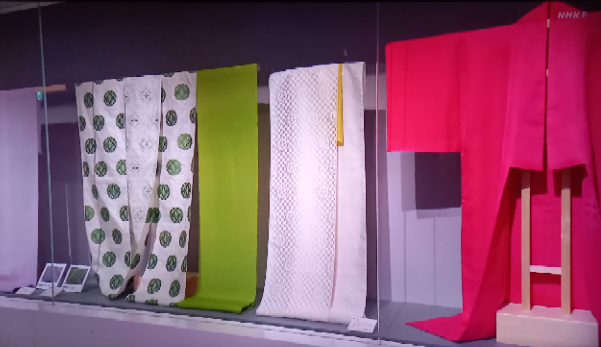

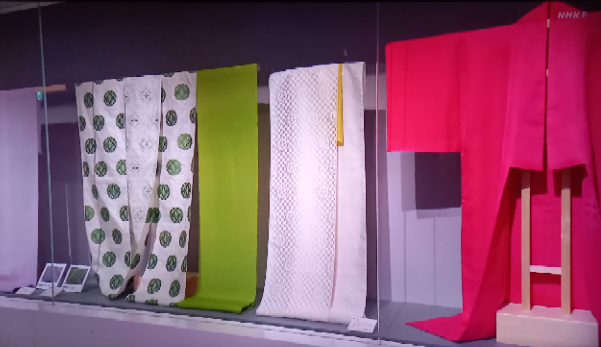

NHKのアートシーンでも紹介されていました。

(画像はアートシーンから)

現存する衣装には平安時代の物がないため、「誰も見たことのない衣装」を源氏物語の

明石の君を描いた部分から調査、再現したとのこと。大仕事です。

拝見してまず思ったのは

「柔らかそう」

例えば皇族の婚礼衣装やお雛様から受ける印象は、ゴワゴワした硬い衣装を複雑に着重ねたというもの。ところが復元衣装はどれも

フワッと柔らかそうな生地で、縫製も柔らかそうでした。一番硬いであろう上着でさえ柔らかそうな織りでした。

これなら何枚も重ねて着て生活しても大丈夫です。

会場の説明の中に、「平安時代の衣装と、江戸から現代までの衣装はかなり違う」「特に明治時代になると、西洋式に立ち姿が整って見えることが優先され、衣装を硬く張らせるようになった」とありました。なるほど。柔らかい衣装は立つと身体に沿ってタラリと流れてしまい見栄えがしないと考えられたのでしょう。

江戸時代以前の宮中では生活も儀式もすべて座って行われ、まして平安時代、源氏物語には「姫君方は立ち歩くことさえまれ」とありますよね。

(現代語訳しか読んでいません、悪しからず)

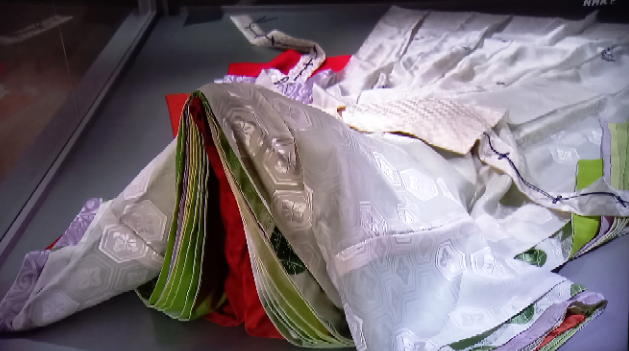

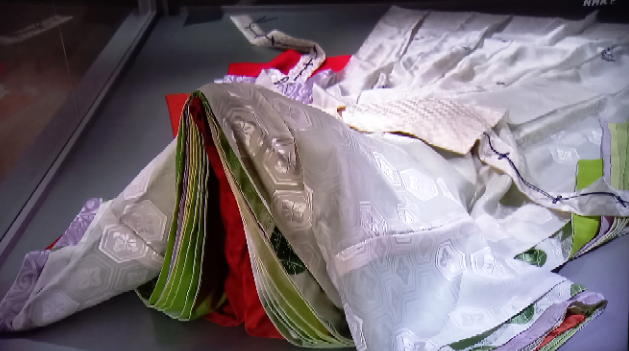

源氏物語の描写には紐や帯が登場せず、衣服は襲ねて(重ねて)羽織っていただけだそうです。正装する場合には裳を腰に付け、裳の紐部分が腰を締めただけのようです。

源氏物語の中には「窶れて薄い肩」などという表現がありますが、これまでは何となく明治以降の十二単や袿を念頭に着ている人の体型など分からないだろうと思っていましたが、

この復元衣なら肩が薄いことはよく分かることでしょう。

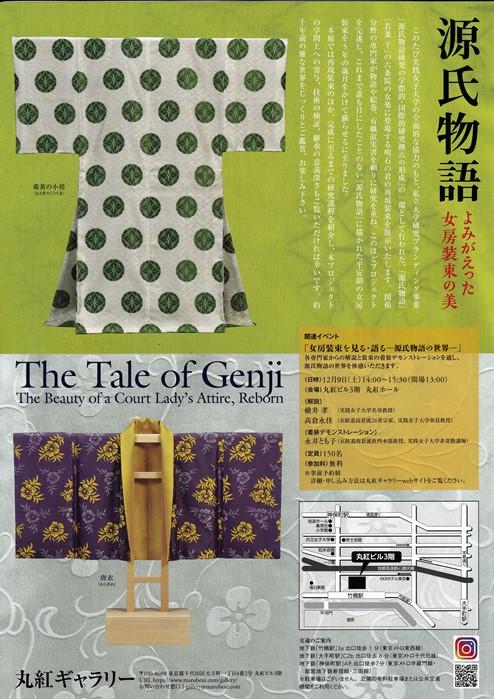

上着にあたる

袿(うちき)の再現。

二陪織物(ふたえおりもの)と呼ぶとても高度な織物だそうです。地紋を織り出した生地にさらに別の色糸で有職文様を浮き織りにすると説明がありました。実は今一つ技については理解できませんが、見るからにスゴイ技術で、しかも柔らかそう。

触ってみたいですね!!

(表を裏が両方見えるように展示されていました)

復元品の展示だけなので時間はかかりません。チョット見でもOKです。

平安時代の衣装が見られるのは今月末、

12月28日までです。

さて来年の大河ドラマは紫式部。十二単のオンパレードになりそう。

いったいどのような衣装、お化粧、室内照明が描かれるでしょうか。

以前の大河で平安末期の平清盛が主人公となった時、映像がかなり史実に迫っていて、身分ごとの衣装や油を燃やすだけの室内照明を表現していて楽しめました。

ただし視聴率は芳しくなかったと記憶しております。.残念ながら.「衣装が汚い、暗い」という理由で。

確かに映像は全体に暗く、若い清盛やその家族の衣装が擦り減っていたり、庶民に至っては襤褸をまとって登場してました。でもそれが本当だったろうと思います。

絹どころか麻の生地でも貴重で、いつも新しい状態で着ていられたのは、ごく一部の階層だけだったからです。照明もそう。性能のよい蝋燭や行燈はもっと後の発明だそうですよ。薄暗い中に再現衣装のような衣をふんわりまとった女性がいたら、神秘的だったでしょうね!

女性衣装の話から逸れますが、ドラマに登場するであろう調度品、古い型(幅が狭い)の屏風、御所車や輿、男性の普段着、特に天皇の衣服が楽しみです。

室町時代や江戸時代を舞台にしたドラマで登場する貴族男性はみな制服のように黒い衣冠束帯ばかりですからツマラナイ。

男性の普段着である直衣(のうし)も実は今の今のものより柔らかく着やすい衣装だったのかもしれないですね。

それにしても来年の大河ドラマの衣装関係の制作費は膨大なのでは?

コンピューターグラフィックスで着ているように見せる、のはやめていただきたいですね~~(^_^;)

展覧会ルポ | 10:13 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,12,15, Friday

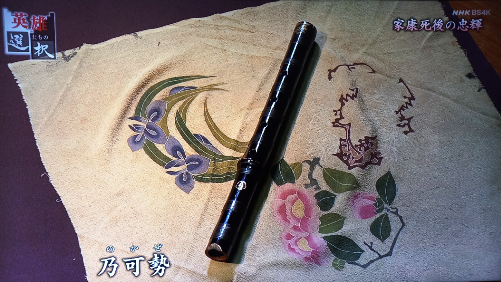

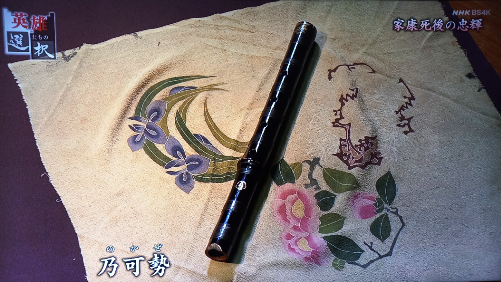

笛を包む手描き友禅の布

前回の徳川家康の絞り染めの羽織の紹介に続き、今回も家康に関連して、友禅染の布の紹介です。

NHKの番組「英雄たちの選択」で

家康が息子に形見として遺した著名な笛が取り上げられていました

。「乃可勢」(のかぜ)と呼ばれる笛で、信長、秀吉から家康の所有となった名笛だそうです。

(画像は放送からお借りしています)

家康には多くも息子がいましたが、二代将軍を継いだ秀忠からみて、歳の近い弟であった六男、忠輝は、将軍職の長子相続制を確立させるために犠牲となり20代のうちに蟄居の身となり、

諏訪市の貞松院で人生を過ごした人です。

笛は家康の死後に形見として生母を通じて忠輝に遺され、今も貞松院で保管されているそうです。

画像は番組で紹介されたその笛ですが、

ご覧いただきたいのは笛よりも!それを包む布!

本格的な

手描き友禅で花丸の模様が染められています。

古く黄ばみ、かなり退色もしているようですが、美しい完璧なる手描き友禅染めです。まるでお手本。

米粉、糠粉で作った

真糊を筒描きして防染し、その

跡が白い糸目のように見えています。(

糸目友禅とも呼ばれます)

化学染料の色だと思いますので、江戸時代後期以降から昭和期の友禅だと思います。縮緬の生地に花丸模様、花にぼかしで彩色。

糸目の外側に少々

染料が浸み出ている所が

手描きの味わいでとても良いです!(^^)!

本来はこのようにはみ出しや浸み出しがある事が手描きの特長なのですが、今は完全を求められることが多く、少々窮屈です。

機械プリントではないので

「じわっと滲み出た感じ」が良さなのですが。

それをそのままにしているこの友禅染めは、現代のものではなく、手作業の誤差にまだ寛容だった時代の物ですね。新しくとも昭和前期かな、と想像します。

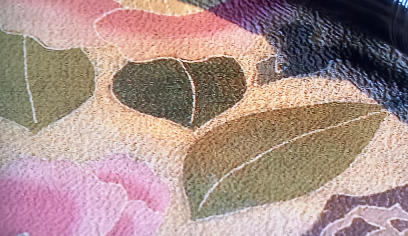

ずっしりと重そうな縮緬の生地。

縮緬生地は表面に

シボと呼ばれる凹凸があります。凹凸の大きいと「シボが粗い」とか「鬼シボ」などと呼びます。この生地はかなり

鬼シボ。

笛の陰になっている部分をご覧ください。粗いシボがよく分かります。

こういう生地は実は、

糸目糊置きがやりにくい!筒から線描きした糊が粗いシボのためにめくれて途切れやすいのです。し~っかり生地に食い込むように生地に糊を落とし込む必要がありまして…。ですからこの生地をアップで拝見すると「

上手な糸目糊だな~」と尊敬せずにはいられません。

最近は華やかな地紋を織り出した生地が主流で、鬼シボ縮緬で着物を染めることは、まず無くなりました。助かりますが、「それでは訓練にならないよ」とこの生地に言われそう!!!

いつ、だれが、この布で笛を包んだのでしょうね。

諏訪市貞松院で検索しますと、ホームページの寺宝の項目でこの生地、笛をご覧になれます。残念ながら包み布については特に説明がありませんでした。

名笛や刀など宝物の保存には高価な織物が使われることが多いはずですが、

この笛は友禅染の縮緬で柔らかく包まれていたのですね。

政治面でも家康に貢献した側室だった生母、阿茶の局の庇護もあったことでしょう。忠輝公は蟄居先の貞松院で安定して暮らし92歳まで長生きしたそうです。江戸時代としては大変な高齢。世俗と距離をおいたのがよかったのかもしれないですね。

笛の名手だったそうです。

東京手描き友禅 模様のお話 | 01:46 PM

| comments (x) | trackback (x)