2019,09,27, Friday

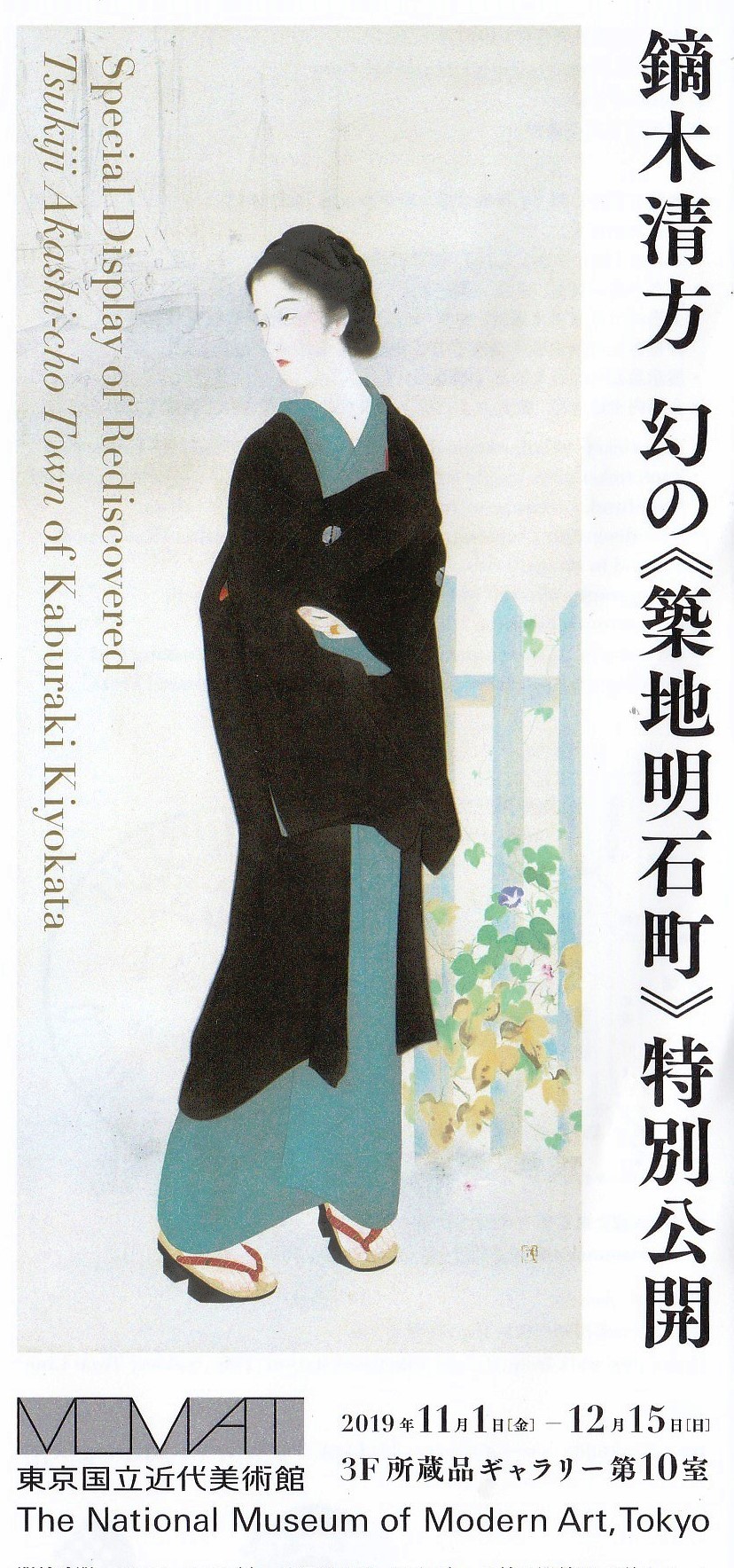

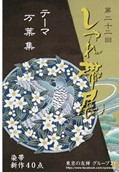

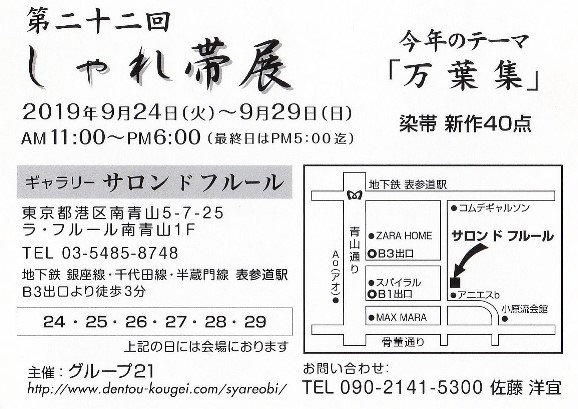

東京都工芸染色協同組合 七支部員で染め帯の展示を行っております。

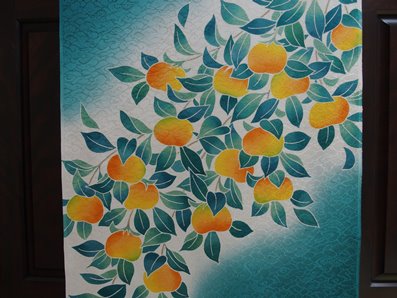

ぼかし屋の出品は、前回ブログで染め風景をご紹介した橘の染め帯一点です。

糸目糊

糸目糊がとれてスッキリと白い線が浮き出てます。だから

糸目友禅とも呼ばれます。

お太鼓に締めるとこんな感じ。

表参道にご用の節はお立ち寄りくださいませ。

明日28日は会場におります。

お知らせ | 11:19 AM

| comments (x) | trackback (x)

2019,08,31, Saturday

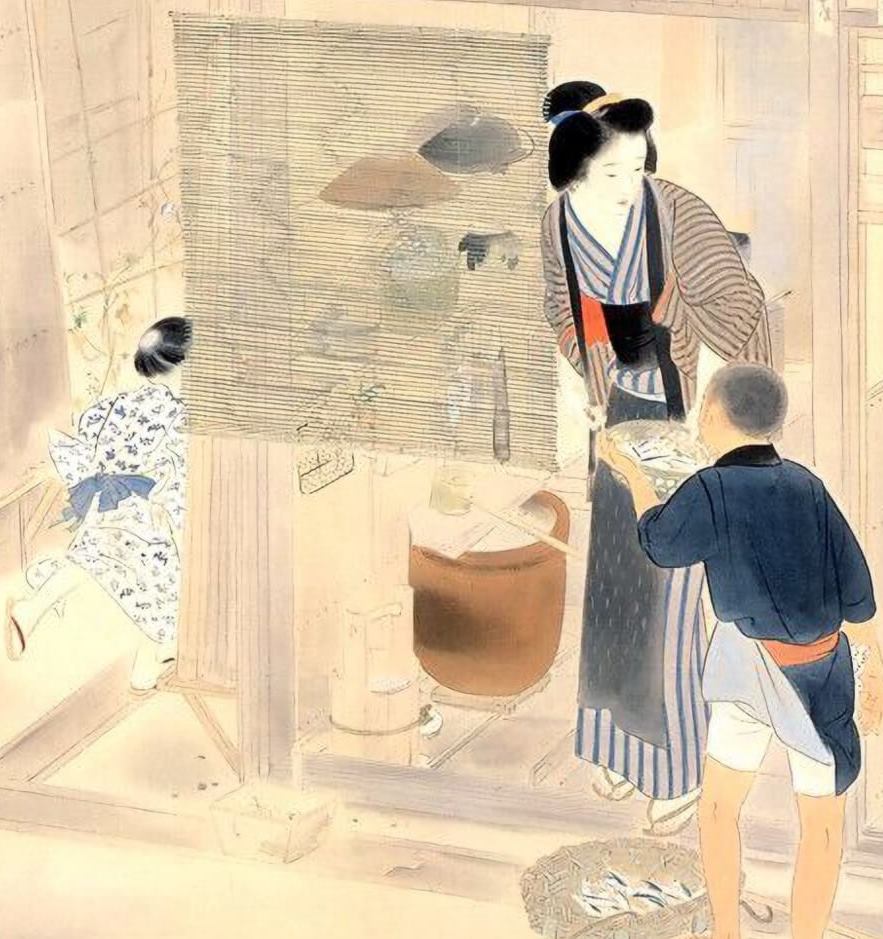

上野の国立博物館で、

今は珍しくなった着物を見ました。

絽の着物と

紋付の産着です。

縹地 海辺風景 単衣 19世紀江戸時代

絽は透けるように織った夏用の絹地。

見るからに涼し気な紺色の夏の着物です。

刺繍も使われていますが、一番重要な模様である

浜松は糸目糊で表現した友禅染です。

夏に透ける絽の着物でおしゃれしている方を、かつてはひと夏に数回は見かけたものですが、最近、とくに今年はゼロでした。

着物離れもとにかく……とにかく

夏が暑過ぎるからだと思います。

生地が透けているからこそ

下着をきちんと着る必要がありますし、

帯はどう着付けても暑い……。

同じ東アジア圏でも、帯のない形で着衣が発達した韓国のチマチョゴリが羨ましいですね。などと言うと帯の機屋さんに叱られてしまいますが(^^;)

地球温暖化で35度連発の今の夏では

熱中症対策が第一になってしまいました。

こちらは更に見かけることはなくなった

産着、それも紋付です。

サイズが大きく見えますが、おそらく誕生直後は肩上げを多くして赤ちゃんをくるむように使ったと思います。

今も最小限の肩上げが残っていますね。

薄茶平絹地 貝模様 産着 17世紀

1600年代作とのことですが、友禅の技術が確かなので後期の作でしょう。

背中央に一つ、両袖と両胸にも紋がある

五つ紋付きで最高格式の作りです。紋は縁を飾られた向い雀。綿入れ自体が贅沢品(綿が貴重)だったことを思えば、大変力の入った幼児用の着物です。

友禅特有の糊防染が効果的です。

模様にあまり色がなく、地色も薄茶なのは始めからそうデザインされたのでしょうか。

それとも江戸時代初期の作で非常に古いので退色?いえ専門家が見てタイトルに薄茶地といれているので始めから薄茶に染められたのですね。

紋が可愛く見えるような飾りつきなので女児用を思わせます。綿入れなので冬着なはずですが、海辺の貝の模様?ちょっと不思議な産着。由来を知りたいものです。

同じ江戸時代でも初期はまだ幕末期のようなカラフルな友禅染(後染め)は出来ませんでした。江戸中期以降に鮮やかな色合いの染料が日本にも入ってきて友禅染の発達を促したそうです。

今は子供の着物を手描き友禅で誂える話は

トンと聞かなくなりました(>_<)

残念ではあるものの、実は……

汚すのが仕事の幼児に目くじら立てずに済むように、

小さい間は化繊の着物でよいという意見に私も賛成です。

このような絹、友禅、綿入れの着物はお大名クラスか豪商、大地主などごく一部の人々のもので、一般の武士、商人はもっとささやか、庶民の子共は使い古しの木綿布子にくるまっていただけ。模様がないか古い絣か。

デパートの売り場で可愛い化繊のプリント柄の3才お祝い着を見ると、カラフルな着物を幼児に着せられる時代を有難く思います。

着物あれこれ | 10:39 AM

| comments (x) | trackback (x)