2022,04,30, Saturday

昭和の豪華な振袖

この着物ブログは幅広く着物、着る物について話題にしておりますが、今日はテレビで見かけた「昭和の手描き友禅の振袖」を紹介します。(画像はテレビからお借りしています)

NHK BSプレミアムで毎朝7時30分から昔の朝の

連ドラを再放送しています。現在の「芋たこなんきん」は、

小説家、田辺聖子さんの生涯をモデルにしたドラマで、大変評判のよい放送だったと思いますが、当時見られなかったので今回は録画しながら、楽しく観ております。

中年になってから恋愛結婚した主人公。

披露宴で着た振袖が素晴らしい手仕事の友禅染でした。

ドラマの舞台は1960年ごろ。高度経済成長期で、着物の生産、消費はたいへん活発でした。

主人公は芥川賞作家、売れっ子小説家だったので、お色直し衣装は豪華な柄行きの友禅の振袖となったのでしょう。

披露宴が済んで家族だけになりくつろいている場面。

手描き友禅独特の柄置きです。

上前(左胸)にタップリ模様を置き、下前(右胸)は無地です。

このように左右で差をつけると、どんなに豪華な柄行きでも

落ち着きが出て上品な着物姿になります。一種の

「様式美」ですね。

当時、白地の着物が流行したと、年配の呉服屋さんから聞いております。美智子様がご結婚の時期に白地に模様を描いた着物をお召しになったことがきっかけだそうです。

一家がお茶している居間も昭和博物館のようですね。

卓袱台の上に急須、タンスの上に仏壇。

それから!右端の座っている女性は主人公の母親で、来ている黒留袖が現代のものより裾模様が地味です。模様の量も色目も年齢に合わせてかなり控え目でした。

疲れ果てて着替えもせずに布団にひっくり返った主人公。光の加減で絹生地に

沙綾形の地紋が浮き出て、さらに豪華に見えますね。

少々無理にズームしてみた模様部分。

真糊(餅粉と糠で作った糊)で糸目糊をおき、手仕事で色挿しした振袖だと分かります。糸目糊のあとには、真糊独特の透明感があります。

糸目の上の金線も手仕事です。

白地にくっきりと濃いめの色合いで一面の花。あまり色をぼかさない色挿しであること、ドラマは大阪を舞台にしていることから、この

振袖は京友禅ですね。

着物あれこれ | 11:30 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,04,22, Friday

先週機会があって

比叡山へ登り、

市バスに乗ってですが、初めて

延暦寺を見学しました。

京都市街から小一時間、傾斜のきつい道路で眺望は素晴らしかったですよ。

手前は琵琶湖。大津市を見下ろしています。

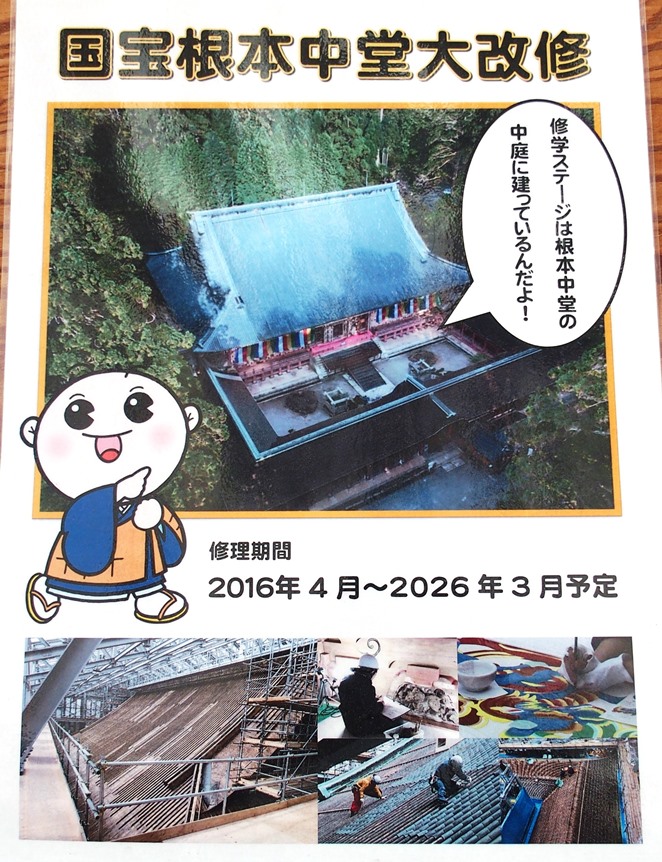

さて、まずは壮麗な

根本中堂へお参りと思ったら!!

その位置は

巨大な建物で覆われていました。

改修工事をしていると聞いてはいたものの、このような本格的な工事中とは知らなかったのでした、お恥ずかしい。

延暦寺ホームページによれば大屋根の葺き替えを含む大工事。

よく考えれば100年に一度と言われるような大工事に遭遇したのは幸運でした。

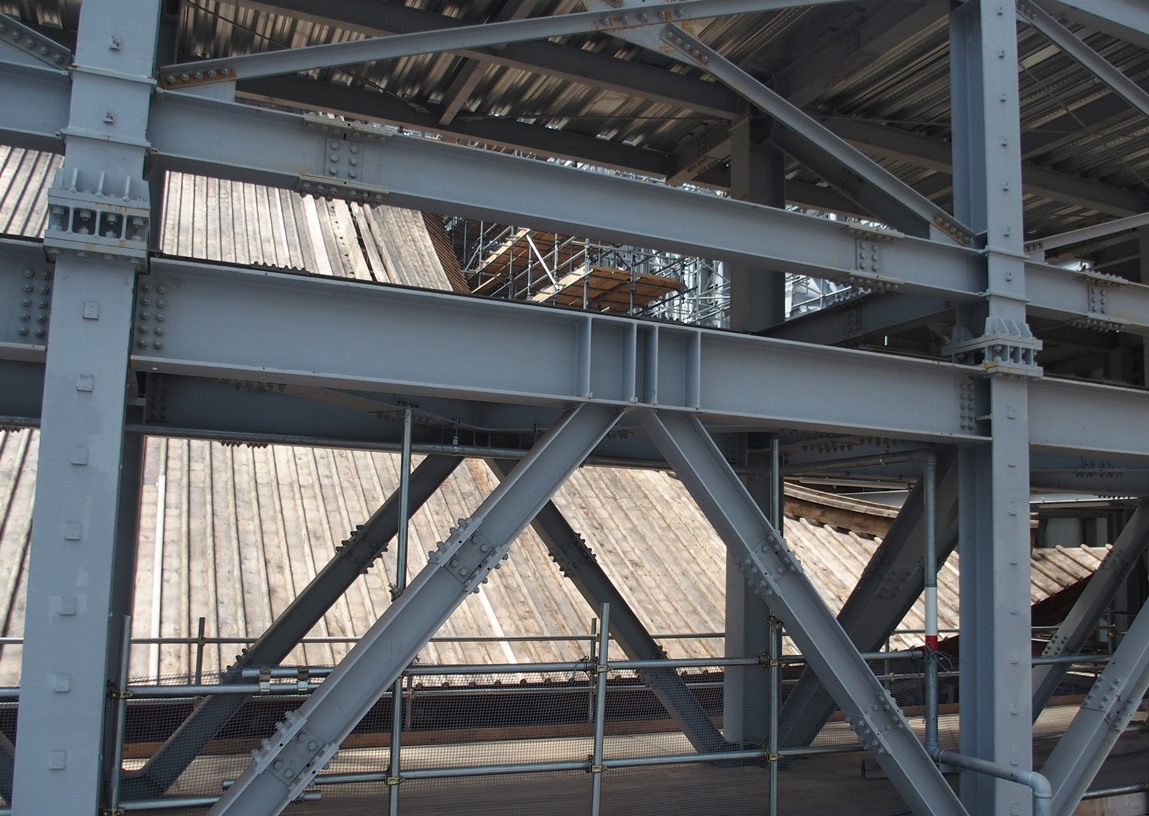

覆いの中に

見学用デッキが作られていて工事の状態を見学できるのです。本堂の内側でお参りもできました。

本堂と手前にある回廊の間、

中庭にあたる位置の上空にデッキがあるわけです。

デッキの広さをみれば大屋根の高さが作り出す空間が大変広いことが分かります。

吹き替えた大屋根がほぼ姿を現した段階。屋根の形が分かります。

これは大屋根の庇のすぐ下の飾りの部分。完成してしまえばはるか上になってしまう!地面から上を向いても見えないでしょう。

見下ろすと

回廊の屋根もだいぶ出来上がっていました。

ここまでの工事の様子の映像紹介もありました。

檜の大木を切り出しているところですね!

堂内は撮影禁止だったので残念でしたが、きちんとお参りできました。

根本中堂は参拝客がお参りする所から下に落ち込んだ位置にお坊さん方がお勤めする場所があり、そこから見上げる位置(参拝客の目線位置)に最澄さん以来という

大きなお灯明があるという少し変わった作りです。

仏事は通常どおりの様子で、左端に熱心に経典を読んでいるお坊さんがいらっしゃいました。そういえば浄土宗、臨済宗といった

鎌倉時代以降の仏教を生み出したのは比叡山で学んだ僧たちだとか。高校の教科書に載っていましたっけ(^^;)

比叡山はまだ桜が咲いていて、シャクナゲや牡丹も見かけました。

信長に焼き討ちされるまでは軍隊(僧兵)をたくわえた軍事拠点でもあった比叡山。歩き回っていますと、石垣や区割りの名残りらしい石や段差を幾度となく見かけました。

翌日に嵯峨野の常寂光寺から眺めた比叡山。

京都市街地を見下ろして存在感ありますね。

季節の便り | 10:45 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,03,26, Saturday

手描き友禅は一点物のオリジナル作品なので、その模様の色挿しは、

模様に合わせた染料作りから始まります。

例えば同じ緑でも、

青に近い緑から黄色に近い色合いまであるのです。

それぞれの図案に合う緑を調合して作ります。例えばバラや椿の葉は青味の強い濃い色。紫陽花は黄色味のある明るい緑。菊の葉はその中間でしょうか。

染料は粉末状。材料屋さんで大びんや袋入りで売っています。作業しやすいように小瓶に移しておきます。

原色だけでなく基本的な中間色も調合されていますが、自分の染めたい色を出すためには さらに自分で調整するのです。中央に写っているのはお抹茶色。頻繁に使うので多めに準備。この色に黄や青味を足したり、茶を加えてさらに地味にしたり。

友禅染の作業

机は真ん中が四角く切ってありまして、染め作業の時は

電熱を置き、図案を描くときは

電灯を置き上にガラス板の乗せられるのです。

昔ながらの

ニクロム線電熱の上に染料皿をのせ、

グツグツ煮て染料を溶かして色調整します。

色試し布

色試し布を使います。水彩絵の具などとは違い、

友禅染の染料は液体状では色が正確に判別できないので、必ず布を染めて確認します。

これでよし!となったら煮えている皿を電熱から下ろして粗熱を取ってから作業机に上げます。なにしろグツグツのままでは染料が飛び散る危険もありますから。

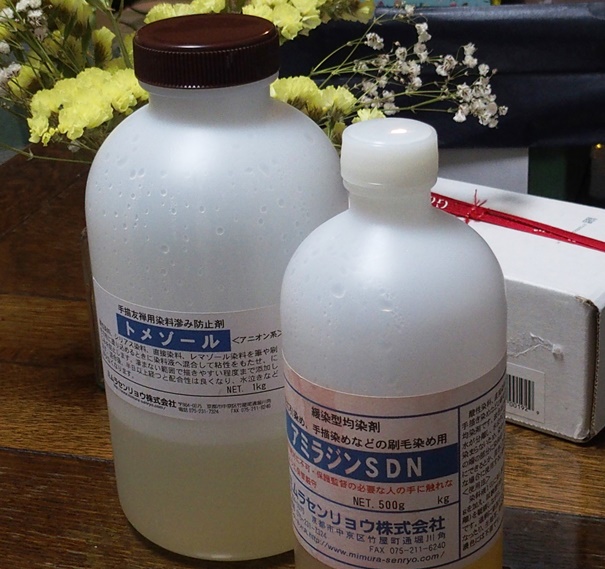

熱がとれたら、必要に応じて

均染剤(ムラ防止)と

トメゾール(粘剤、はみ出し防止)を加えで色挿し準備完了となります。

東京手描友禅の道具・作業 | 12:09 AM

| comments (x) | trackback (x)

2022,02,28, Monday

フェルメールはオランダが貿易国として一番華やかだった時代、17世紀の画家です。日本で言えば徳川家光のころ。長崎に出島ができて鎖国の日本がヨーロッパの国として唯一通商を続けた時期です。同時期のレンブラントほどの知名度はありませんが、

一番有名な「真珠の耳飾の少女」(青いターバンの少女)ならご存じの方も多いのでは?

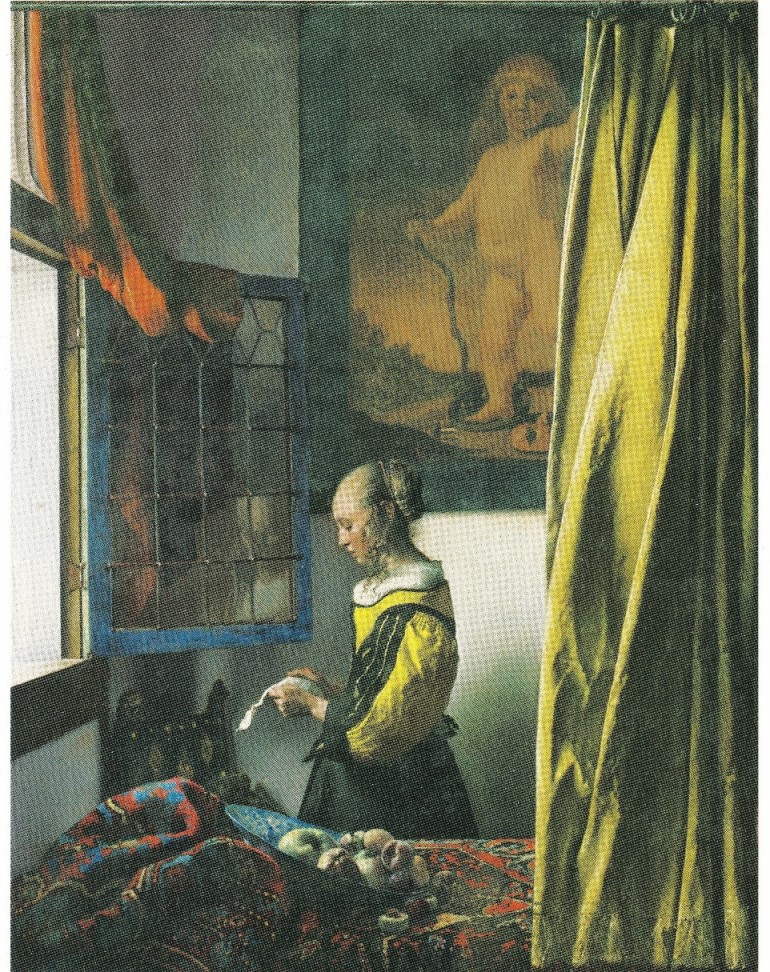

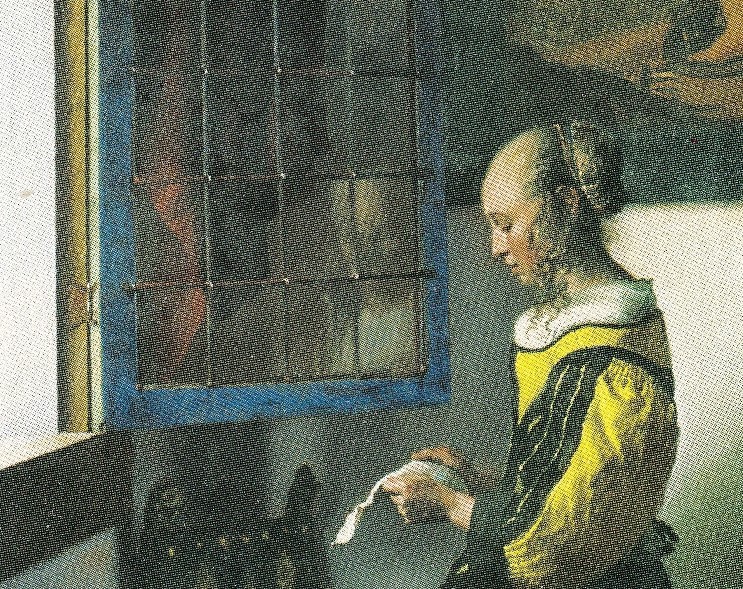

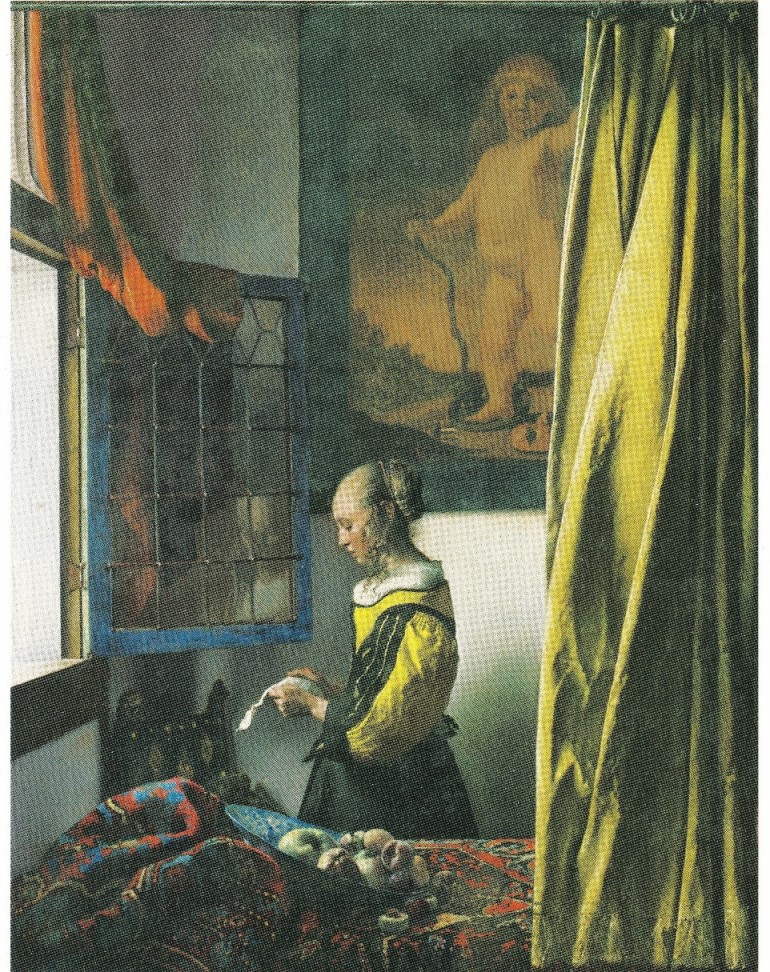

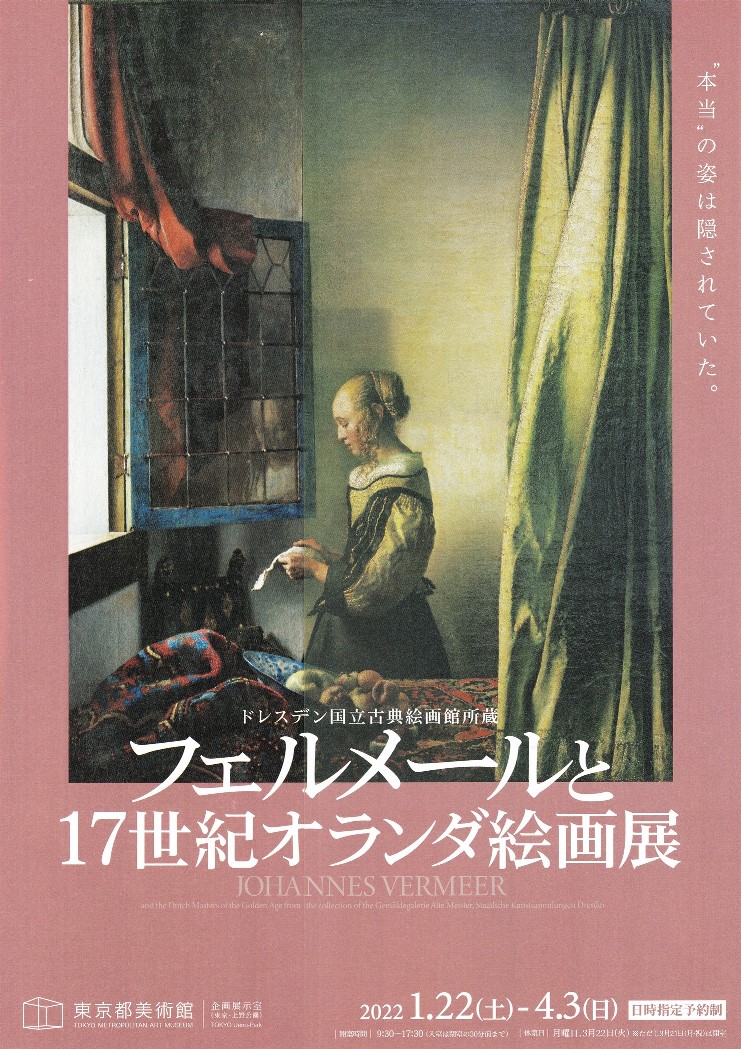

実はぼかし屋イチ推しの絵がフェルメールのこの絵。(写真は展覧会チラシと絵葉書から)

窓辺で手紙を読む女 所蔵:ドレスデン国立古典絵画館

窓辺で手紙を読む女 所蔵:ドレスデン国立古典絵画館

昔々まだ高校生だった時に都内の展覧会に展示され惚れ込んで以来です。ドレスデンは遠く、再度見られるとは思っていませんでしたが、

何と絵の方が上野に来てくれたのです。

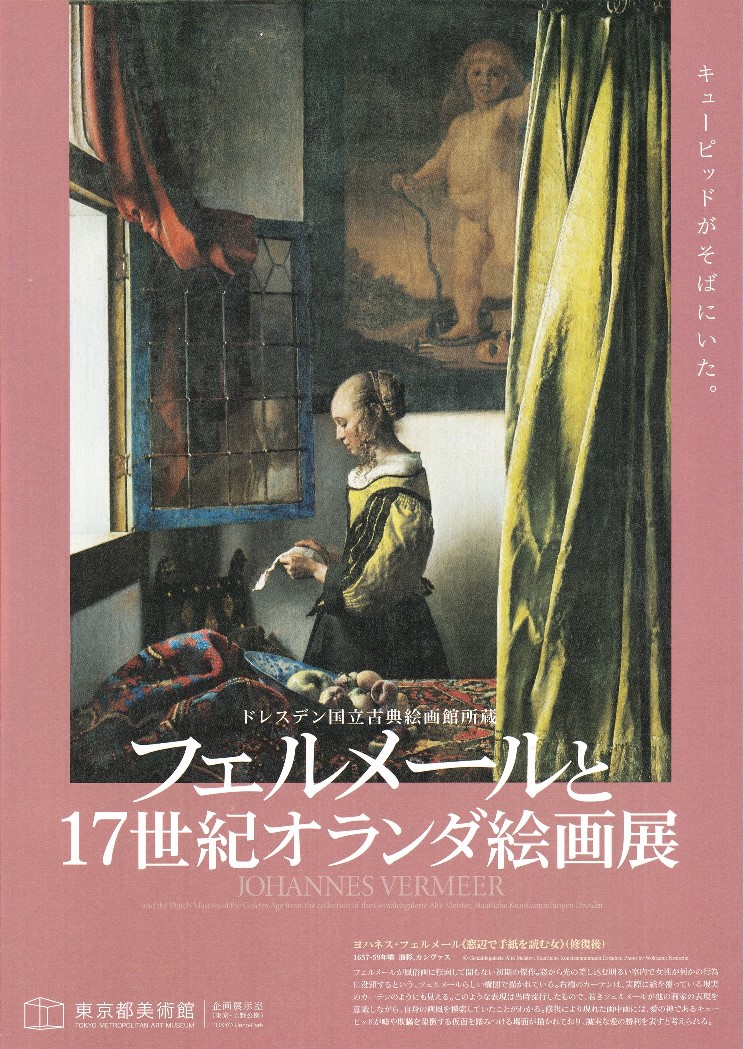

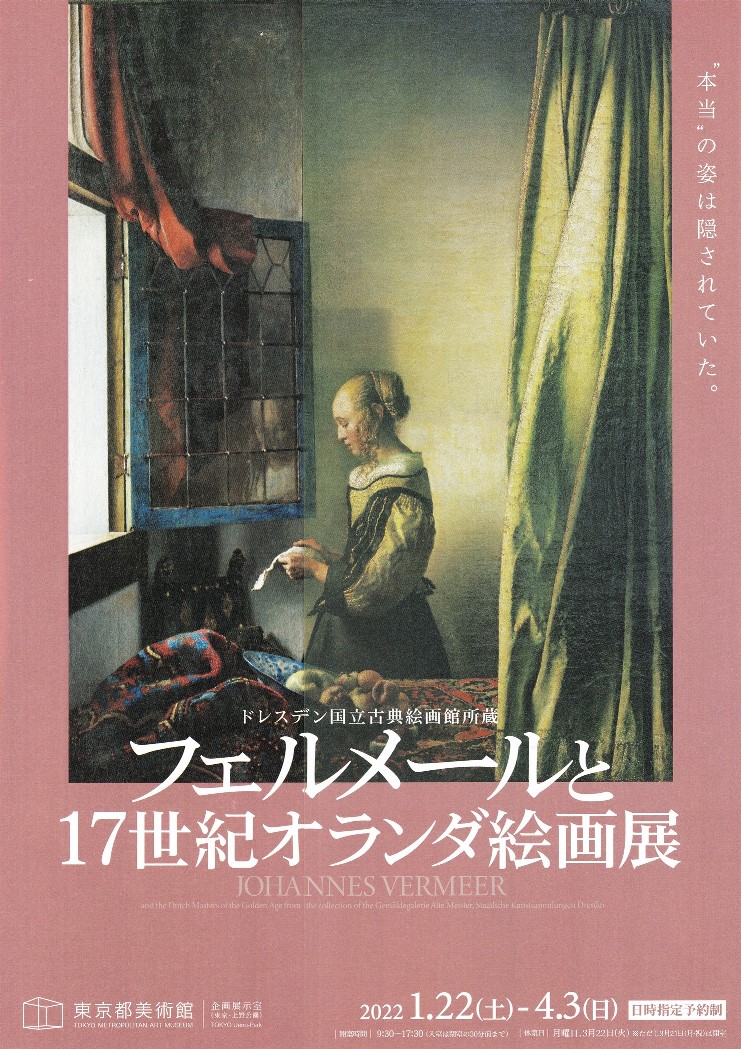

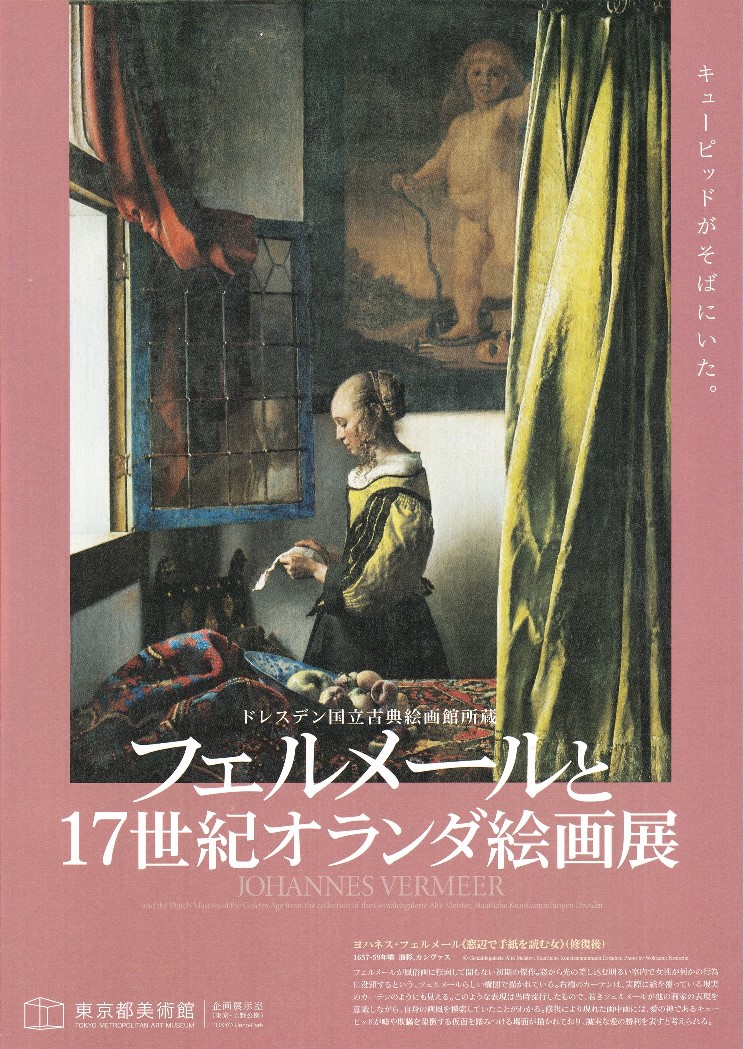

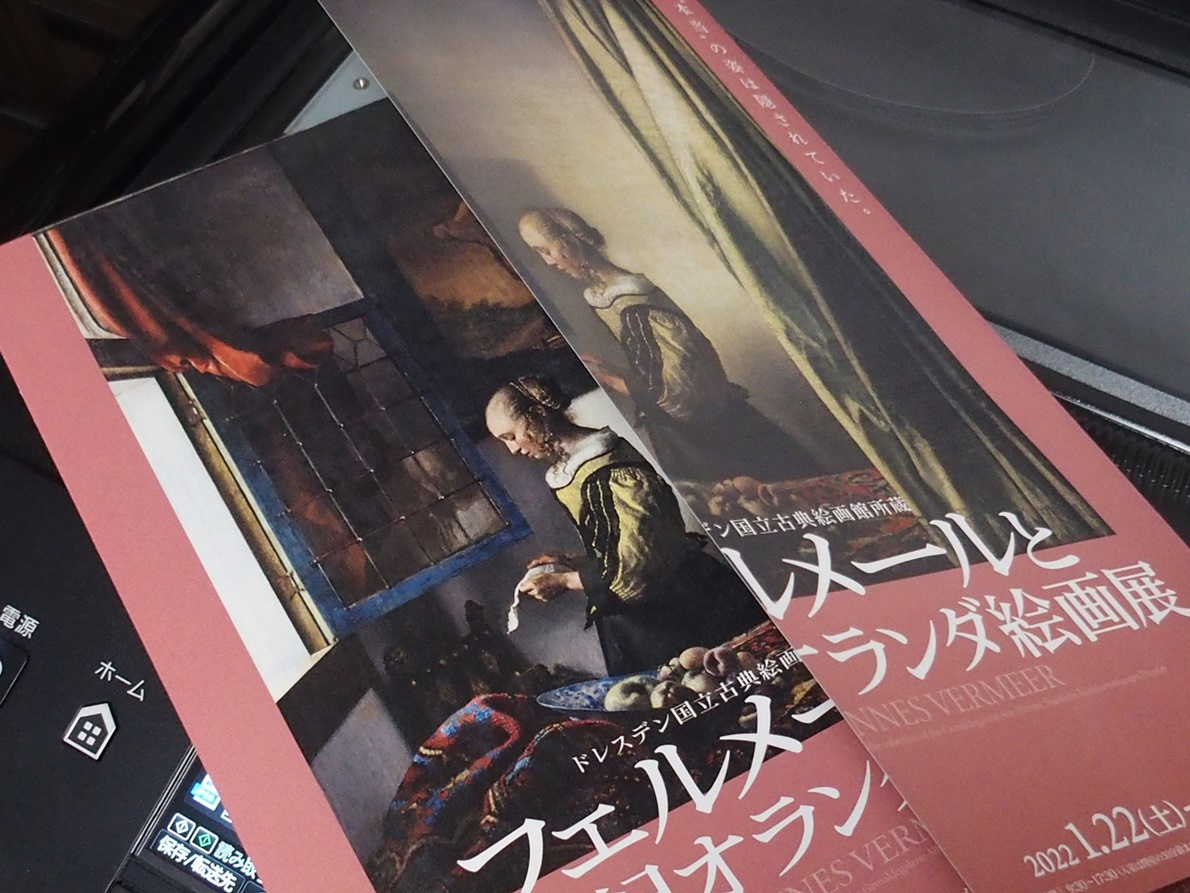

「フェルメールと17世紀オランダ絵画展」

「フェルメールと17世紀オランダ絵画展」

4/3まで。上野の東京都美術館にて。

この展覧会チラシは工夫されていて

このように表紙の絵の右半分が入れ替わるように印刷されていて、

入れ替えると絵の右上にある絵、壁にかかったキューピッドの絵が消えるのです。女性の後ろはモスグリーンの薄明るい色合いで無地。(それはそれで実に美しい空間でしたが)

長い間、フェルメールの作品として親しまれてきたのはこの状態の方。ですから嬉しい配慮です。キューピッドは絵を修復した結果、現れたのです。

誰が何故キューピッドを消したかは諸説あり分からないそうです。

ぼかし屋の勝手な想像では→ 持ち主が厳格なキリスト教徒だった時期に「愛のキューピッド」を嫌って消した、です(^^;)

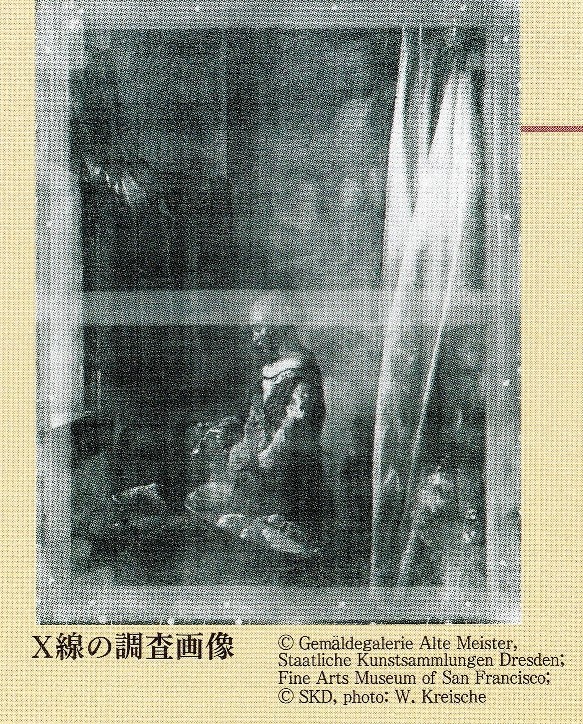

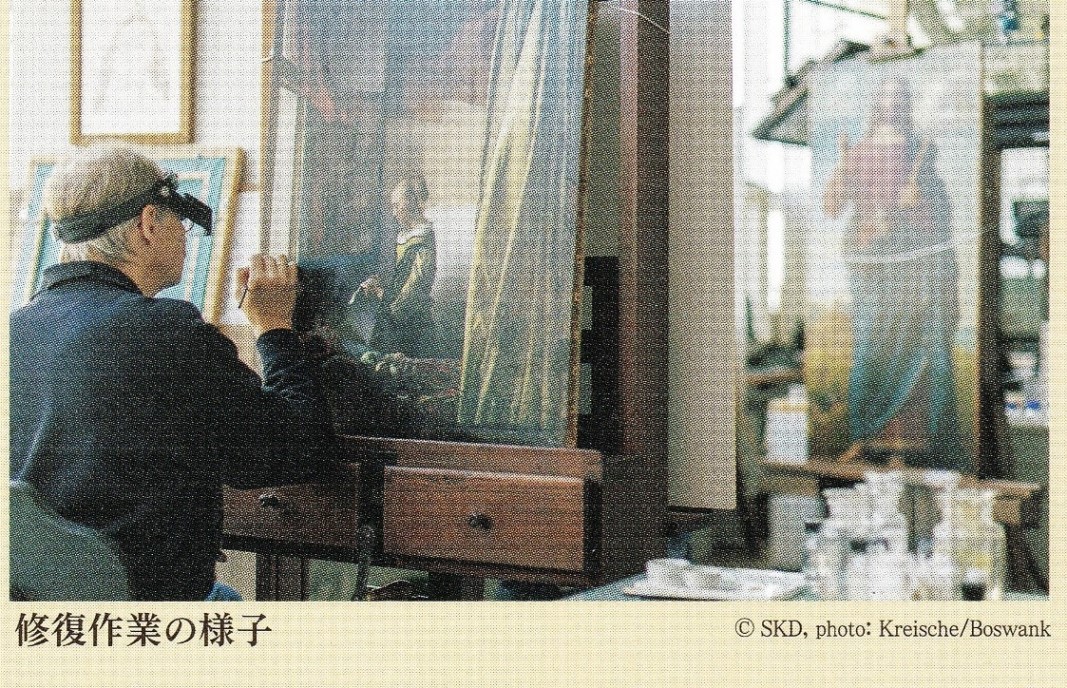

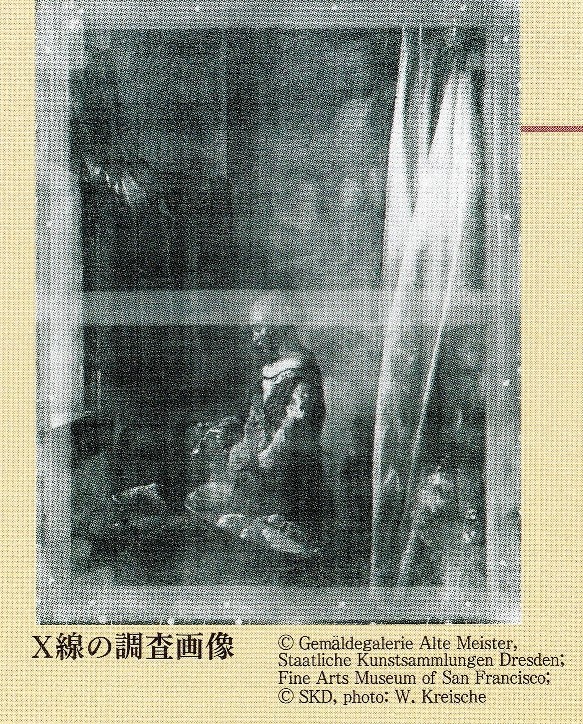

展覧会の解説を要約しますと、無地の壁にはもともとキューピッドが描かれていることは

以前からレントゲン撮影で分かっていました。

でもそれはフェルメール自身によって塗り潰されたと考えられてきました。であれば無地の壁はフェルメールの制作の一部です。

ところが

最新の技術によって絵具の経過年数が分かり、塗りつぶしの絵具は

フェルメールの没後何十年も経ってから塗られたことが分かったそうなのです。すると壁にはキューピッドがいることが彼の意思。

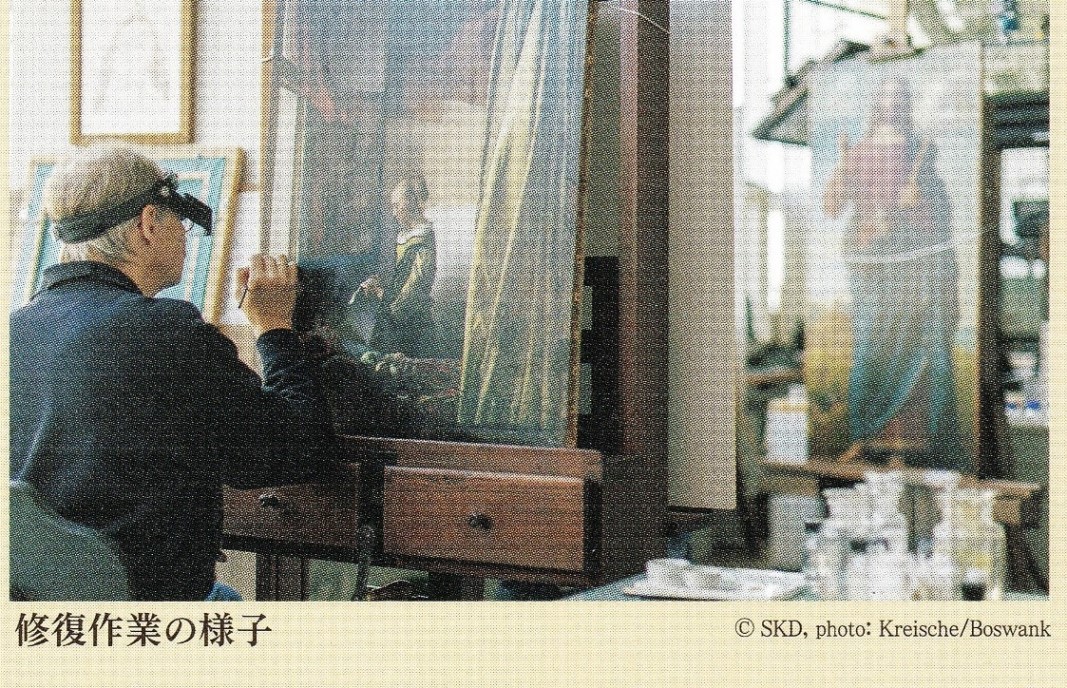

そこでキューピッドを

覆っていた絵具を少しずつ取り除き、フェルメールが描いた状態へ修復したのだそうです。

汚れも落とした結果、キューピッドが現れただけでなく、窓からの光はより明るく、女性の姿も背景の壁も明るく浮かび上がったのでした。

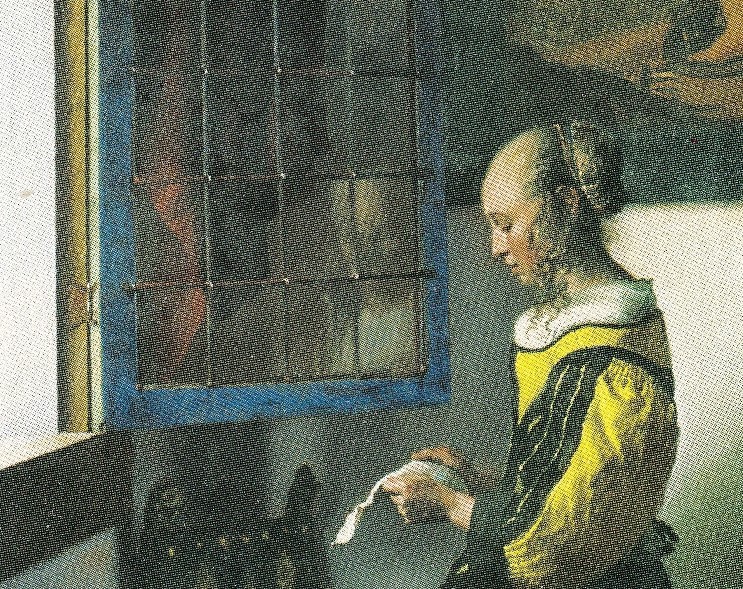

東京都美術館に飾られた絵はモスグリーンの色調の中に青、赤、緑、黄が落ち着いた色合いで溶け込み、光の中に手紙を読む女性がいました。女性の服のシワ、後れ毛に光が反射して深みを出していました。

キューピッドの絵が飾られた室内の描写は

手紙がラブレターであることを暗示しているそうです。フェルメールの作品の中では大型で、近くで鑑賞できたのでオリジナルならではの細やかな筆使いと色合いを見ることができます。

まだ会期がありますがコロナ感染防止のため入場は予約制です。これからお出かけの方は上野公園の桜が見られそうですね。

展覧会ルポ | 11:08 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,01,22, Saturday

今日は手描き友禅に欠かせない道具の手入れをしました。

伸子針の色抜きです。

伸子針(しんしばり)というのは、

このように地色を

引き染めするにも、

模様の色挿しをするにも

模様の色挿しをするにも、は生地をピンと張る必要があります。

欠かせないのが伸子針で、

竹の先端に金属針を打ってある棒針です。

生地を横糸にそって横断するように端と橋に金属針をかけて、生地を突っ張らせる感じです。

染めが終わると染料がついてこんな状態。このまま白い生地に使えばどうなるか。赤や青の染料で汚れてしまいます。

次回の使用に備えて染料を煮洗いして落とすのです。

方法は一つではありませんが、ぼかし屋では大きなホーロー鍋で

ハイドロコンクという粉末の抜染剤を入れて煮落とします。

グラグラ煮ています。

針の上下を入れ替えながら。竹も熱くなっているので軍手が欠かせません。

色が抜けたら、今度は

水洗い。ハイドロコンクの成分が竹に残らないように。

水切りして日当たり良いところで二三日かけて

完全に乾燥させます。

湿気が残っていると保管中に竹にカビがつく心配があります。

綺麗になりました。次の染めへ

スタンバイです。

ちなみにこの伸子針。

自然の竹で職人さんが作ってくださるものなので、一本一本の太さが微妙に違っています。

染めの作業をしていると、その時々によって、

生地が含んだ水分の具合が変わり、すると

生地の横幅に違いがでることがよくあります。針をうっても

今一つピンとしない事や、逆に張り過ぎて

生地が痛がっているような場合があるのです。

そこで

竹ごとの太さの違いを利用して、適切な針に差し替えて、ピン!の張り具合が生地と染め作業にとって丁度よいように調節できるのです。

竹の伸子と違って染料が浸みこまないグラスファイバー製の伸子針もあるのですが、ぼかし屋では竹一辺倒です。

竹ですから何度も使えば折れることもあり消耗品なのですが、これからも作って下さる職人さん、よろしくお願いいたします。

東京手描友禅の道具・作業 | 02:59 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,01,05, Wednesday

「美の壺」で着物が取り上げられます

着物好き必見のテレビ番組が放送されます。

ぜひ見てみましょう!

1月7日 NHK BS放送で19時30分~

美の壺 スペシャル「着物」

色々な種類のお洒落な着物が見られそうですよ。

お知らせ | 05:51 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,01,03, Monday

東京手描き友禅 ぼかし屋 新年ご挨拶

謹賀新年

ぼかし屋

謹賀新年

ぼかし屋友禅 宮崎 桂子

今年も「きものブログ」で、友禅染めの様子や道具や材料、生地、模様の参考となる日本美術のことなど、ゆるく広く紹介していきたいと思います。

ふと思い立った時には是非ぼかし屋のホームページ、ブログにアクセスしていただければ幸いです。

さて今年最初の画像は

糸目友禅の過程の拡大写真です。

解説いたしますと、

図案通りに

糸目糊を引いたところがブルーの線で見えています。

そこに準備した染料を筆、刷毛で色挿していきます。

この図案の場合は葉、一枚一枚ずつ。

紅葉ですから赤から緑まで、全体のバランスを見ながら色を散らせていきます。

作業机の下に電熱器が置ける

作業机の下に電熱器が置けるようになっています。昇ってくる

暖かい空気に晒しながら色挿しすると、染料が早く乾くので染料のはみ出しを防ぐことができます。

色挿しが終わったところ。まだ

糸目糊が青く見えています。

蒸し、洗いなどの工程を経て、色が発色し、余分な糊も落ちた出来上がり。

糊の

跡が白い線状に残っています。

手描き友禅が糸目友禅とも言われる由縁です。

このような糊の使い方を

「糊で防染する」と言います。

防染とは「染まらないようにする」こと。模様の色の境目を防染して白く残し、模様をクッキリ見せる技法が糸目友禅なのです。

ご参考までに。

鯉のぼりの鯉を伝統技法で染める場合も、今回ご紹介した写真と基本的に同じ作業工程で行います。違いは生地が鯉のぼりにふさわしい丈夫な綿であること、遠くから見えるように糊の線も太くたくましく、色合いもくっきり原色で、といったところです。

筆も刷毛も着物用より太いですが、

技術としては友禅と同じ「糊防染」(のりぼうせん)

各地にのこる

大漁旗なども同様。

日本では古くから糊を利用して様々なことをしてきたわけです。

※写真の糊は米ではなく合成ゴムによる糊です。米(もち粉)から作った糊(真糊)による糸目糊の例は、このホームページ「ぼかし屋の染めとは」で紹介しております。

このホームページにはぼかし屋友禅あての

「お問い合わせ票」があります。「お問い合わせ」から

自動的に送信できますので、ブログへのご質問、感想などもお気軽に発信していただけたらと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。<(_ _)>

季節の便り | 06:33 PM

| comments (x) | trackback (x)

2021,12,18, Saturday

日本の婚礼衣装展 そごう美術館

見て来ました報告が遅くなりましたが、

横浜のそごう美術館に行ってきました。

「ジャパニーズウェディング 日本の婚礼衣装展」

江戸末期の武家の婚礼衣装や道具から1900年前後の商家、豪農の花嫁衣装が、これまでにない規模で展示されていました。

会場入り口すぐ、大名家伝来の打掛、帷子三点の展示だけは撮影自由でした。

三点とも

主役は刺繍。武家の婚礼で花嫁や付き添いの女中衆が着用したものだそうです。

松竹梅を基本に、水に遊ぶ亀を配置した図柄です。

竹笹は匹田糊を使って防染し、鹿の子模様です。糊や染料の出番はここだけで、あとは総刺繍。経過年月にも関わらず、素晴らしい保存で糸の退色が感じられず、伸び縮みによるツレも気にならない程度です。

目を近づけて、つくづく拝見。

松の放射線状の糸に勢いがあり、

岩が厚みや、水の軽やかさが糸の挿し方で表されていますね!!

亀は

刺繍に刺繍を重ねて甲羅を重々しく。

こちらの亀は

染めの上に刺繍を重ねています。

鶴も羽の羽ばたく向きに糸が通っています。

さて今度は明治期以降の町方の婚礼。

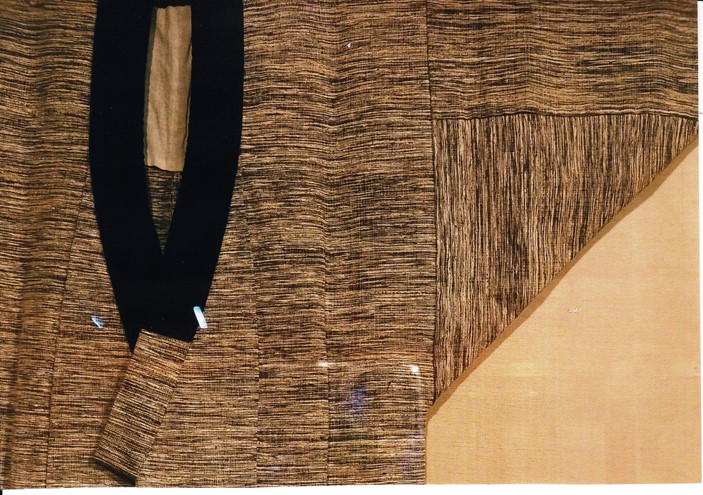

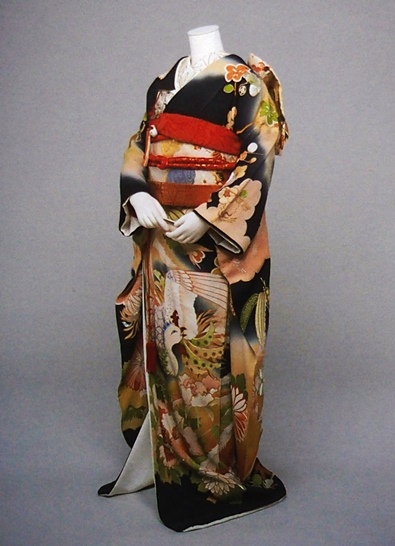

この写真ご覧ください。

松竹梅の図柄で三色の地色で染め分けられています。

披露宴で今も使われる

「お色直し」という言葉。白い衣装だけでなく、色物の衣装も着たいから、あるいは、多くの衣装を持って嫁入りすることで家の力を誇示した名残りで使われる言葉だと漠然と思っていました。でももっと深い意味があるそうなのです。

(写真は図録から。解説は主にNHK日曜美術館アートシーンより)

日本語の白、赤、黒の語源は 昼の白、夕焼けの赤、夜の黒だそうです。それをすべて重ねることで、時間の移ろいを見にまとうという意味があったとか。

婚礼の時、輿入れ、

盃事は白い衣装で、夕刻のご披露は赤から始まり、やがて深夜の黒へというのが「お色直し」

よく言われる「婚家の色に染まりますという意思表示」としての白でもあったでしょうが、アートシーンによれば、自然な時の流れをそのまま取り入れるという日本人の自然観が、婚礼衣装に現れているという解説でした。

江戸時代の婚礼ファッションブック「手鏡模様節用」1700年代末頃

右下に文字で、上着の地色は黒、中着の地色は赤、下着の地色は白、と書かれていて、挿絵の着物は裾をめくって描かれ、黒、赤、白の重ね着だと分かるようになっています。

展示では様々な三色の取り合わせが見られました。

まったく同じ図柄の色違い。おそらく重ね着でしょう。

三着とも、きっちり左右対称な柄付け。注文主の性格もしのばれますね。

財力によって三色を着替えたり、重ね着したりしたそうです。地域性や流行もあったことと思います。

こちらは打掛三点です。どれも裾のフキが厚く刺繍も多く、でもよく見ると図柄は少しずつ違えてあります。昼、夕、夜で着替えたことでしょう。

1900年代になり財力面で中間層が増えてくると、手に届くお値段の贅沢を求めて

衣装の簡略化が進みます。

こちらは

着用時に下になる部分を(どうせ見えない)簡単な生地で代用したもの。着れば三枚重ねに見えます。

日本では十二単の昔から着物を重ねて(襲ねて)着ることが礼装として大切なポイントでした。このような工夫は、

簡略してもなお礼装、三衣襲ねでありたいという意味でしょう。

さらに簡略化され、重ね着を止めたのがこちら。

1930年頃の婚礼用振袖。もはや表着の黒だけです。

1930年頃の婚礼用振袖。もはや表着の黒だけです。

図録のこの写真は会場でも同じように着装で展示されていました。現在の振袖にかなり近い着装です。重ねの部分は

比翼仕立てになっていると思われます。着物の裾と袖、袖の振りにだけ生地を縫い付けて、二着を重ね着しているように見せるものです。

このような黒地の振袖は1900年代半ばで長く花嫁衣装の主役でした。

このような

比翼仕立ては今でも黒留袖に残っているものの、現代の振袖ではほとんど見られなくなりました。

黒地の振袖の着装、後ろ姿。

丸帯(帯全体に模様が織り込まれている織り帯)

丸帯(帯全体に模様が織り込まれている織り帯)を膨ら雀(ふくらすずめ)の形に結び、腰にはしごきを巻いています。現在では

袋帯(着装時に隠れる部分の模様織を省き軽くした)が主流で、しごきも七五三女児だけに残っています。

現代の振袖でも重く動きも不自由ですが、かつて本当に三着も重ねていたお嫁さんはさぞ重かったことでしょうね(^^;)

会場には何本か帯も展示されていました。その中で一番美しかったのがこちら。

葉も花も、ほとんどの色目にグラデーションがあります。

濃淡をだす毎に僅かずつ織り糸を変えていくことを想像すると、恐ろしいほどの手間の結晶です。

本当に目の保養でした。

展覧会ルポ | 10:55 PM

| comments (x) | trackback (x)

2021,10,10, Sunday

このきものブログでは友禅染や着物、伝統文様、日本画に関わる展覧会をご紹介してきました。ついつい残り会期が短くなってから、または終わってしまってからの掲載が多かったのですが、今回は、これから始まる展覧会です。

新聞でも取り上げられていました。

寿(ことほ)ぎのきもの

寿(ことほ)ぎのきもの

ジャパニーズ・ウェディング―日本の婚礼衣裳―

そごう美術館

開催期間:2021年10月16日(土)〜2021年11月14日(日)

https://www.sogo-seibu.jp/common/museum/

催事場を使って展覧会を開くデパートはたくさんありますが、横浜そごうは美術品の資格を持つ会場です。JR横浜駅からすぐ。

江戸時代の武家、町人の婚礼だけでなく、

近代以降の婚礼についても展示されるそうです。

婚礼衣装の豪華なものが一番多く作られたのは身分制度が廃された近代になってから。資金さえあれば誰でも織りや縫いの打掛、振袖を着用できるようになったためです。

婚礼雛道具なども見られるようですよ(*^^)

お知らせ | 03:49 PM

| comments (x) | trackback (x)

2021,10,03, Sunday

山形県鶴岡市の

致道(ちどう)

博物館を見学する機会がありました。

旧庄内藩の文化、産業、建築の伝承のために1950年に設立され、市中心の広い敷地に移築された保存建物が点在し、

農具、漁具(船も)、生活用品などが展示されていました。とてもとても面白かったですよ!

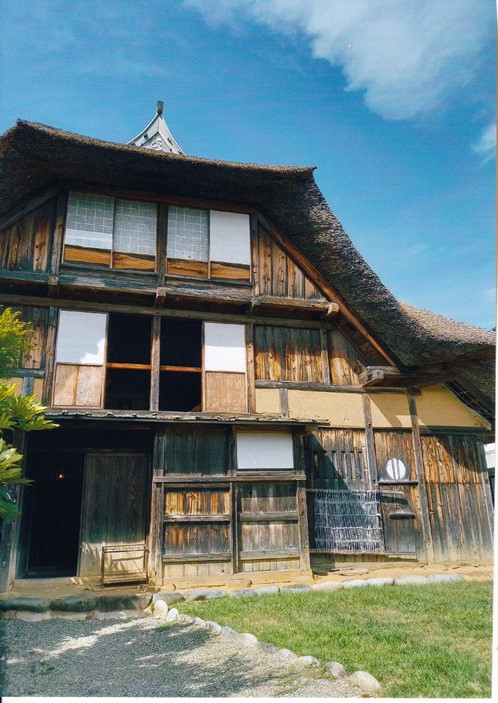

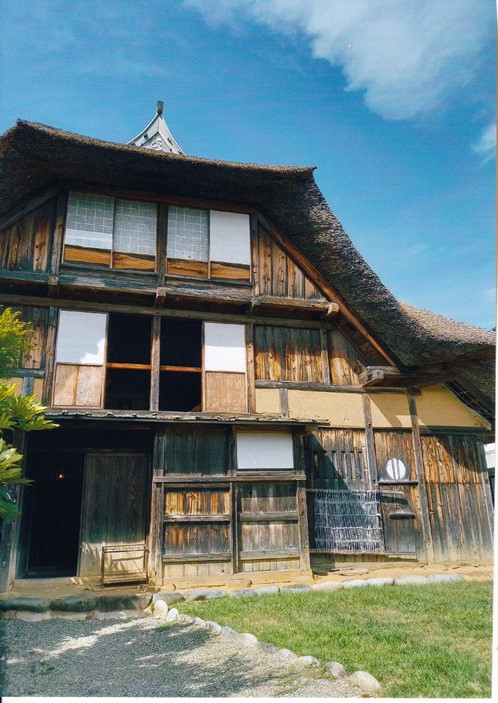

敷地内で必見なのは、

「旧渋谷家住宅」

合掌造りのような

多層民家です。感激したのは、

建物内に民具類が展示されていることです。

あるべき物があるべき場所に

あるべき物があるべき場所に。同じ道具でも資料館の所蔵品として展示ケースのガラス越しに見るのとは迫力が違いました。

寝室に相当する小部屋。

左上の窓から光が差し込み、和風フェルメールの絵になっていました。

「掻い巻き」

「掻い巻き」という着物の形の布団が、

敷いてあるもの、

壁に吊ってあるもの、脇に

畳んであるもの、とリアルです。

糊防染の藍染なので手描友禅の仲間。厚みがあり、くるまれば暖かそう。右下に

丸太が見えますが、

枕替わりだったそうですよ!

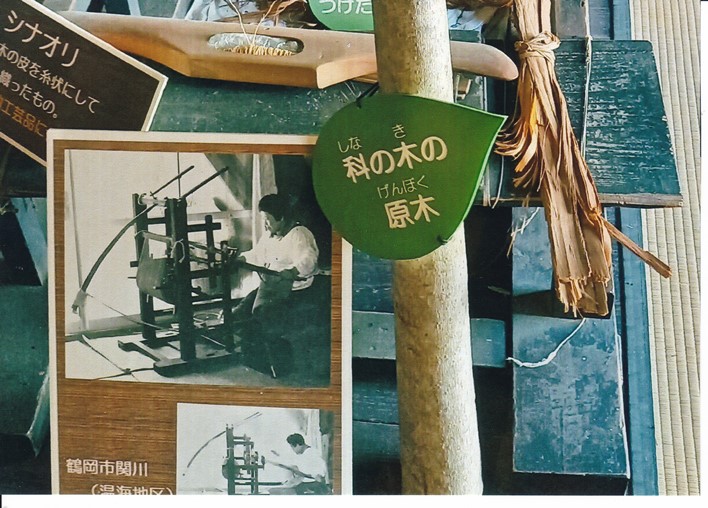

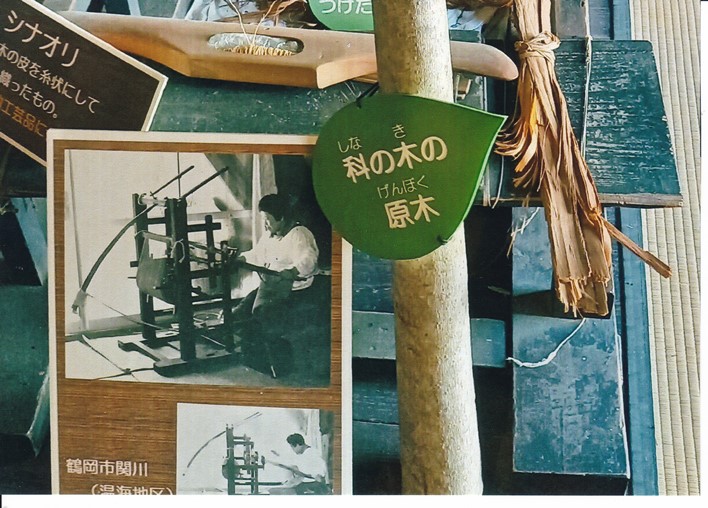

作業部屋に

織り機が並んでいました。

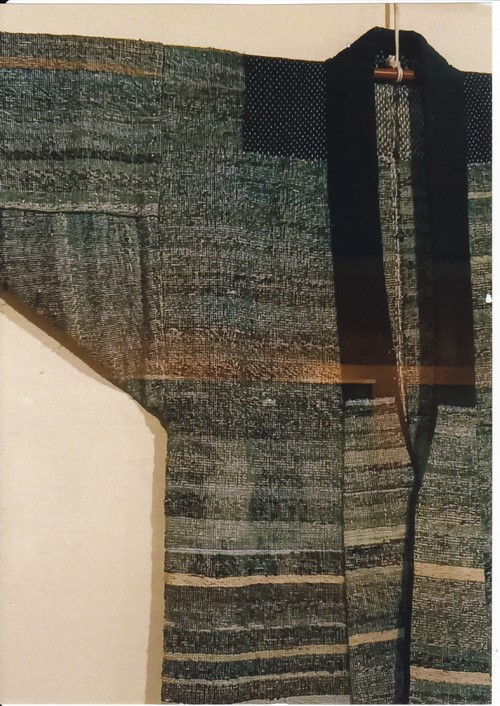

奥から、

「シナオリ」科の木(しなのき)の皮から作った繊維を糸状にして織る。

「オロコギ」和紙を裂いて木綿糸と共に撚りをかけた糸で織る。

「サキオリ」裂織。裂いた古木綿を小撚りした糸で織る。

お気づきでしょうか。

すべて

今なら捨てられてしまう材料ばかりです。

シナオリでは

木の皮を水に晒したり煮たりして繊維を細くして糸にするそうです。

オロコギは

使用済の和紙と木綿の再利用。

サキオリはもとの

古木綿の色合いを利用して模様織りが出来るようでした。

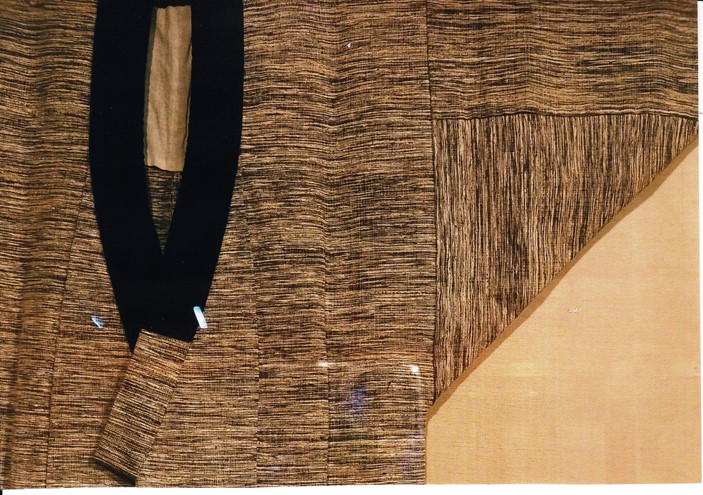

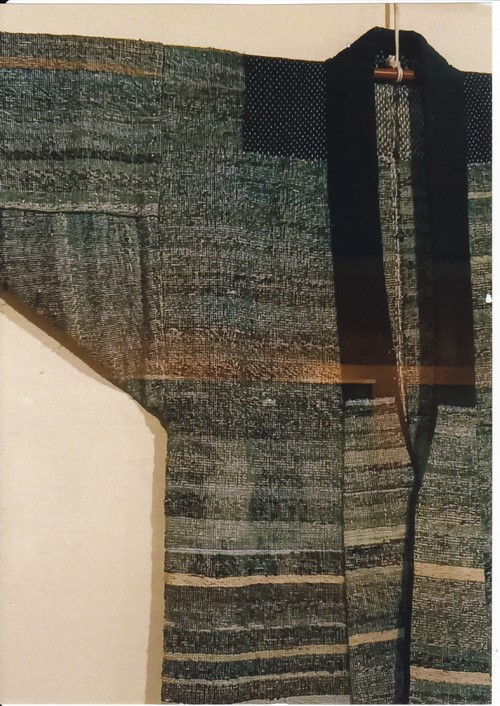

別棟の展示室には保存状態のよい完成品もありました。

(こちらはガラス越し展示)

オロコギ 軽くて丈夫。防寒の仕事着。

サキオリ 厚くて丈夫。漁師の防寒着。

元の古木綿の色で縞模様になっています。

こちらは庄内地方以外でも一般的な

木綿の刺し子。古布、古糸の結晶ですが、結果として優れたデザインですね。傷みやすい衿回りは

布を重ねて補強しているように見えました。

木綿が大量に生産、流通するようになるまで、布、糸はたいへん貴重なものでしたから、

傷んだら解き、良いとこ取りして仕立て直し、最後は繊維を撚ってさらに糸にして再利用しつくしたと、聞いてはいましたが、本物の織機や布を見るのは初めてでした。

ちなみに、荘内は絹の産地でしたが、ここで見る庶民の暮らしにはまったく登場しません。絹糸は生産するだけで、着る物ではなかった時代が長かったのですね。

最後に一枚。

羽越本線の車窓から見た荘内の空。向うは日本海。

関東で見る空と違い、雲が多重で豪快

関東で見る空と違い、雲が多重で豪快。水蒸気量が多いのでしょうか。

まるで教会の天井画のようでした。雲の上から天使がこちらを覗いているような、天から光が降ってくるような。

着物あれこれ | 06:30 PM

| comments (x) | trackback (x)