2025,09,15, Monday

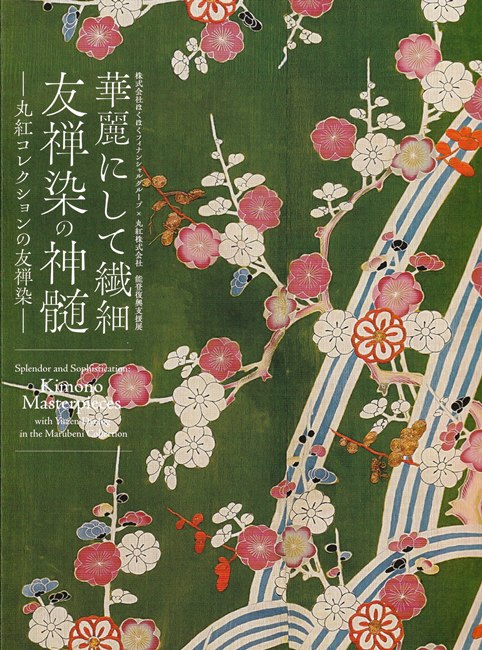

竹橋の丸紅ギャラリーで友禅染の展覧会が開かれています。

友禅染の神髄、丸紅コレクションの友禅染)

ご存じの方も多いと思いますが総合商社、丸紅の前身は呉服商です。三越百貨店をはじめとして呉服商から現在の大企業に発展した会社は多いのですが、丸紅の素晴らしいところは多くの優れた着物の収集保存を続け、近年は本社ビルにギャラリーを設けて一般にコレクションを公開しているのです。

折々テーマごとに優れた着物を見せてくれます。入場料も今時うれしいワンコイン!

撮影はできませんので図録から少し紹介します。(写真は図録から)

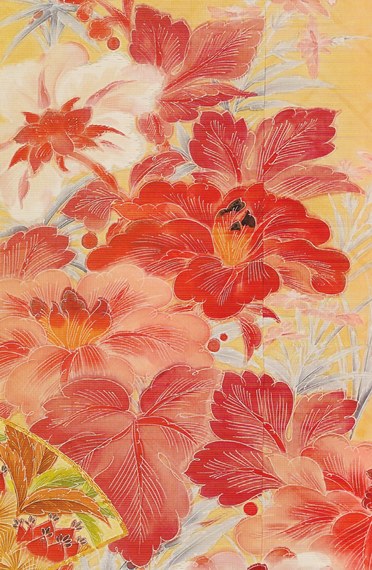

薄黄変わり織地草花扇地紙模様振袖

木村雨山 1935年制作 加賀友禅、人間国宝

長い名前ですが意味は「薄黄色の変わり織の生地に 草花を描いた扇形の紙を模様にした振袖」です。大輪の芙蓉と扇面を大胆に配置して扇面の中に様々な草花を細かく描いている美しい振袖ですね。

この振袖を実際に見て一番印象的だったのは糸目糊が生き生きしていること。

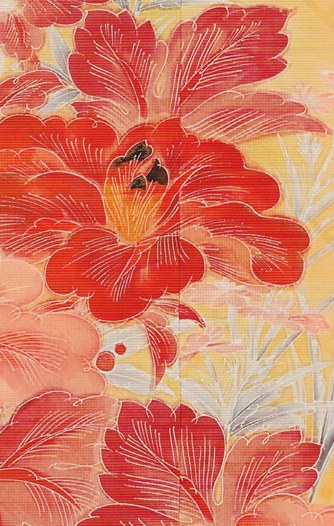

アップした写真をご覧ください。

デザインや色挿しは木村雨山の手によるものですが、すべて分業の時代ですから糸目糊は糊置きの専門職人によって行われたはずです。生地に描かれた下絵に沿って糊を細く絞り出す時に、おとなしくただ線をなぞるのではなく葉や花弁の勢いを表現するように勢いよく糊を置いているのです。

さらに拡大しますと勢いのついた白い糸目に注目いただけると思います。今の常識では糸目糊は下絵の線を一定の細さ(太さ)で なぞり描きするように置くのですが、この振袖の糸目は強弱があり「この葉っぱのこの線はこうでしょ!」という糊屋さんの自己主張を感じます。

それから色挿しがおおらかな事も驚きました。どうやら「はみだしても滲み出ても気にしない」みたいですね。拡大写真で糸目から、わざと?と思うほど色が外に滲み出ています。全体で見た時にきれいだから「これで良し!」なのでしょう。

幕末から明治の友禅でキチキチに隙のない糊と色挿しの友禅染もたくさん残っているので比較して昭和前期の名作を面白く拝見しました。

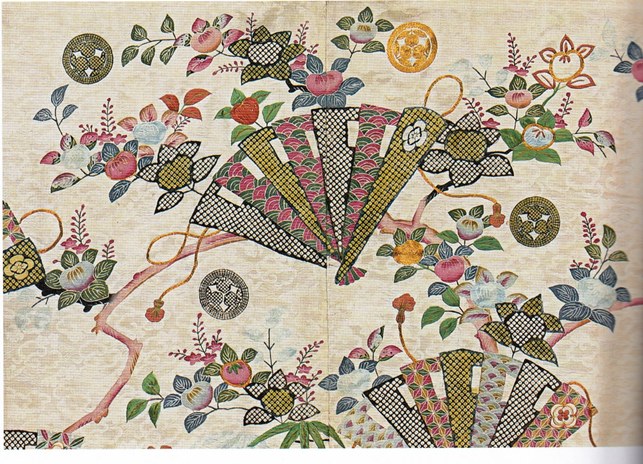

でははみ出しを指摘する隙がまったくない江戸時代の小袖をどうぞ。

白綸子地橘竹檜扇模様小袖(江戸時代18世紀後半)

白い綸子の生地に橘、竹、檜扇を配した小袖。檜扇の扇面は細かい模様で埋められています。お手本のような柄行で前述の振袖とは正反対にきっちりした糸目糊と色挿しです。色が糸目の外に滲みだす?とんでもない!という感じで友禅染の優等生です。

拡大しますと

橘や扇面の一部が絞りのような模様になっています。一面を点々、粒々で埋める絞り染めの模様を絞りでなく糊防染で表現することを匹田(ひった)、糊匹田(のりひった)、摺り匹田(すりひった)などと呼びます。この小袖は糸目糊と糊匹田で埋め尽くされています。

余談ながら幕府の倹約令で豪華な刺繍や総絞りは制限されていた時代の小袖ですから、本物の絞りに比べれば簡易で染められる糊防染の匹田模様を取り入れた模様は多く見られたようです。

今年のNHK大河ドラマをご覧の方へ。

この小袖はその時代の物です、たぶん。高校の教科書的に言いますと1787年、松平定信が寛政の改革を始め質素倹約をきつく推奨しました。ドラマは今、田沼意次を追い落とした定信が老中になって張り切っているところ。

どういう立場の女性が着ていた小袖かは分かりませんが、あの時代ね、と思いつつ見入ったのでした。

丸紅ギャラリーの展示は9月25日(木)まで。

皇居近辺お散歩がてらお立ち寄りになってはいかがでしょうか。

展覧会ルポ | 07:29 PM | comments (x) | trackback (x)