2021,04,08, Thursday

モナコ公国の手描友禅振袖 制作風景 18 丸京染色さんの作業

伝統工芸品としての着物は染め職人だけで作れるわけではありません。

手描友禅だけでなく、

型友禅や小紋染、色無地でも、生地に色をつけたあと、

色(染料)を生地に蒸気で蒸して定着させる「

蒸し」、

染めに使った糊や余分な染料を洗い落とす「

水元」(みずもと)

作業によりシワシワ変形した生地を、織上がりと同じ正形に戻す「

湯のし」が必要です。

そういう工程を担ってくれるのが「整理屋さん」

今回の工程では、京都市中京区の

丸京染色株式会社さんにお願いしました。

.jpg2.jpg)

生地を

屏風畳み状にセットして

.jpg2.jpg)

大きい蒸気の

蒸し釜で蒸します。

蒸し上がったら、こんな広い所で

生地を洗ってくれるのです。

.jpg2.jpg)

以上3枚は2016年にNHKBSで放送された着物の番組の丸京染色さんを紹介する映像より。

ここからは今回、丸京さんが撮影して下さった写真です。

「水元」(みずもと)の真っ最中

「水元」(みずもと)の真っ最中。

生地を洗うため、作業場にプールのような水槽がありまして、そこを

汲み上げた地下水がたっぷり流れているのです。

とても贅沢な

最高の水元です。

鯉のぼり

鯉のぼりではありませんが、

生地が気持ちよさそうに泳いでいます♪

生地に

ブラシ掛けして糊をよく落とす作業をして下さっています。

職人さんはずっと水の中!!

この振袖は地色が

真っ赤だったり

真っ白だったり、濃い緑もありますので、洗うのは大変なのです。ブラシ掛けなどが甘いと!赤い染料が白地のところに移ったりしてしまいます。

きれいになれ~~

生地目を整える「湯のし」も済んで京都から戻ったところです。

(湯のしの詳細は今後ご紹介しますね)

一箇所も色移りすることなく、

ピッシリ仕上げていただきました。

<(_ _)>

糸目糊が落ちて、跡が

白い線になっています。

白い線が糸のように見えるので

手描友禅が

糸目友禅とも呼ばれる由来です。

一巻の反物で戻ったところを座敷にグルグルと広げてみましたよ。

六畳間いっぱい、長い長~いものですね、あらためて。

丸京染色さん、お世話になりました。

次回はここに金彩などの仕上げを施す最終工程へ進みます。

ぼかし屋の染め風景 | 06:09 PM

| comments (x) | trackback (x)

2021,03,25, Thursday

友禅染の

花、色挿しが済んだモナコ公国の振袖。

色挿しで使用した

色試し布のうち見栄えのよいものだけ並べて

記念撮影。

生地も並べて最終チェック。

ビニールを被っているのは塗った染料が他に

色移りしないように。

この状態は生地に生の染料が浸みているだけで、定着していません。これを大きな蒸し釜で蒸して 糸の芯まで染料を

蒸し通らせて色を定着させるせ、さらに「

糸目糊落とし」をするのが次の工程です。

アップ写真で糸目糊をご覧下さい。

手描き友禅は

「糸目友禅」という別名があるように、糸目糊で線を引き、それを

防染(色が混じらないようにする)に利用して多様な色合いに模様染めします。

この糸目糊を落としてもらうのです。

こういう作業をしてくれる業者さんを

「整理屋さん」と呼びます。

今回は

京都の丸京染色さんという整理屋さんに、この工程をお願いします。

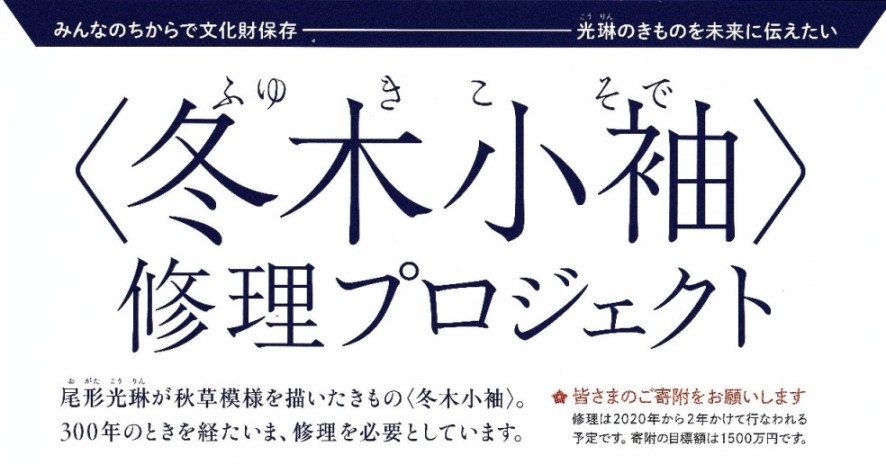

さてその準備。

染める時は衿や衽(おくみ)を裁ち切り、別布を当てて染めやすい形にしています。

整理屋さんに依頼する時は、それをまた

元の反物状に縫い戻します。

剥ぎ合せミシンが活躍。

衿と衽は長い距離を延々と縫います。

染めではないものの

コレはこれで、一仕事です。

こうして生地は

一巻の反物に戻りました。

丸京さんへ宅急便で出発

丸京さんへ宅急便で出発です。

ぼかし屋の染め風景 | 07:12 PM

| comments (x) | trackback (x)

2021,03,11, Thursday

今日は3月11日。

東日本大震災から10年経ちました。

あの日、私は所用で幕張メッセに行こうとJRで移動中。たまたま南船橋という駅のホームで地震にあいました。

かなりの揺れだ!と慌てたものの、もう収束するかと思われた瞬間、ホームの柱、屋根の鉄骨がうなりを上げ始め、居合わせた人同士で固まって屈みこみました。

子どもの頃から

「関東大震災はまた来る」と言われて育ったので

、「ついに来た!」と思っていました。情報がなく一時間以上、東京直下地震だと思い込み、まさかあの揺れが遠い三陸の海から伝わったものだとは! 思いもしないことでした。

復興の途上にある方々にお見舞い申し上げるとともに、これから来る東京直下型、南海トラフ地震に少しでも

備えなければと思います。

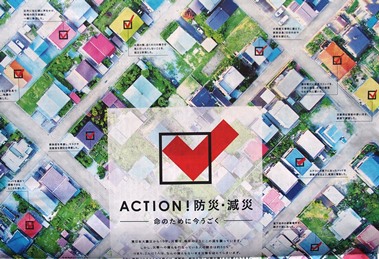

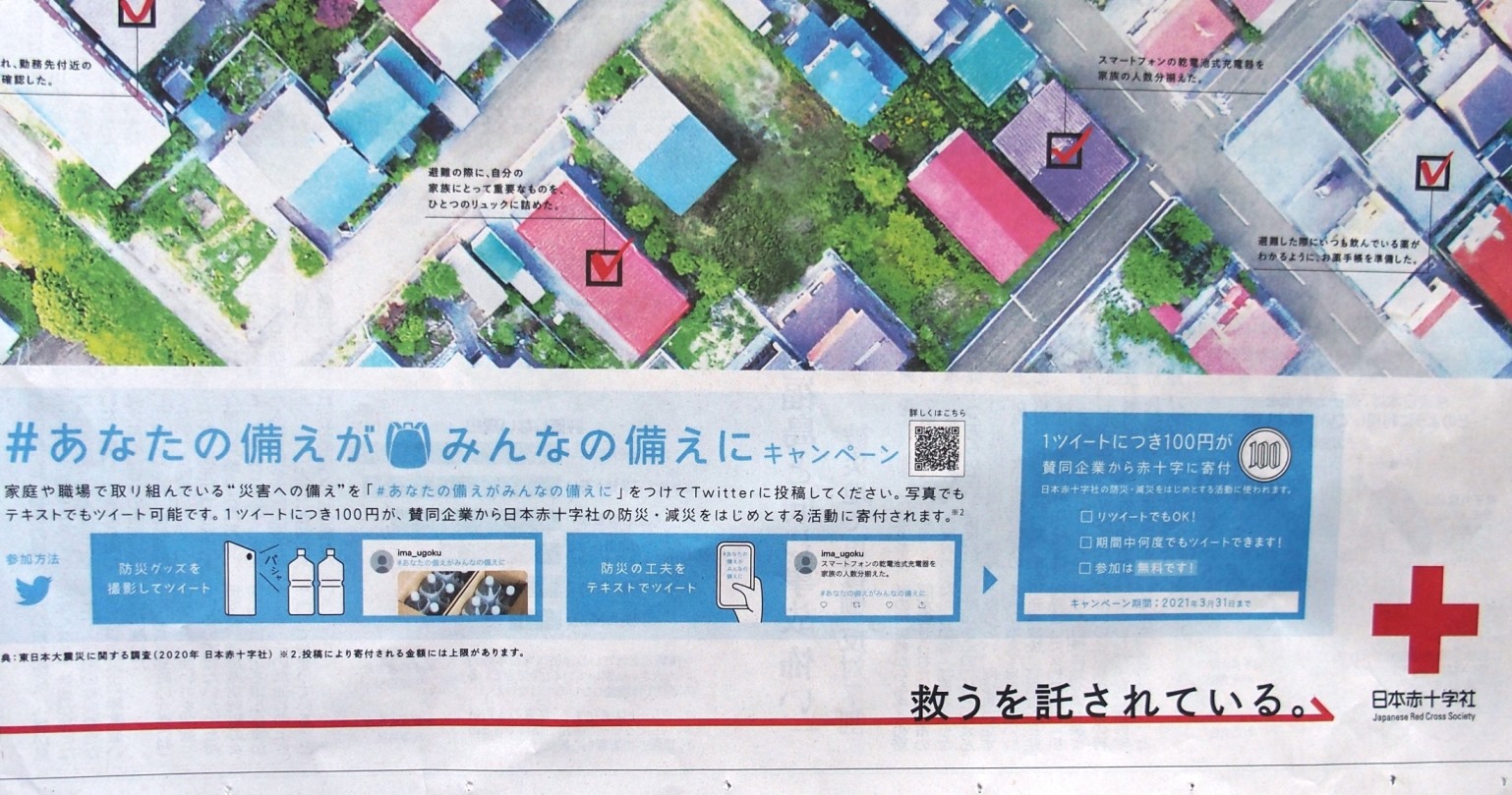

今日この着物ブログで紹介するのは、今朝の

日本赤十字社の広告です。

なんて

綺麗な配色!着物の彩色の色見本になりそうです。

家並みを空から見下ろした写真のようですが、そう見えるようにデザインされた絵です。

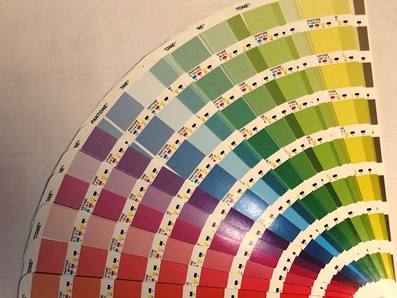

配色を

色見本帳でザっと開いてみますと…

このまま訪問着

このまま訪問着の色挿しで使えますね。

このように新聞や雑誌の広告写真から配色のヒントを得ることは多く、質の高い写真は切り取って保存して活用させていただいております。

ピンク、黄緑、空色…鮮やかな屋根が並ぶ街並みを守ろう、

被災しても生活を守ろうという趣旨の広告です。

自宅の備蓄や日頃の備えを撮影してアップして下さいという案内なので、広告部分も拡大しておきますね。

それから最後にもうひとつ。

昨日、

3月10日は1945年の東京大空襲の日でした。

避けられない地震と違って こちらは「繰り返さない」

アメリカのB29(という爆撃機)が夜空を覆いつくすように飛んできたのだと、今でも母が申しております。

季節の便り | 11:18 PM

| comments (x) | trackback (x)

2021,03,04, Thursday

モナコ公国をテーマにした

手描き友禅の振袖の制作工程を少しずつ紹介してまいりました。たくさんの工程のうち、

花形は模様に色を挿すところ。その色挿しの紹介も今回が最後となります。

振袖は

袖だけで普通の訪問着一着に相当するほどの模様量があります。

振袖の色挿しとは、始める時は「どうなることやら」と思い、ひたすら作業を続け、途中では「明けない夜はない」と自分を励ましながら、終わりが近づくと淋しくなる、ものです。

裾模様、上半身のバラと進み、残るは

バラの葉とアクセントで描いた

ツタ状の模様を残すのみ。

染料皿の数もぐっと減り、机の上もサッパリしています。

このように巻いてはずらせて模様伸子に張りながら作業します。

緑やグレーが入るので全体が落ち着きます。

染料が乾いたら、またずらせて張り、

また色挿しを繰り返すのです。

生地の下の端に

あて布がついています。地色の

赤を引き染めした時の刷毛の跡がよく見えております。模様伸子で強く引っ張られる力を、あて布が分散してくれる役目もあります。

染めてはずらすので、東京手描き友禅では

作業机の上はこんな風景ですが、京都では室内に柱を立て、ローラーを組み、生地をクルクルをずらせて染めることが多いそうです。便利だなと思いますが、東京流にも大きな利点があります。

このように染めの途中でも、気軽に模様伸子に張ったままで並べられるので、模様がつながっているかどうか、配色のバランスがよいかどうか確認しやすいのです。

いよいよ長かった色挿し工程が終わります。

ぼかし屋の染め風景 | 10:23 PM

| comments (x) | trackback (x)

2021,02,20, Saturday

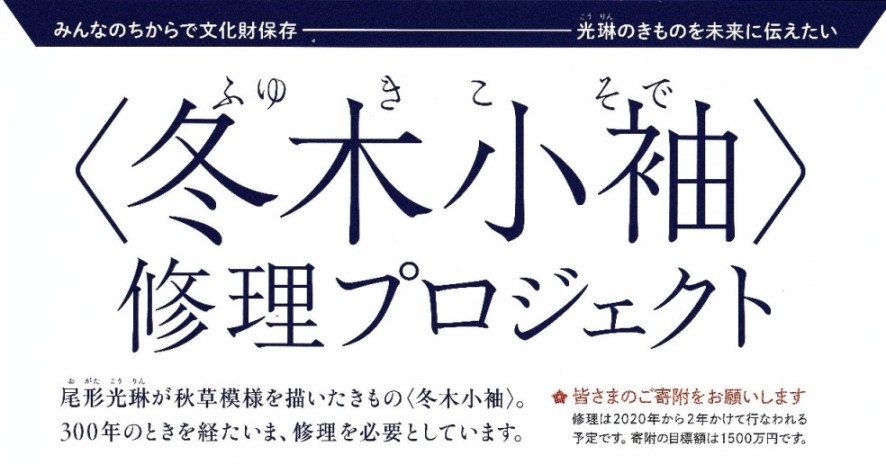

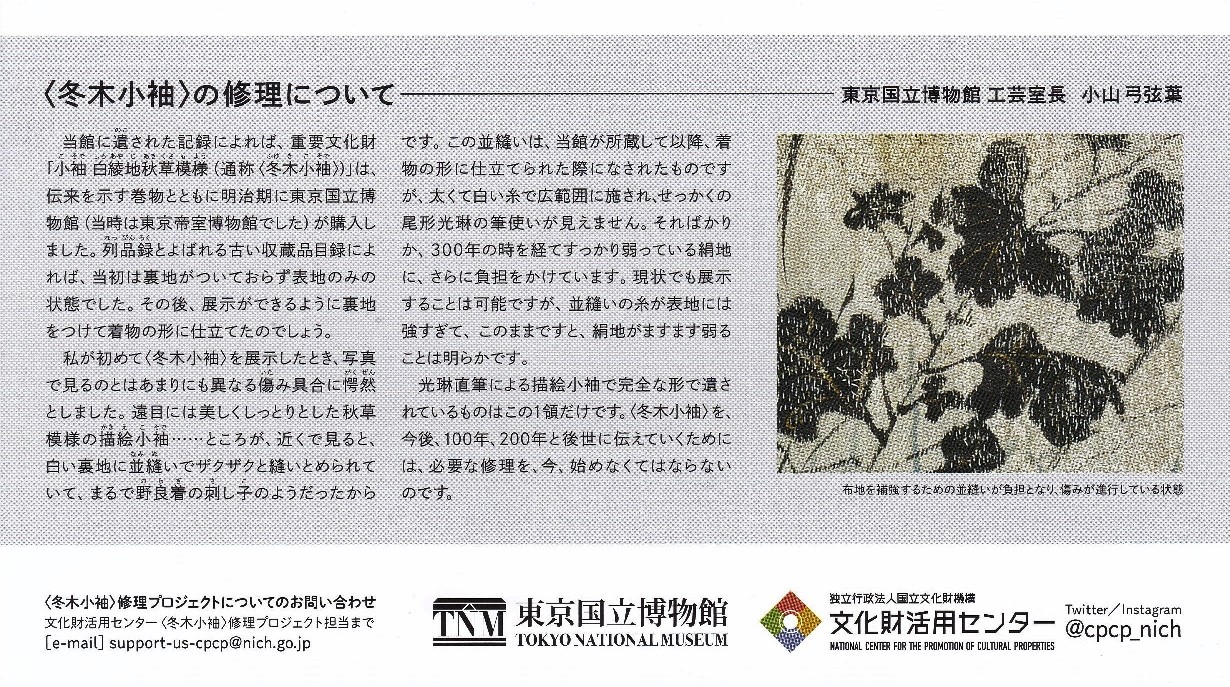

チラシの写真の正式名称は

「尾形光琳、白綾地秋草模様 小袖」

重要文化財で、通称

「冬木小袖」

光琳のスポンサーだった冬木家の夫人が着たことの因んだ呼び名だそうです。

この小袖は昨年から2年がかりの修理中で、上野の

東京国立博物館が資金を募集中です。

詳細はチラシの反対側に。

博物館の館内でレプリカの展示と共に募金箱がありまして、僅かながら賛同してきました。

会場にマネキンに着付けたラプリカが展示されていました。

細い帯を前結び。この着付けなら楽に着られそう。帯の巾が広くなり現代の着付けに近くなったのは江戸時代も後期からです。

写真ですと友禅模様のように見えますが、光琳の時代、

江戸初期は、まだ糊防染の糸目友禅の技術は確立していない時期で、解説によれば白生地に

日本画と同じように墨絵で描き、

藍の濃淡も加えて描かれているとのこと。

縫い目を越えて模様がつながる絵

羽模様になっていて、屏風絵のような自由な図柄を着物にも表現することの出発点のような作品だと思います。

寄付の目標は1500万円だそうです。

一口 1000円から。ウェブサイトにて⇊

https://cpcp.nich.go.jp/fuyuki/

お知らせ | 11:14 PM

| comments (x) | trackback (x)

2021,02,09, Tuesday

東京手描き友禅は制作者にもよりますが、地色や模様に

ぼかしを入れて濃淡をつける場合が多いようです。ぼかし屋という名称も模様のほとんどに濃淡や複数色のぼかしを入れて制作するところから。

ぼかしは一般の名詞なので、ちょっと図々しい名乗りで気後れしておりますが(^^;)

今回は模様のぼかしに使う

片歯刷毛(かたはばけ)も一緒に紹介します。

刷毛の巾は色々

刷毛の巾は色々。ぼかす面積によって使い分けます。

竹でしっかりと毛を挟んだ平たい刷毛

竹でしっかりと毛を挟んだ平たい刷毛ですが、よく見ると毛は竹の部分と

平行ではなく、斜めになっています。

まず刷毛に水を含ませ、斜めの

尖った方にだけ染料をつけ、

水の力を借りてぼかしをします。

毛の部分が乾くと綺麗なぼかしにならないので、刷毛はそのつど水で洗います。

水にドッとつけて洗うと毛の中の

染料の残りが刷毛全体に回ってしまうので要注意。

筆洗の

縁を利用して、刷毛をしごきながら洗うのです。

すると、余分な染料が毛の尖った方から直接筆洗の中に落ちていきます。

染料のついていない側が汚れずに洗えるのです。

生地にぼかす以前に、

染料が刷毛の毛にある時点で、すでに濃淡がついている訳です。尖った方が濃く。

片歯刷毛も色別に揃えてレッツ染め。

前回紹介したように、大輪の花の場合は一輪を何回かに分けて染めます。

全体のイメージでは「赤いバラ」ですが、模様ですから、着た時に綺麗に見えることが第一。バラによって赤の種類や濃さを変え、白(ごふん)も使って豪華に。

作業机での写真では電灯のために赤の部分が

朱色がかって見えます。

色は太陽光で見た場合が基準。色を作る時や色挿しに最中にも幾度も

太陽光の明るい窓際で色合いを確認しながら進めます。

太陽光のもとでは赤は

紅色がかっているのをご覧いただけるでしょうか。こちらが本当の色。

今回は上下で色、模様が異なる着物の色挿しです。裾模様の青や紫の強さとのバランスも見ながらバラの赤を決めていきます。

このあと葉とツルを染めます。色挿しも終盤へ。続きは次回に。

ぼかし屋の染め風景 | 11:26 PM

| comments (x) | trackback (x)

.jpg2.jpg)

.jpg2.jpg)

.jpg2.jpg)