2020,03,31, Tuesday

オリンピック関連プロジェクト、イマジンワンワールドに参加して制作したモナコ公国をテーマとした振袖の染めの様子を工程ごとに少しずつ紹介していきたいと思います。

追加でご注文いただいた時の記録を主にご紹介しますが、初回制作版の写真も利用させていただきます。

最初は何といっても

生地の準備。

生地問屋さんの揃えてもらった

同練りの三丈物二反。

同練(どうねり)とは

同時に作った糸で織った、という意味です。

生地の模様が同じでも、練りが違うと同じ染料を使っても同じには発色しないからです。

本紋

本紋と呼ばれる振袖用の地紋で、沙綾形文に菊や蘭が織り出されています。

まず巻を解き、全体の長さを確認します。

白い絹が山のように重なります。本当に美しく、いつも

「これに色を付けてしまっていいのかな」と思ってしまいます。白い雪の上を歩いてはいけないような感じです。

尺差し

尺差しで計って印を打ちます。

まっすぐ計って、まっすぐ裁ち切らなくてはなりません。

この時、活用するのが

「畳の縁」

ヘリと畳面のわずかな

段差を利用して生地をまっすぐに固定して計るとずれません。

裁ち間違いしないよう

何度も何度も計り直しながら鋏でザックリいくわけです(^^;)

衽と衿の間の長い所も延々とまっすぐ切ります。

裁ち切りが済んだら、仕立て屋さんにお願いして

仮絵羽仕立てしていただきます。

振袖の形にしてから、生地に下絵を描くためです。

着物が出来上がった時に、

縫い目の越えてつながっている模様を絵羽(えば)模様といいます。

例えば豪華な牡丹の花が縫い目でブツッと途切れていたら残念です。

絵羽模様で広々と牡丹の模様がつながっていると立派ですよね!

絵羽模様にするための

下準備の仕立てを仮絵羽仕立てと呼ぶわけです。

仕立て屋さんから仮絵羽仕立てとなって戻って来たところ。

出来上がりサイズに合わせて綺麗に着物の形になりました。

さて!

ここに図案を描くわけです。

縫い目を越えて模様がつながるように。

その図案については次回に…

ぼかし屋の染め風景 | 04:43 PM

| comments (x) | trackback (x)

2019,03,31, Sunday

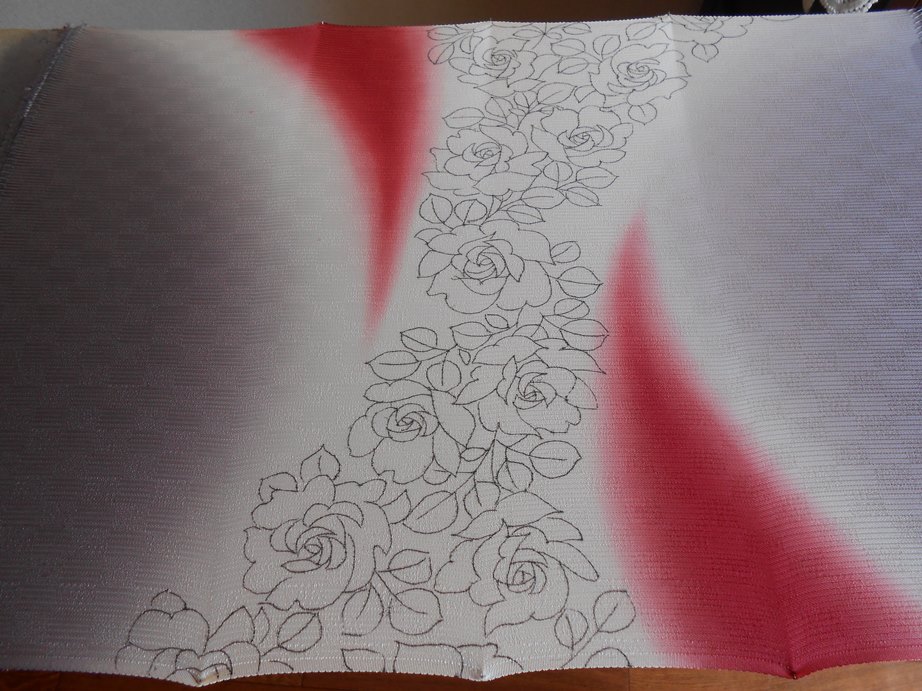

大きな大きなバラの帯をお試し中です。

糸目糊を通常より太く引いてみています。

太く勢いのある糸目糊を大きくな花に合わせてみるつもりです。

下絵の上に糊を置いた所と、まだ下絵だけの所と。色が違います。

ゴム糸目の場合は伸子に張らずに生地を机に置いたまま引く方も大勢いらっしゃいますが、私はもともと真糊の出なので、真糊の引き方のままゴム糸目も伸子に張って引いております。

生地の向きを変えやすく、糸目に強弱をつけやすいので。

ぼかし屋の染め風景 | 10:41 PM

| comments (x) | trackback (x)

2017,10,04, Wednesday

先だっての「しゃれ帯展」に出品した無線友禅の帯の染め風景を写しました。

「

無線」とは文字通り

「線が無い」友禅染のこと。

これに対するのが

糸目友禅。下絵を糸目糊でなぞってから色挿しするので、

糊の跡が白い糸目状の線となって模様に残るからです。

通常友禅と言えば糸目友禅を指しますが、糸目糊を使わずに水彩画のように描く技法を「無線友禅」と呼ぶのです。糸目状の線が無い仕上がりになるからです。

今回はまず染色用の墨色で下絵を描き、さらに色を染める更紗模様風の染めにしました。

墨下絵の次に地染めをします。

ローズグレーの濃淡2色でぼかすので、先に濃い部分を染め、後から染料を重ねて染めます。

下絵とは別に、ぼかしの目印となる線が

新花(水で消える染色作業用の青色)で描いてあります。この目印に沿って刷毛で染料をぼかしていきます。

一部を赤でぼかし

コントラストを楽しむ色合いにしました。

地染めの次に色挿し。

伸子で張ってありますが、前後に白い布を被せてあるのは汚れや擦れを防ぐためです。

墨の線からはみ出さないようにバラの色を挿していきます。

(もっと更紗風にわざとはみ出させる方法もあります)

仕上がり

実際に締めるとローズグレーの濃淡が目立つ配分になっています。

お太鼓のタレ先はグレーで、お太鼓の下の部分の赤と対比、するとおしゃれだな、と。

お太鼓の中をくぐる手先は濃いグレーになります。

ぼかし屋の染め風景 | 02:59 PM

| comments (x) | trackback (x)

2017,06,30, Friday

ぼかしの

引き染めで

夏の薄いスカーフ染めをしました。

着物地より薄い生地でも、

張り手は着物と同じ。

麻縄でギュッと横に引き長く張って染めるのも同じですが、使う

伸子針(しんしばり)が違います。

張り手のすぐ下に写っているのが、

着物用の伸子針。

その下に移っている

少し短く細い伸子針が、弱かったり幅が狭かったりする生地用の伸子。スカーフにはこちらを使いました。

伸子の使い方は着物を染める時と同じ。

生地が乾くに従い透明感が増し、下に置かれた染料バケツが透けて見えます。

今回使用した刷毛。三寸刷毛と丸刷毛、筆です。

染め上がりを作業用のフロアスタンドに掛けたところ。透き通って涼し気。

ピンクや緑、黄色など

多色のぼかし染めは、普通の生地ではかなり派手になってしまいますが、このように透けていると、

発色が抑えられるので上品な面白さがでると思います。

伸子針(しんしばり)には実は様々な長さがあります。

いずれ紹介していきたいと思います。

ぼかし屋の染め風景 | 10:10 PM

| comments (x) | trackback (x)

2016,02,07, Sunday

前回に続き、創作一点物の友禅染作業風景をご紹介します。今回は「

色挿し」。

色挿しの途中(糸目糊が見えます)

「色挿し」は、下絵の上に糸目糊を置いた模様部分に

色付けする工程です。「

模様挿し」ともいいます。「

友禅する」という動詞を使うこともあれば、「

友禅挿し」と呼ぶこともあり、そこから分かるように長い工程の中でも「色挿し」は一番友禅染らしい作業です。

何色も染料を作って筆や片歯刷毛で挿していくので、なかなか華やぎもあります。

でもちょっと大変なことも。

水と染料(粉末)を煮て液状の染料を必要な色数作り、皿にいれて使います。

染料は時間経過とともに

どうしても乾燥していきます。つまり

色が濃くなってしまうのです。

濃淡を保つために水分を調節しながら作業を続け、なるべく一段落つくまで一気に済むように、

色挿しを始めたら、長時間やりっぱなし状態になる事がたびたび。

NHKに

ラジオ深夜便という徹夜の番組があります。深夜から未明に作業が続く時のお友達です。作業を中断しても色が変わる心配のない刺繍の職人さんが羨ましかったりします。もちろん刺繍には刺繍の大変さがあるに違いないのですが。

見頃部分はとても長いので、生地を傷めないように

折りたたんだりせず、ゆったりさせて作業します。

模様が

絵羽※1になっているので、縫い目を境に色を間違えないように確認しながら色挿ししていきます。

上前の胸と袖のつながり。

これは色挿しが終わったところ。ふんわりした菊にするために、糸目糊のない無線描きも併用して、個性的な菊と鳳凰の表現です。

左上→ 色挿しが済むと模様伸子から生地をはずして

柄行き通りに並べ、

模様のつながり具合や色目が合っているかどうかと点検します。

まだ生地に

端切れが縫い付けられています。

下2枚→ いよいよ色付けの作業は終わりと確認出来たら、

次の工程へ進む準備をします。

当て布や端切れを解いているところ。染めた直後の生地は

シワシワでこぼこしているのがよく写っています。

解いた綿糸が地色と同じ色に染まって綺麗なかたまりになっています。

右上→

剥ぎ合せミシンで見頃や袖などを縫い合せて、長~い一本の反物に戻しています。

ちょっと

生地の端をご覧ください!

波打ったように変形しています。これは伸子針や模様伸子※2で絹地を張って友禅の作業をした結果です。蒸気や水をくぐり、張り手や伸子に引っ張られて、いかにも嵐をくぐった感じが生地に出ていますね。

この後、「蒸し」や「水もと」作業、いわゆる「友禅流し」で糊や余分な染料を落とし、乾かしてから「湯のし」という工程を踏むことで、この変形がなくなり、生地が真っすぐ平らになり、

機屋さんが織りあげた時と同じ光沢を取り戻すのです。

※1 2014,04,09のブログに説明があります。

※2 2015,08,30のブログに説明があります。

ぼかし屋の染め風景 | 09:52 PM

| comments (x) | trackback (x)