2018,03,17, Saturday

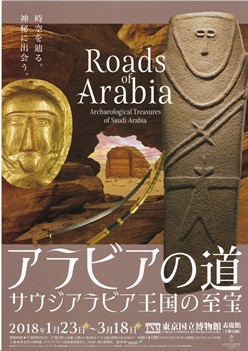

サウジアラビアのとても古い織物を見る機会がありました。

※会期延長されています。5/13まで東京国立博物館の表慶館で開催中。

いずれも紀元前3世紀~後3世紀のもの。

羊毛で人物を織り出したもの。

亜麻で細かい幾何学模様を織り出したもの。

羊毛のチェック柄。

一緒に掘り出された紡錘車や針、糸玉

糸を染めつけて、このように細かい技術で模様を織り出していたのですね、驚きました。

正倉院御物よりはるかに古い時代のものです。

印象深かったのは、紀元前1世紀~8世紀のガラスの製品たち。

何となく東洋っぽく親しみがわくのは…… おそらく形。

お鉢なのです。西洋風の皿やグラスではなく、深みのある様々な形の鉢型。

写真では陶磁器に見えてしまうかもしれませんが、みなガラスで透明感もありました。

和食器だと言っても通りそうです。

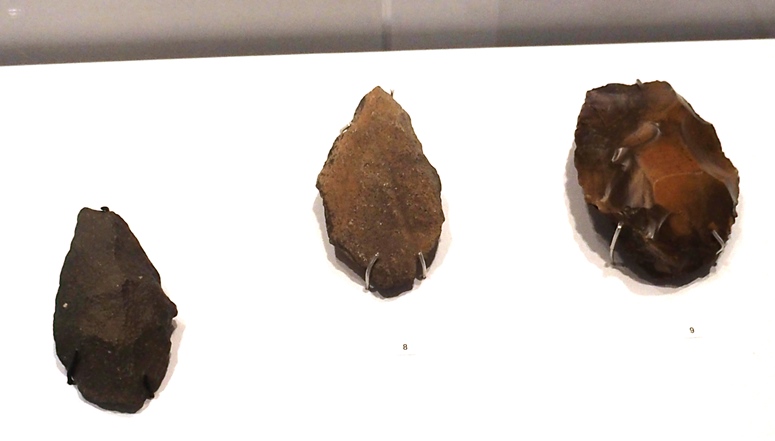

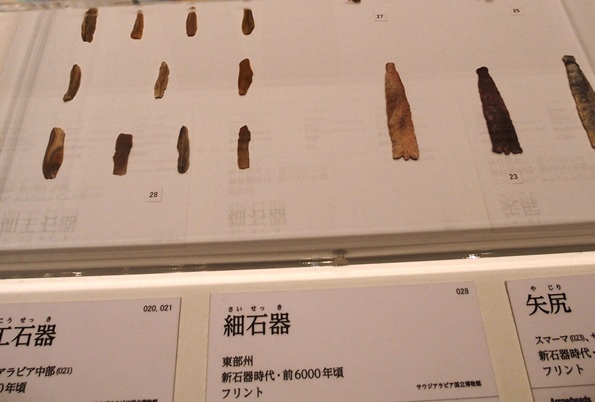

最後に驚くほど古い遺物を紹介。

これは何でしょう?

100万年以上前の石器だそうです。石を削って鋭い角を作り、獲物をさばくのに使用したものだそうです。ゲンコツくらいの大きさ。

斧など石器の刃物にいたる前の道具で、アフリカで誕生した人類がアラビア半島を通ってユーラシア大陸へ拡散する過程の遺物とのこと。まだネアンデルタール人が共存していた時期ですよね!!

紀元前6000年位になると石の錐など鋭い石器が作られたそうです。

100万年前から6000年前へ……私たちの祖先は石器をこのように尖らせるのに、膨大な時間がかかったのですね。

江戸時代からの手描き友禅、なにやらチンマリした感じの技術に感じてしまいます(^^;)

追記 2018年9/26

ブログ内容を訂正いたします。

NHK BS放送「人類誕生 未来編」によれば、

180万年ほど前にアフリカで生まれた

ホモ・エレクトスがやがてインド、東南アジアへ進出(北京原人やジャワ原人と呼ばれる)したので、

アラビア半島で発見された100万年前の石器はホモ・エレクトスの遺したもの。私たちサピエンスではないのでした。

エレクトスは狩りを行って肉食し、感情を持ち社会生活と営んだ最初の人類で、老人を扶養した事が分かっているそうです。(高齢のため歯が欠落した頭蓋が出土)

ちなみに、

ネアンデルタール人の登場は40万年前~35万年前、ホモ・サピエンスは20万年前くらいにアフリカで生まれており、この時期は

アフリカのサピエンス、ヨーロッパのネアンデルタール人、アジアのホモ・エレクトスという3種の人類が併存していたそうです。

なんだか…すごい…

展覧会ルポ | 08:38 PM

| comments (x) | trackback (x)

2017,12,06, Wednesday

着物といっても種類は様々ですが、上野の国立博物館で見た火事装束には驚きました。

火事装束 紺木綿地 刺子 人物模様(19世紀江戸時代)

(写真横転、ご容赦を)

解説によれば、鳶(とび)職たちが担った町方火消しの装束だそうです。

木綿生地に刺し子をして丈夫にしてあります。確かに刺し子になった布に水を掛ければ火が燃え移りにくかったことでしょう。

この派手な装束で消火作業をしたのですね。

無事に鎮火すると、裏の派手な描き絵を見せて歩いたそうです。何人も組んで肩で風を切って歩いたことでしょう。

火事と喧嘩は江戸の華と言ったそうですが、華といえば、

火事装束 猩々緋 羅紗地 波鯉模様 (抱き茗荷紋)19世紀江戸時代

この真っ赤っかの火事装束は大名家の装束だそうです。

頭巾も付ければ全身燃え立つようですね。

女性用で火事に備えて用意していたものだと解説されています。抱き茗荷はどちらのご家中でしょうか。胸元も凝っています。

それにしても華やか。これで江戸の町をのし歩く機会はなかったと思うものの…

「火事だ!」という一大事で、お姫様がこんな装束に着替えようという発想が面白いですね。

遠目には鳥の模様が刺繍されているかに見えましたが、近づくと鳥はワッペン状になっています。

この羽根の先が生地から浮き上がっているのは、縫いがとれてしまったのか、わざと飛んでいる雰囲気を出すべくわざと縫い付けなかったのか、どちらでしょう!(^^)!

いずれにしても目立つことが目的のような意匠です。

江戸時代までの日本人、特に江戸っ子は陽気で踊り好き、自己顕示欲も強く遊び上手でラテン気質だったと聞いたことがあります。

そういえば源平武者の鎧は五色に彩られていたし、秀吉や政宗など戦国武者の派手さも有名。信長は宣教師も驚く和洋折衷の装いで目立っていたらしい…

今の私たちの横並び意識の強さは明治以降の学校教育の結果でしょうか~~??(+_+)

展覧会ルポ | 04:52 PM

| comments (x) | trackback (x)

2017,05,18, Thursday

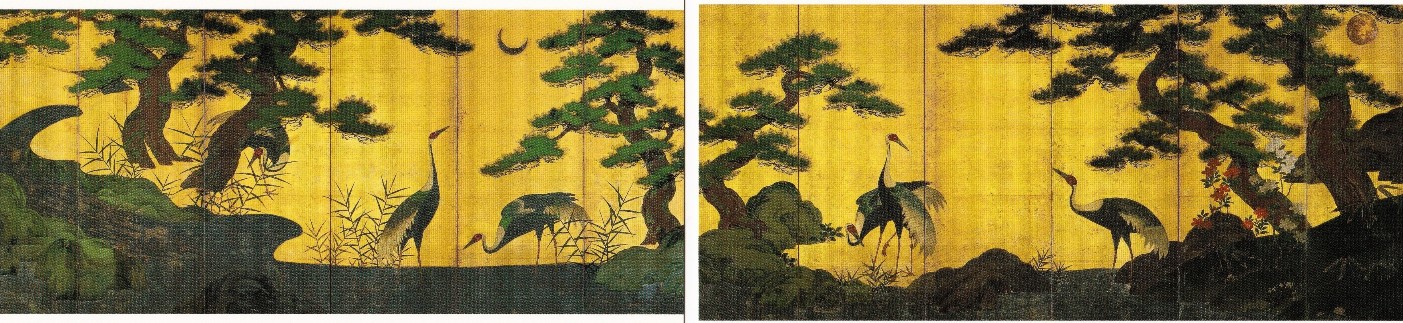

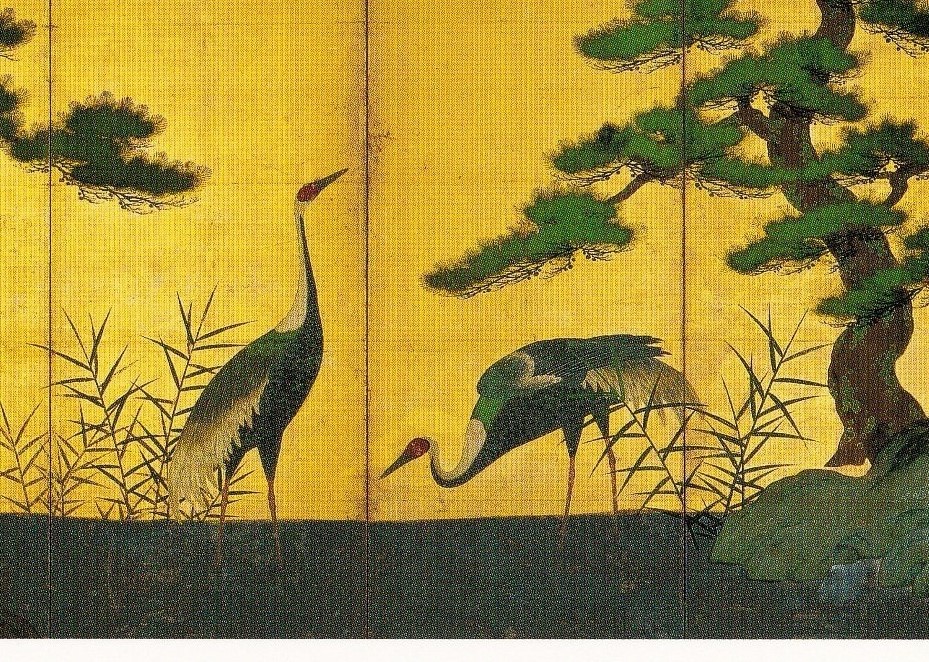

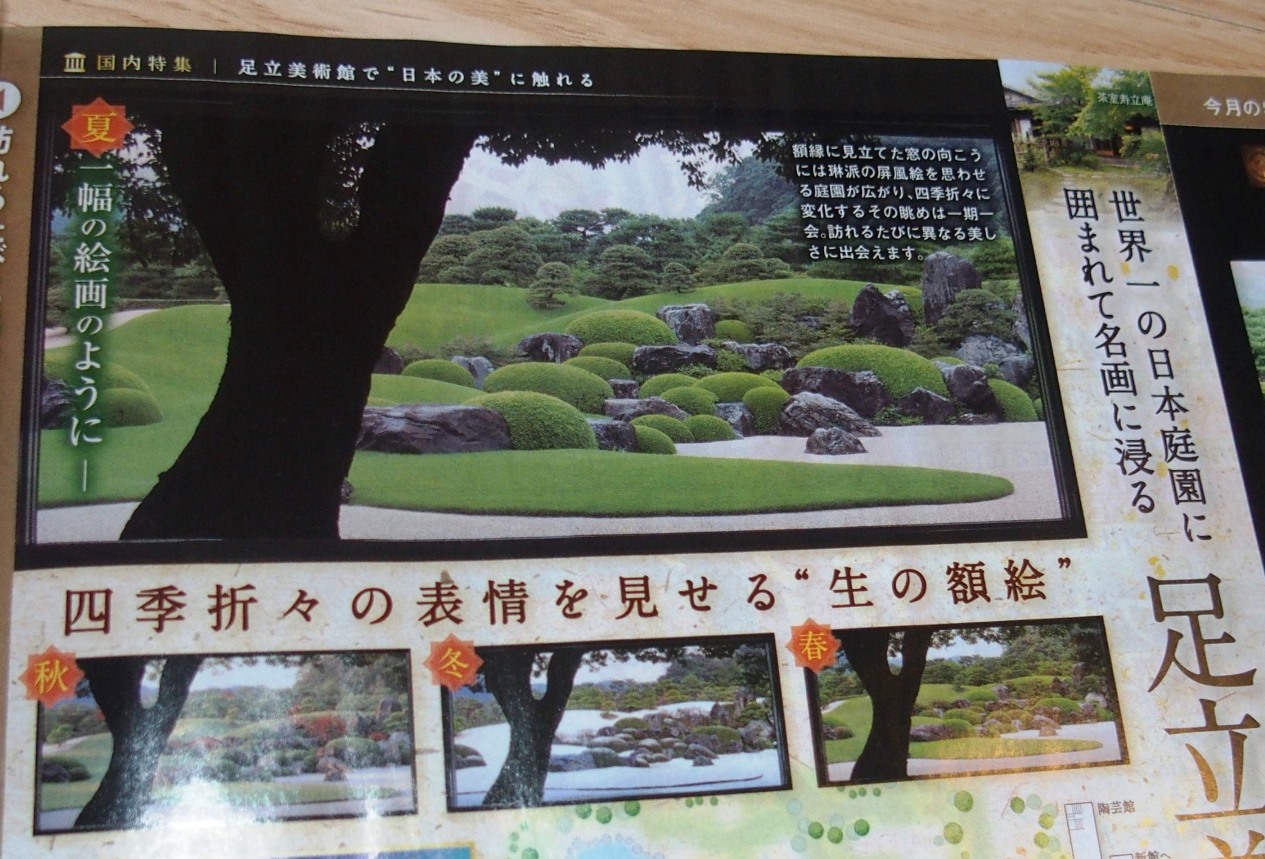

日本の美術や庭園に興味のある方なら、おそらく島根県にある足立美術館のことはご存じのことでしょう。

旅行先としても人気で、こんな感じのパンフレットをよく見かけます。

このように完璧に整えた庭園を窓から眺めることで有名で、いかなる場合も景観を邪魔するものは一切庭園に存在しないようにしているそうです。

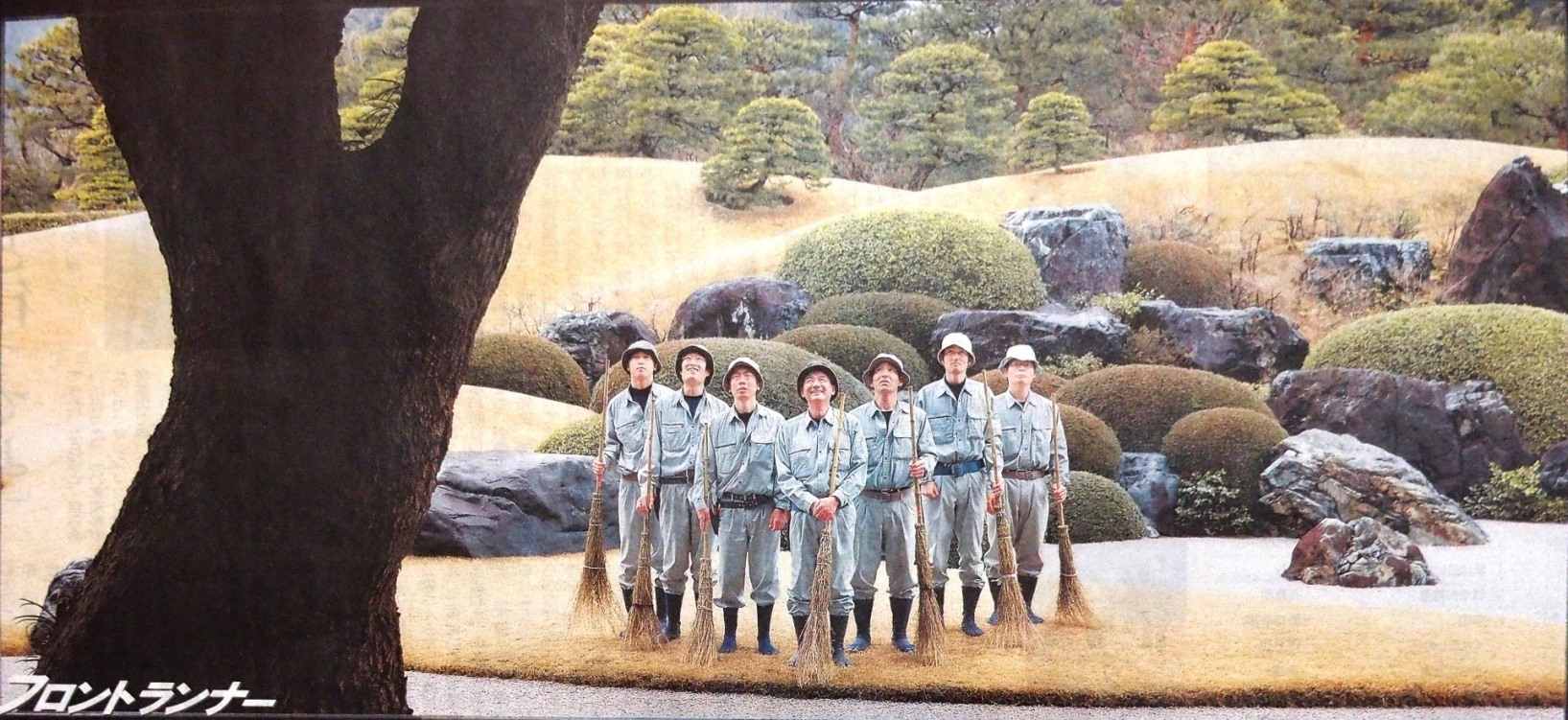

先日4/22の朝日新聞に、大変珍しい写真が掲載されていました。

庭を整える庭師の皆さんが箒を手に勢ぞろい。

造園作業などの様子も公開しない美術館なので、貴重な記事です。

来館者の目につかないよう、季節に配慮し、木々の成長を考慮し苦労して庭を整えておられるそうです。

記事の写真はまだ冬枯れの庭ですね。

以前訪問した時には横山大観の代表作、紅葉が飾られていました。

足立美術館のホームページもご覧ください。

https://www.adachi-museum.or.jp/

ライブで公開している今の庭園の様子を見られますよ。

先ほど拝見したら、同じ場所のショットでツツジがきれいでした。

展覧会ルポ | 07:15 PM

| comments (x) | trackback (x)