2020,10,30, Friday

前回はカンパニュラの花を青紫色に色挿しする様子をご紹介しました。今度は葉っぱの色挿しです。

なぜ、色を全部準備して花も葉も他の部分も同時に作業を進めないの?とお思いになる方もいらっしゃることでしょう。それは、無理だから、なのです(^^;)

濃淡ぼかしで多数色を常に使うため、花だけ葉っぱだけに分けてさえ、机の上は10~20色の染料でいっぱいになります。それぞれ乾燥しないように濃度を維持して染めるには、図柄を区切りよく何段階かに分けて作業するのが現実的なのです。

柄の多い振袖はなおさら段階が多くなります。

モナコ公国振袖の場合、①カンパニュラの背景の森、②花、③葉、④背景の王宮、⑤上半身のバラ、⑥葉、⑦ツタ模様と7段階に分けました。

さて色挿し③にあたる葉の番。緑を濃淡で色挿しします。

手前にあるのは色見本。結構色数がありますね。

森の色挿しに使った柔らかい黄味のある緑に比べ、今回はきっぱりと強く青味の緑。

カンパニュラの花が青紫系の色合いなので、緑も青になじむ色目なのです。

青と緑の境のような色味を主体にします。

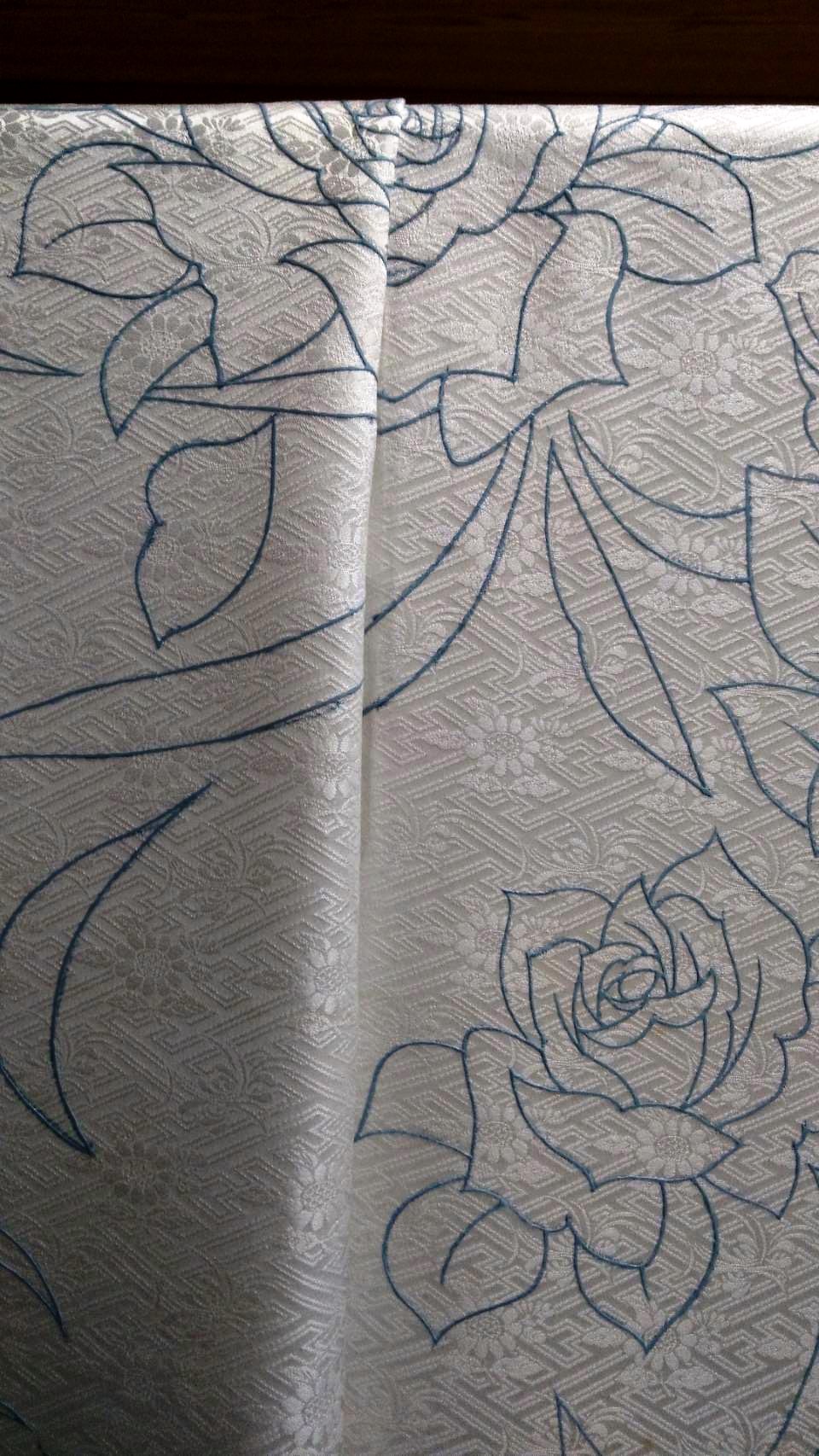

色見本と一緒に写してみました。

花と葉、両方の色見本です。並べても相性が良いのはどちらも青が主だから。

花だけだったところに、葉にも色が入ると生きてきます。

背景の森と手前の葉っぱの色を、森は黄系、葉は青系にしたことで、手前が埋没するのを防いでくれています。

裾模様の花にすべて葉と茎がつき存在感がでましたね!

群生するカンパニュラの向こうに王宮が見える図案。

次はこの遠景の色挿しに進みます。

ぼかし屋の染め風景 | 11:11 PM | comments (x) | trackback (x)