2025,09,15, Monday

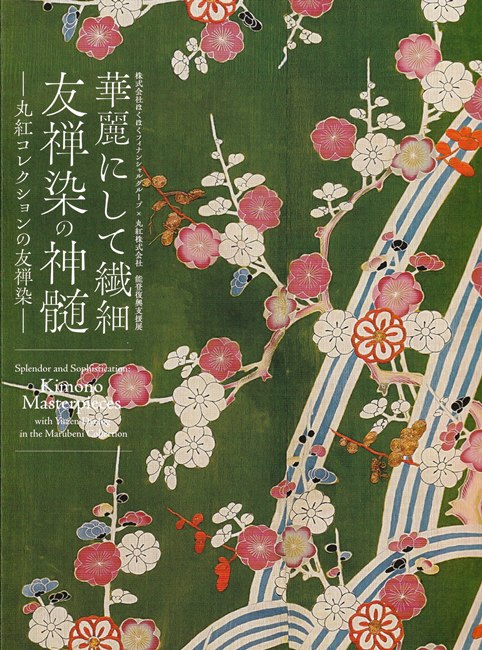

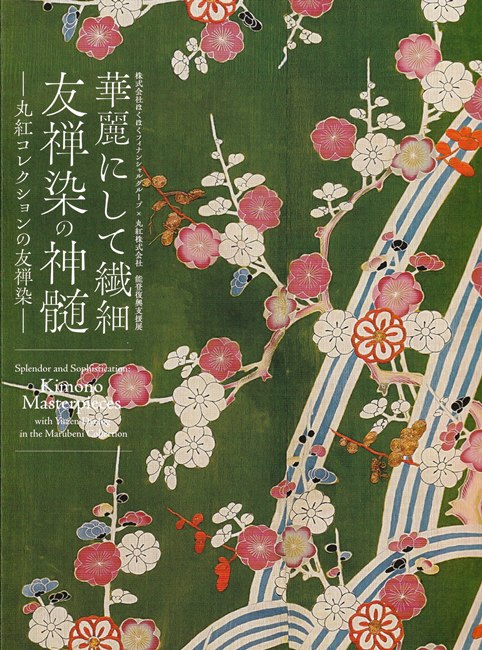

竹橋の

丸紅ギャラリーで友禅染の展覧会が開かれています。

友禅染の神髄、丸紅コレクションの友禅染)

ご存じの方も多いと思いますが総合商社、丸紅の前身は呉服商です。三越百貨店をはじめとして呉服商から現在の大企業に発展した会社は多いのですが、丸紅の素晴らしいところは多くの優れた着物の収集保存を続け、近年は本社ビルにギャラリーを設けて一般にコレクションを公開しているのです。

折々テーマごとに優れた着物を見せてくれます。入場料も今時うれしいワンコイン!

撮影はできませんので図録から少し紹介します。(写真は図録から)

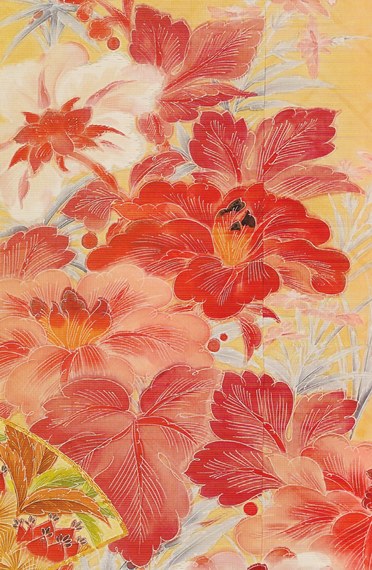

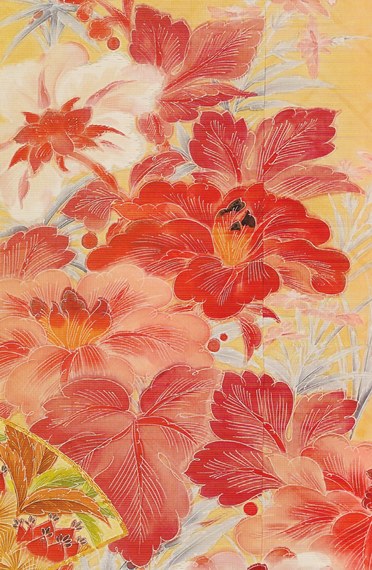

薄黄変わり織地草花扇地紙模様振袖

薄黄変わり織地草花扇地紙模様振袖

木村雨山 1935年制作 加賀友禅、人間国宝

長い名前ですが意味は「薄黄色の変わり織の生地に 草花を描いた扇形の紙を模様にした振袖」です。大輪の芙蓉と扇面を大胆に配置して扇面の中に様々な草花を細かく描いている美しい振袖ですね。

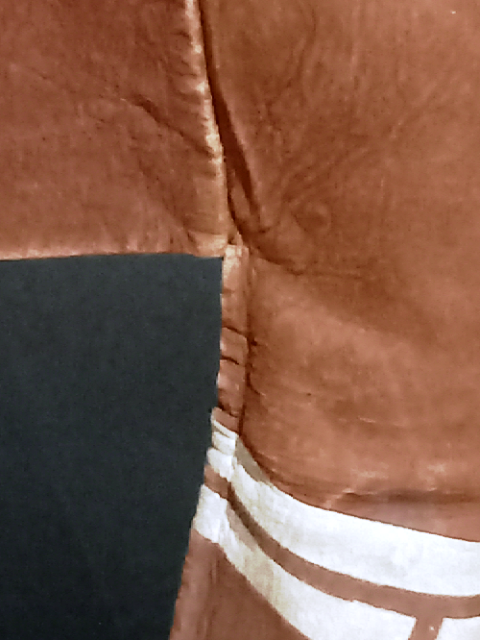

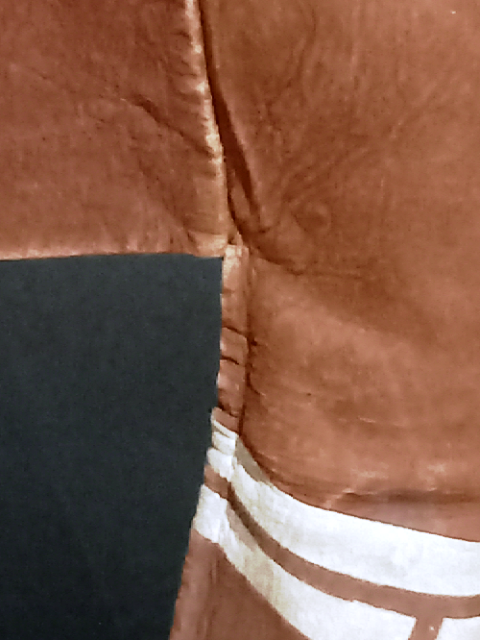

この振袖を実際に見て一番印象的だったのは糸目糊が生き生きしていること。

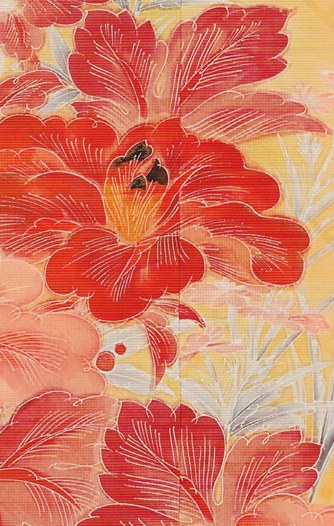

アップした写真をご覧ください。

デザインや色挿しは木村雨山の手によるものですが、すべて分業の時代ですから糸目糊は糊置きの専門職人によって行われたはずです。生地に描かれた下絵に沿って糊を細く絞り出す時に、おとなしくただ線をなぞるのではなく葉や花弁の勢いを表現するように勢いよく糊を置いているのです。

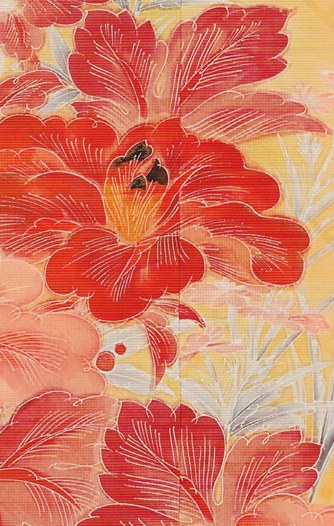

さらに拡大しますと勢いのついた白い糸目に注目いただけると思います。今の常識では糸目糊は下絵の線を一定の細さ(太さ)で なぞり描きするように置くのですが、この振袖の糸目は強弱があり「この葉っぱのこの線はこうでしょ!」という糊屋さんの自己主張を感じます。

それから色挿しがおおらかな事も驚きました。どうやら「はみだしても滲み出ても気にしない」みたいですね。拡大写真で糸目から、わざと?と思うほど色が外に滲み出ています。全体で見た時にきれいだから「これで良し!」なのでしょう。

幕末から明治の友禅でキチキチに隙のない糊と色挿しの友禅染もたくさん残っているので比較して昭和前期の名作を面白く拝見しました。

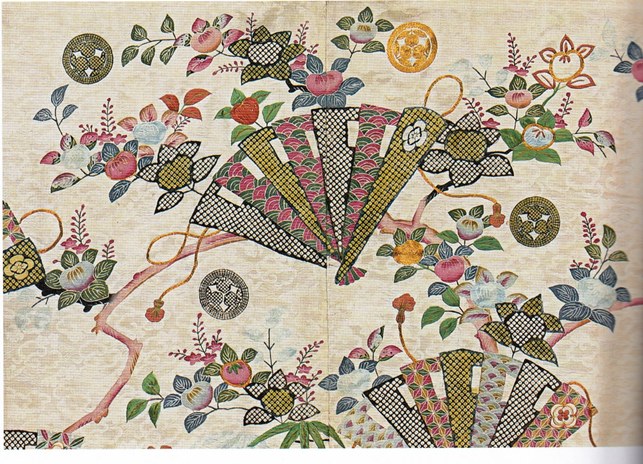

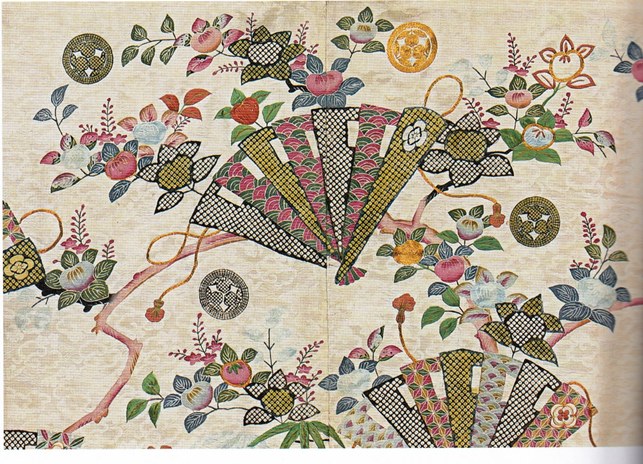

でははみ出しを指摘する隙がまったくない江戸時代の小袖をどうぞ。

白綸子地橘竹檜扇模様小袖(江戸時代18世紀後半)

白綸子地橘竹檜扇模様小袖(江戸時代18世紀後半)

白い綸子の生地に橘、竹、檜扇を配した小袖。檜扇の扇面は細かい模様で埋められています。お手本のような柄行で前述の振袖とは正反対にきっちりした糸目糊と色挿しです。色が糸目の外に滲みだす?とんでもない!という感じで友禅染の優等生です。

拡大しますと

橘や扇面の一部が絞りのような模様になっています。一面を点々、粒々で埋める絞り染めの模様を絞りでなく糊防染で表現することを匹田(ひった)、糊匹田(のりひった)、摺り匹田(すりひった)などと呼びます。この小袖は糸目糊と糊匹田で埋め尽くされています。

余談ながら幕府の倹約令で豪華な刺繍や総絞りは制限されていた時代の小袖ですから、本物の絞りに比べれば簡易で染められる糊防染の匹田模様を取り入れた模様は多く見られたようです。

今年のNHK大河ドラマをご覧の方へ。

この小袖はその時代の物です、たぶん。高校の教科書的に言いますと1787年、松平定信が寛政の改革を始め質素倹約をきつく推奨しました。ドラマは今、田沼意次を追い落とした定信が老中になって張り切っているところ。

どういう立場の女性が着ていた小袖かは分かりませんが、あの時代ね、と思いつつ見入ったのでした。

丸紅ギャラリーの展示は9月25日(木)まで。

皇居近辺お散歩がてらお立ち寄りになってはいかがでしょうか。

展覧会ルポ | 07:29 PM

| comments (x) | trackback (x)

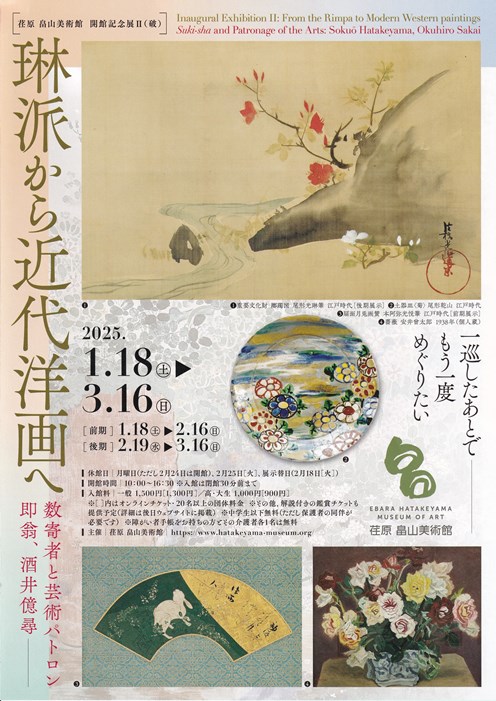

2025,03,06, Thursday

光琳の小袖屏風

高輪台にある

荏原畠山美術館へ行ってきました。琳派の良いコレクションと聞いていましたが今回が初めてでした。

目的はこの展覧会

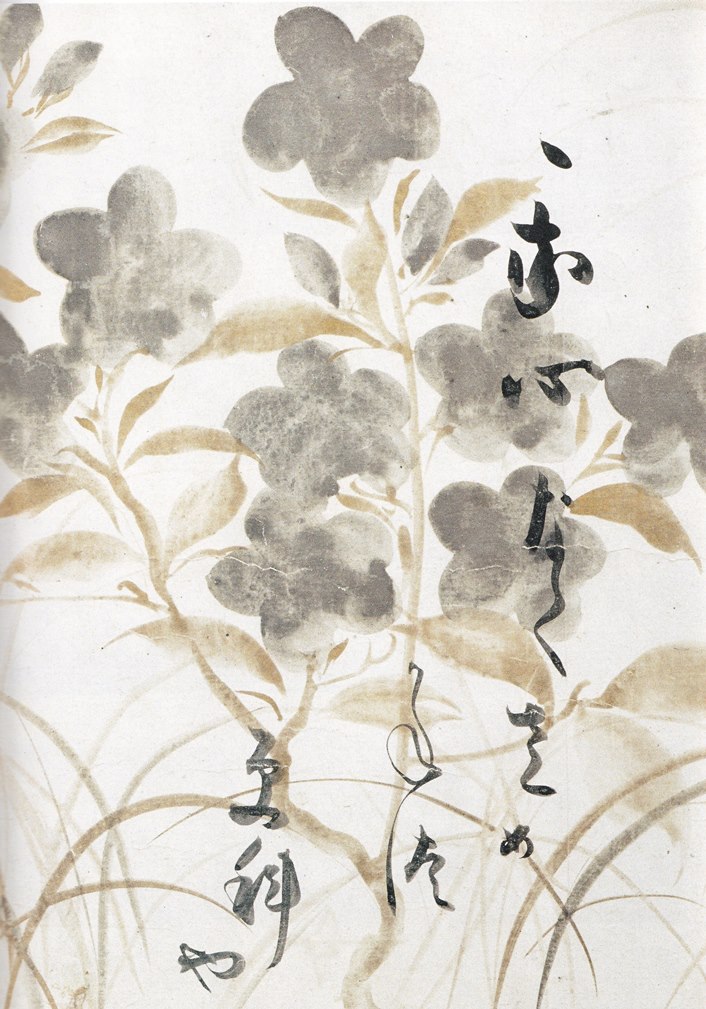

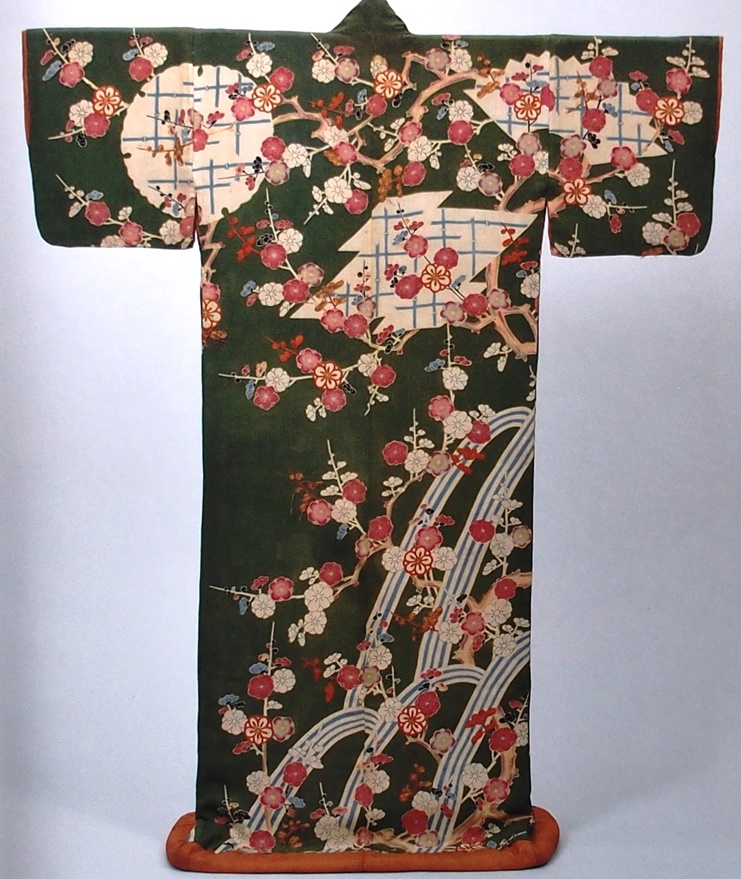

当ブログで紹介必須なのはこちら、

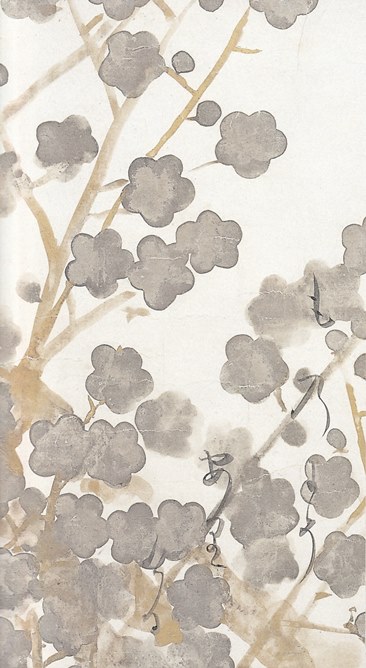

屏風に貼り付けて保存されている光琳の小袖です。

白梅模様小袖貼付屏風 尾形光琳

屏風の

右が後ろ姿、

左に小袖の前(顔、胸の側)が貼ってあり

「小袖屏風」と呼ばれる仕立て方です。

間近で眺めると生地自体が地紋を織り出した綸子とわかります。色褪せしていますが、かつては光沢の強い生地に

豪快な枝ぶりの梅が描かれていたようですね。

驚くのは前側の図柄。屏風は両手を横に広げたように貼られていて中央が襟首に着るとどうなるかというと、襟先から胸を経て両袖まで

梅の枝が大きく左右に広がっているのです。

光琳の時代は着付け方が現代と違い、細目の帯を軽く締め、着物の前合わせ、今は首付け根があまり見えないほど左右をきつく合わせますが当時はゆったりでした。つまり着物の上半身の柄は胸の左右ともよく見えたはず。この小袖を着ると身体の中央から左右に広がる枝がさぞ目立ったことでしょう。

この展覧会では美術館が所蔵する琳派の陶器がさすがの見ごたえでした。

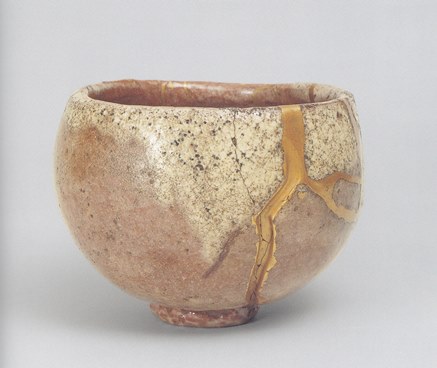

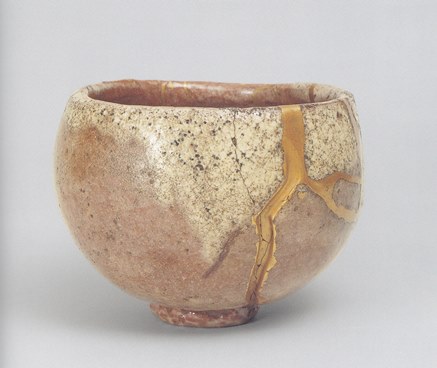

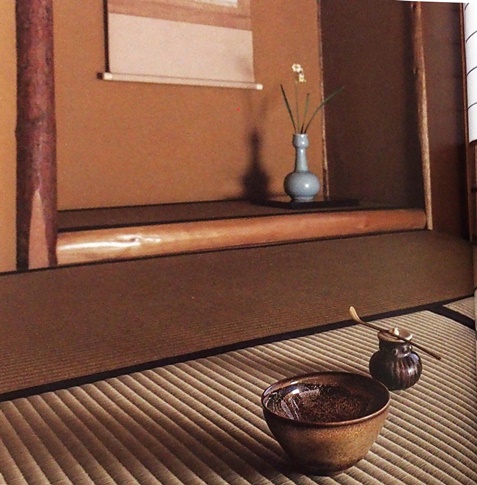

赤楽茶碗「雪峯」本阿弥光悦

図録に角度を変えた写真もありました。

解説によりますと、この印象的な金色の切れ込みは茶碗を焼いて出来てしまった割れを光悦が面白がって金を加えたそうです。本物は実にきれいでした。

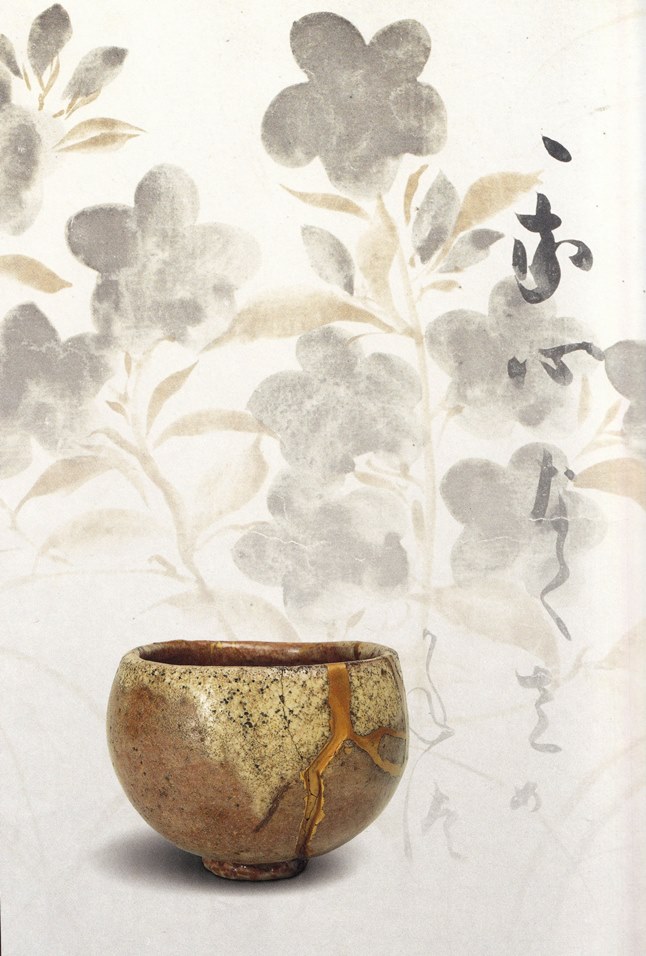

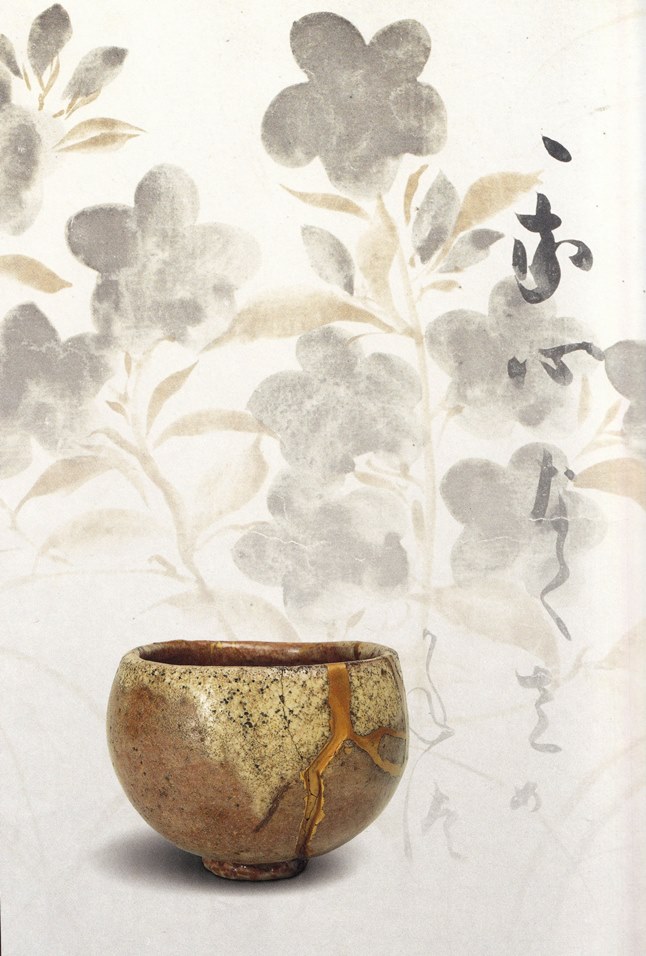

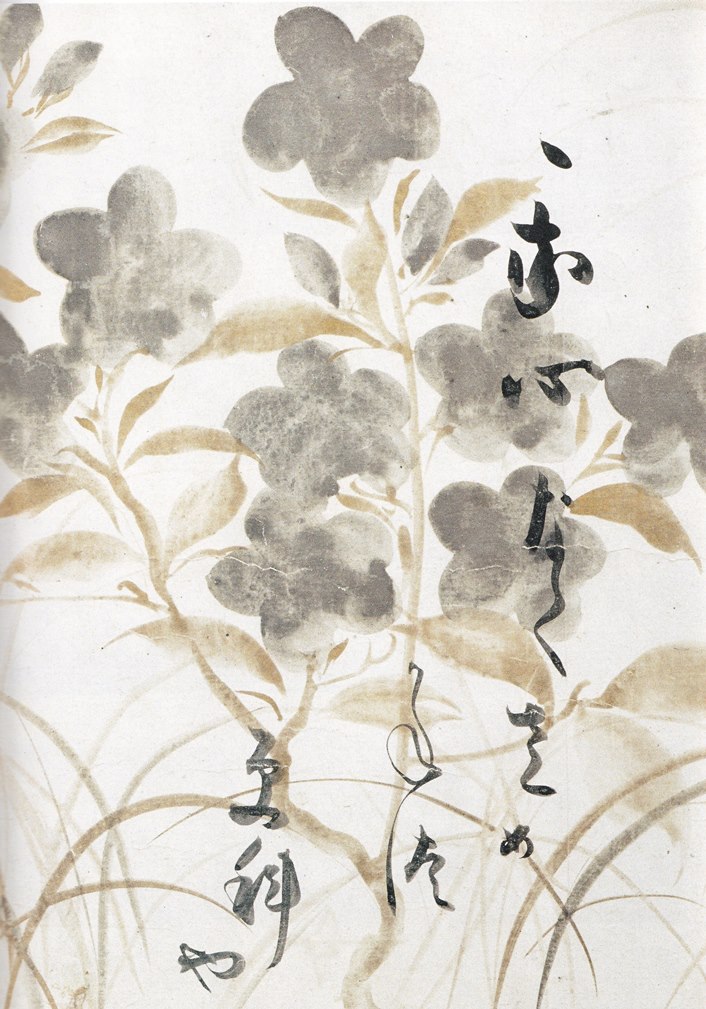

図録の裏表紙の写真です。

本阿弥光悦、俵屋宗達のコラボで有名な古今集和歌巻のうち「金銀泥四季草花下絵」の巻を背景に楽茶碗を写しています。贅沢ですね~~

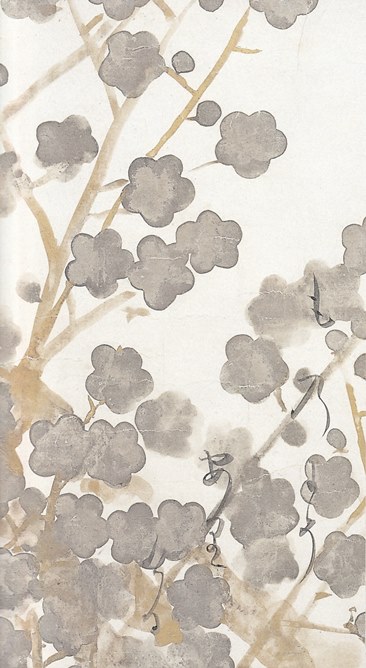

図録の表紙デザインも素敵なので一緒に紹介。

もちろんこの和歌巻も展示されています、もちろん!

さて他に存在感を放っていたのが

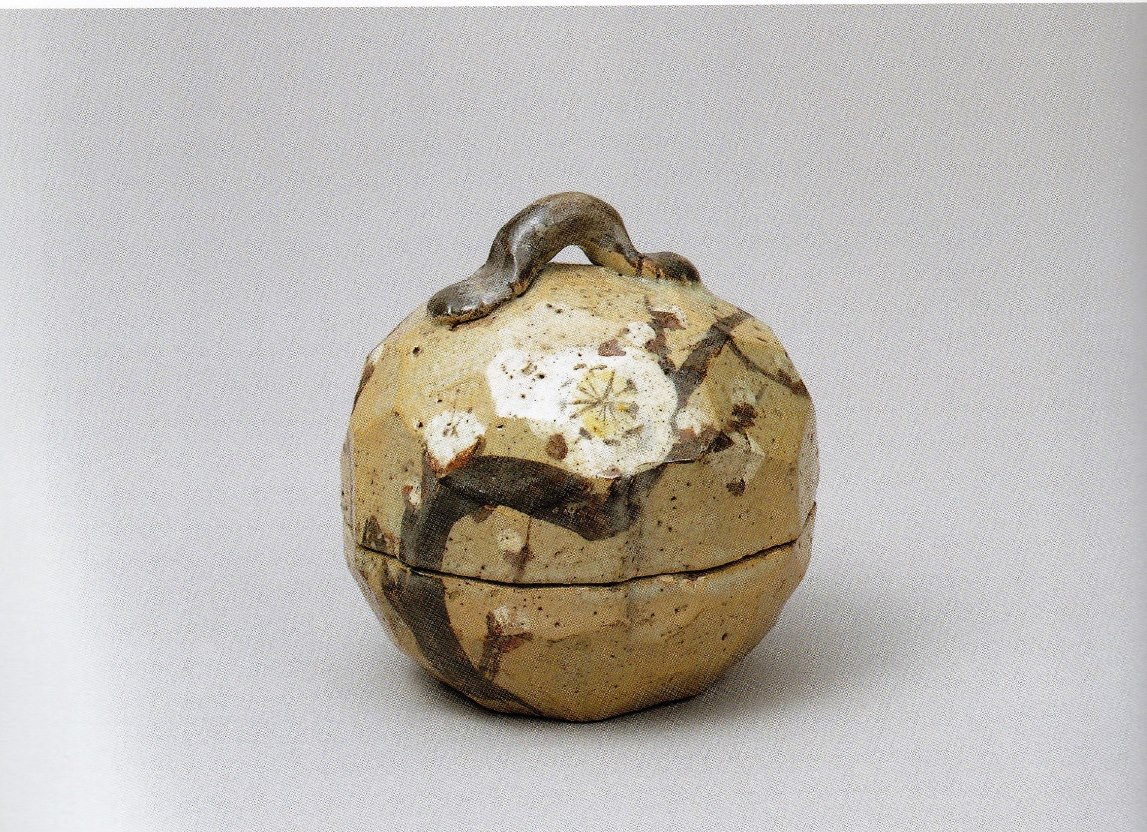

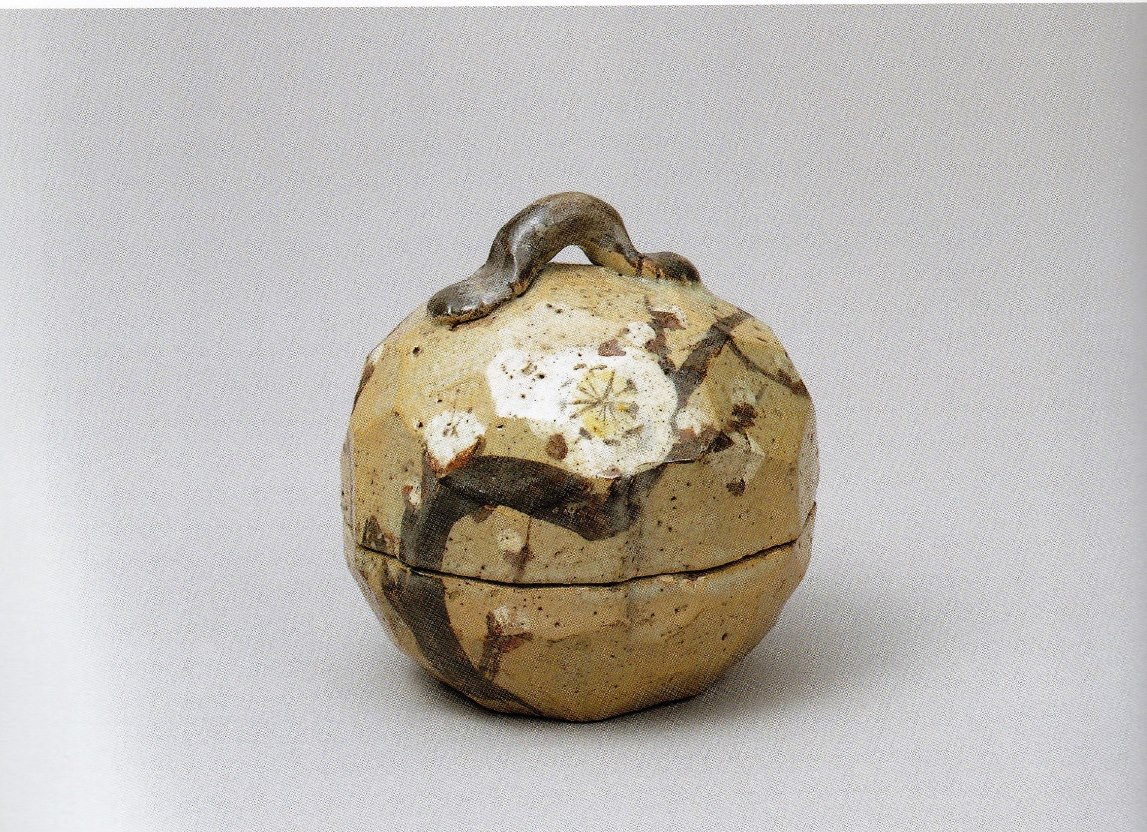

結鉾香合(ゆいほここうごう) 尾形乾山

手のひらにすっぽり収まるほど小ぶりな香合です。

可愛い姿なのに何故か大物感。

写真では分かりにくいですが、粘土を丸く器状に作った後、

ヘラで全体を面取りしてあるのです。梅の枝が濃く太く描かれ、上部の摘みは枝に見えるように彩色されています。

3月16日までの展示でまだ間がありますから、機会ある方は高輪台へお立ち寄りになってはいかがでしょうか。

展覧会ルポ | 01:08 AM

| comments (x) | trackback (x)

2024,05,22, Wednesday

サントリー美術館「名品ときたま迷品」展より

サントリー美術館で開催中の

「名品ときたま迷品」展で是非ご紹介したい染織品に出会いました。

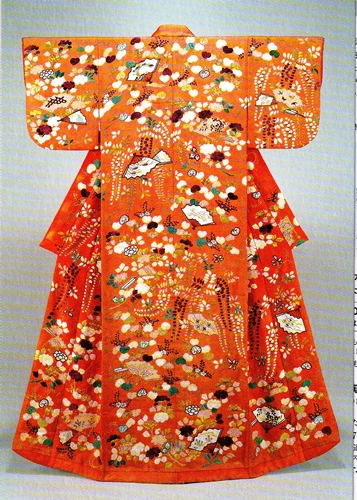

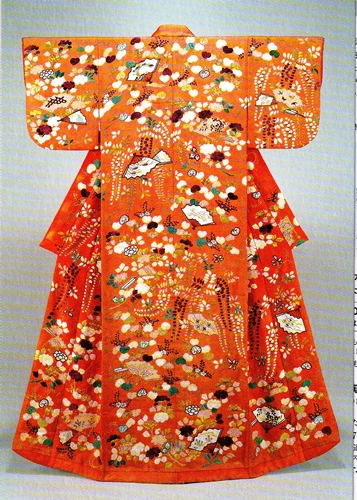

まずは着物の王様である打掛

緋綸子地 葵藤牡丹 扇面模様 打掛 18世紀

長いタイトルですが、要点は→緋色の綸子生地に葵と藤と牡丹を扇模様と共に刺繍で描いた打掛

パッと見ますと良くある江戸時代の打掛ですが、ふと気づきました!模様にまったく繰り返し部分がないのです。

葵の葉のあしらいも藤も牡丹も全体の調和の中で一箇所も

同じ模様を繰り返していません。

でも全体で見ますと落ち着いた総模様の打掛となっていました。

呉服の豪商出身、尾形光琳の

燕子花図屏風が同じ模様のパターンを繰り返して配置してリズム感のある構図を作っているのは有名です。着物の模様は特に繰り返して配置した方が綺麗に見えます、普通は。

でもこの打掛は、端から端まで長めましたが、

みんな違ってそれでいい調和なのでした。

このような打掛は初めて見ました。

18世紀の作という解説でしたから、江戸時代も前期の古い打掛かと思いますが、色も綺麗でした。葵の紋付きと言えるほどたくさんの葵の葉がありますから徳川家ゆかりのお姫様の打掛ですね。

打って変わってこちらは

皮製の羽織、19世紀(江戸末期)の火事装束だそうです。

木綿の染めに見えましたが、よく見ると確かに皮革です。

これなら火の粉の中もくぐり抜けられそうです。

打掛のように当時から高級な貴重品だった物は最初から大切に扱われたので今日までの保存も出来たことと思う一方で、この火事装束のような庶民の物で、当時は珍しくなかった衣装が保存されてきたのを見ると、よくぞ今まで!と褒めてあげたい気がしますね。

代々の持ち主さんが、染や縫製の確かさから「これは保存しておかなくちゃ」と思い継いできたのでしょう。

この展覧会は6月16日まで。

有難いことに

サントリー美術館は所蔵品であれば基本的に撮影可です。

世界水準!(^^)!

展覧会ルポ | 12:26 AM

| comments (x) | trackback (x)

2024,04,21, Sunday

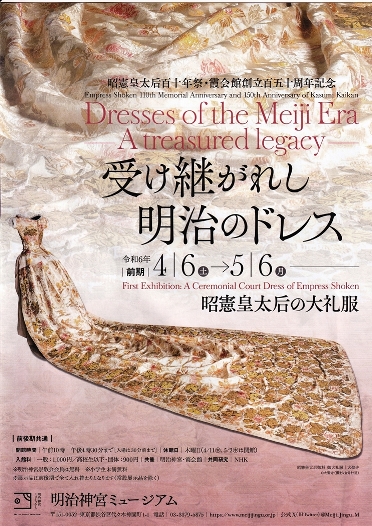

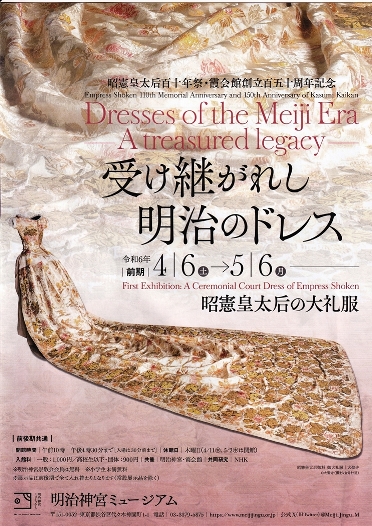

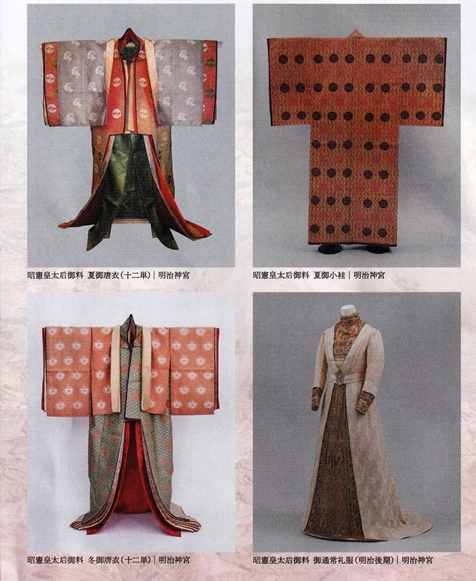

明治天皇の妻、

美子皇后の大礼服(一番正式な儀式用のドレス)が展示されています。

2023年

11/9の当ブログで紹介した大礼服の本物!

明治神宮ギャラリーにて5/6まで

明治神宮ギャラリーにて5/6まで。

テレビ映像で見たイメージより繊細な生地で修復の困難さが偲ばれました。

修復記録によれば、明治維新から数年で、西陣の若い技術者を

技術留学生としてリヨンに送り出し、明治20年代にはこの大礼服を国産するほどの力をつけていたというのですから驚きます。

美子皇后は絹織物産業振興に、従来知られてきた以上に力をつくした方だと最近の研究で分かってきたそうです。

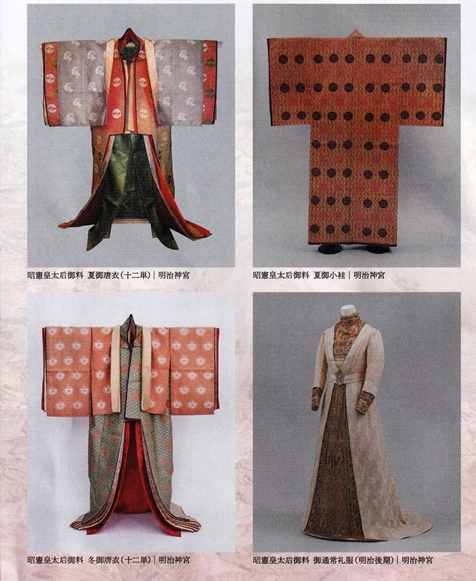

他に十二単や日常のドレスも展示されていました。

十二単の生地はこれまでに見た事もない豪華で緻密な有職文様でした。生地から

浮き上がるくらい立体的に紋様が織り出されているのです。

すべて撮影禁止だったので

展覧会チラシしかお見せできず残念ですが、細かいながら、手織らしく優しい感じがしました。機械編みのセーターより手編みのセーターが優しい感じがするのと同じ意味です。

着物だけでなく服飾に関心のある方は必見です。

これからの季節、明治神宮は菖蒲の見頃を迎えますので、大礼服見学を合わせていかがでしょうか。

展覧会ルポ | 12:44 AM

| comments (x) | trackback (x)

2024,03,28, Thursday

冬枯れの箱根に行ってきました。

木々に葉がなく素通し状態なので、回りを取り巻

く「箱根の山は天下の険」を見渡すことができました。見渡すというより険峻な山々に見下ろされている感じ。

箱根の山々は

遥か昔のカルデラ噴火の跡だそうです、そう思うと…恐ろしい…ですが、

木々の緑のない時期の箱根は迫力あってお勧めです。

千石原で撮影

千石原で撮影

駆け抜ける赤いスポーツカーが枯れススキの間から見えました。慌てて写したわりにはお気に入りとなりました。

観光客の少ない静かな仙石原にエンジン音を響かせて走り去りました。

訪ねたのは

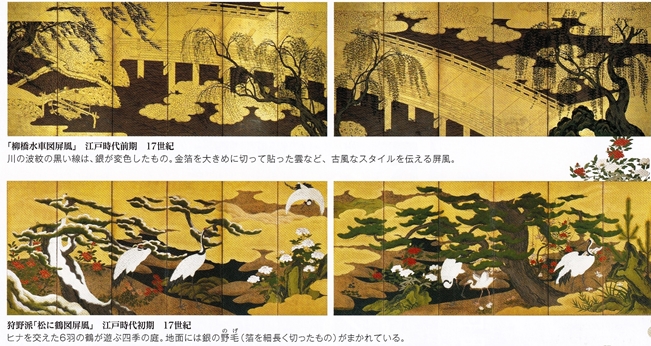

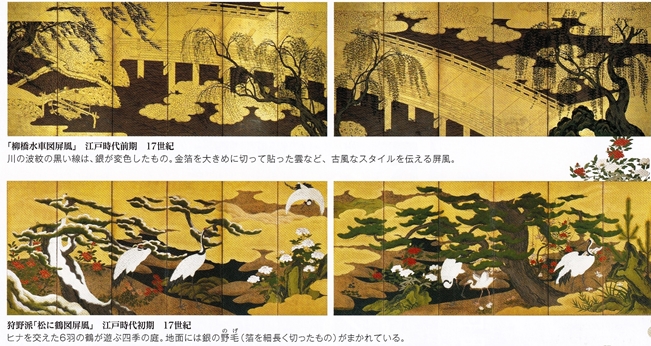

岡田美術館の「金屏風の祭典」

安土桃山期から江戸期の金屏風の所蔵品をまとめて展示するイベントでした。

上→ 長谷川派が得意とした柳橋図

下→ 狩野派得意の松に鶴図

どちらも何度見ても見飽きません。「お師匠さんの手本に沿って一生懸命描いた」と伝わるところもまた好きです。

驚いたのはこちら、

尾形光琳「菊図」

光琳の屏風はどれも有名なので、何かの展覧会、何かの本でほとんど見ていると思っていましたが、こちらは初めてお目にかかりました。

門外不出なのでしょうか。(画像は展覧会チラシから)

リズミカルに菊だけを配置している光琳らしい屏風でした。

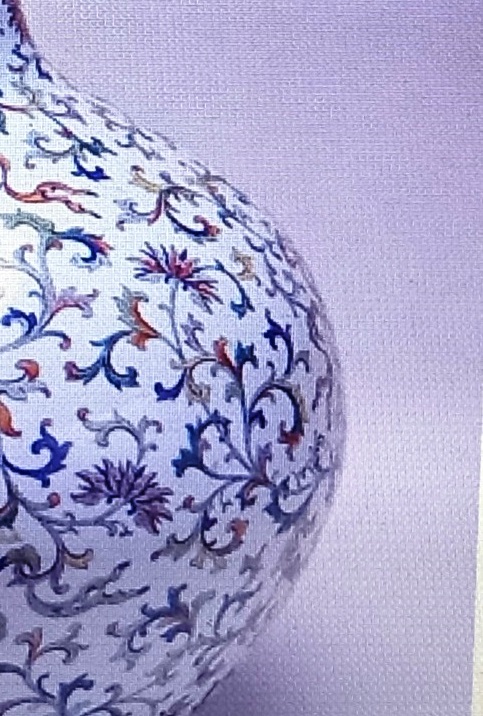

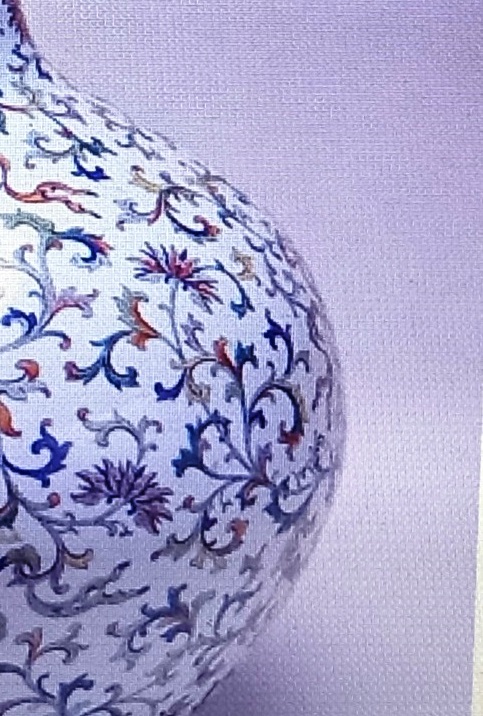

金屏風展以外にも岡田美術館の豊富な所蔵品が常設展示されていて、見ごたえありました。特に

中国の陶磁器。全館撮影禁止だったので紹介できないのですが、

乾隆帝の時期に焼かれた「豆彩」という彩色技法の磁器が美しかった!

白地に細かく紋様を描き込んであり、それを

クッキリ見せるため模様を青で縁取っているのです。

(美術館HP写真から一部お借りしました)

花瓶の白い表面に模様がくっきりと浮きあがって見飽きません。

清朝最盛期ですから逆輸入で日本やヨーロッパの焼物技術の影響を受けているそうです。

金屏風展は6月2日まで。五月下旬に訪ねれば箱根の紫陽花も楽しめます。

(ぜったい混んでます(^^;))

展覧会ルポ | 11:49 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,01,31, Wednesday

東京国立博物館

東京国立博物館の正面階段のお正月展示

この踊り場は半沢直樹ドラマで、銀行に金融庁が押しかけてくる場面でさかんに登場しました。

一月には毎年、東京国立博物館で

長谷川等伯の「

松林図屏風」の展示があります。

一月に行ってみるのは初めてでした。

国宝中の国宝だと思うこの屏風。

久しぶりの再会。さすがの貫禄。

等伯が描きたかったのは木立の中央に横たわるモヤ。

自分の心象風景を描いた日本では最初の画家だとぼかし屋は思うのであります(^^;)

一月にふさわしい着物の展示も。

江戸時代の夜着。分厚い掛け布団です。解説によれば「夜着は普通友禅染だが、これは絞り染め」とのこと。当時の製品としては友禅染より高級品となります。

色々な絞り方が駆使されています。今なら打掛にしても超豪華なのに、これをお布団にしてしまう贅沢には驚きます。江戸時代は庶民に対して何度も奢侈禁止令が出されていますから、持ち主はおそらく商家で、娘の婚礼のために見えないところで贅をつくしたのでしょう。。

橘の木立を描いた小袖。橘は代表的な吉祥文様です。

主役は

刺繍と糊匹田による枝ですが、脇役として

友禅染で描かれた橘もありますよ。

橘と葉のブルーのところです。

細い細い

真糊の糸目がきれいでした。

展覧会ルポ | 11:50 PM

| comments (x) | trackback (x)

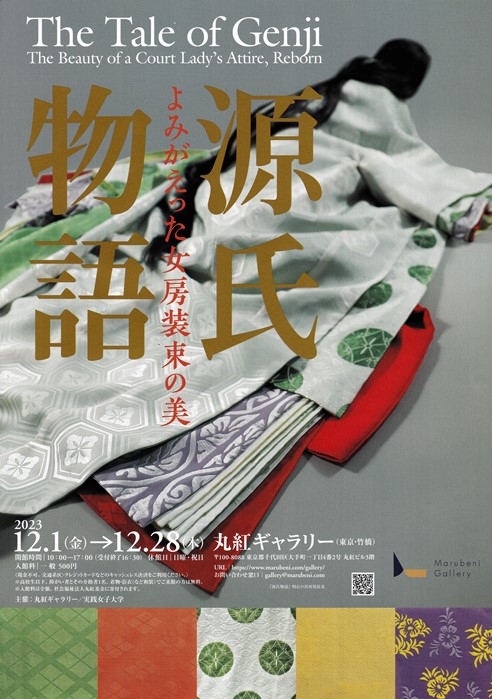

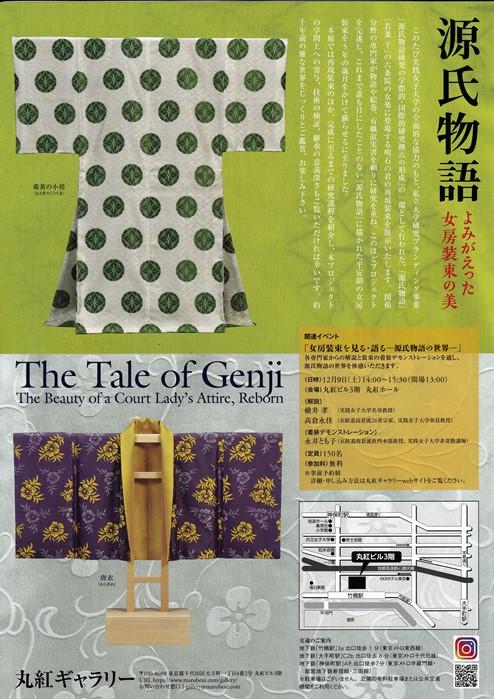

2023,12,19, Tuesday

ぼかし屋は都内、地下鉄東西線の沿線。同じく東西線の竹橋駅から徒歩1分の

丸紅ギャラリーにひとっ走り行ってまいりました。

「よみがえった女房装束の美 源氏物語」を見に。

源氏物語に描かれた十二単を

実践女子大のチームが五年がかりで復元したものの展示です。

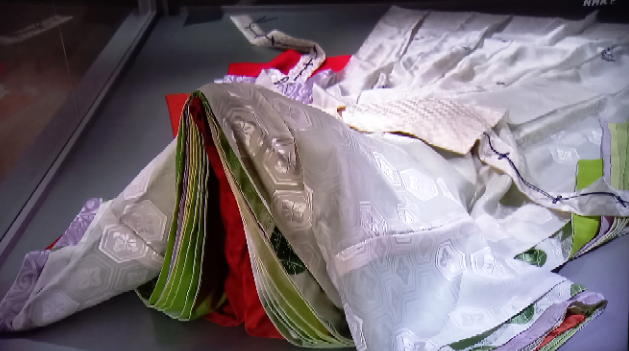

十二単は着装姿の呼び名ですが、復元は裳、唐衣、襲ね衣などパーツごとに精密に再現したそうです。

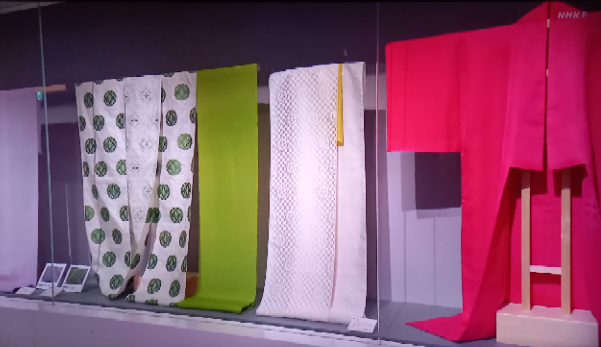

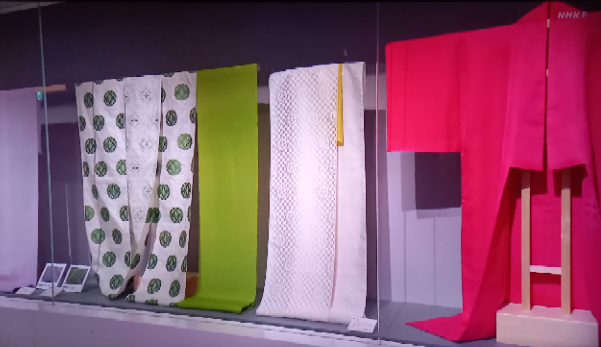

NHKのアートシーンでも紹介されていました。

(画像はアートシーンから)

現存する衣装には平安時代の物がないため、「誰も見たことのない衣装」を源氏物語の

明石の君を描いた部分から調査、再現したとのこと。大仕事です。

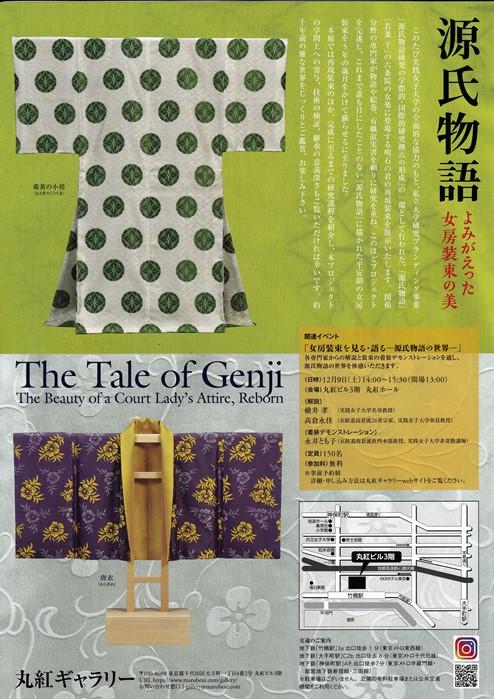

拝見してまず思ったのは

「柔らかそう」

例えば皇族の婚礼衣装やお雛様から受ける印象は、ゴワゴワした硬い衣装を複雑に着重ねたというもの。ところが復元衣装はどれも

フワッと柔らかそうな生地で、縫製も柔らかそうでした。一番硬いであろう上着でさえ柔らかそうな織りでした。

これなら何枚も重ねて着て生活しても大丈夫です。

会場の説明の中に、「平安時代の衣装と、江戸から現代までの衣装はかなり違う」「特に明治時代になると、西洋式に立ち姿が整って見えることが優先され、衣装を硬く張らせるようになった」とありました。なるほど。柔らかい衣装は立つと身体に沿ってタラリと流れてしまい見栄えがしないと考えられたのでしょう。

江戸時代以前の宮中では生活も儀式もすべて座って行われ、まして平安時代、源氏物語には「姫君方は立ち歩くことさえまれ」とありますよね。

(現代語訳しか読んでいません、悪しからず)

源氏物語の描写には紐や帯が登場せず、衣服は襲ねて(重ねて)羽織っていただけだそうです。正装する場合には裳を腰に付け、裳の紐部分が腰を締めただけのようです。

源氏物語の中には「窶れて薄い肩」などという表現がありますが、これまでは何となく明治以降の十二単や袿を念頭に着ている人の体型など分からないだろうと思っていましたが、

この復元衣なら肩が薄いことはよく分かることでしょう。

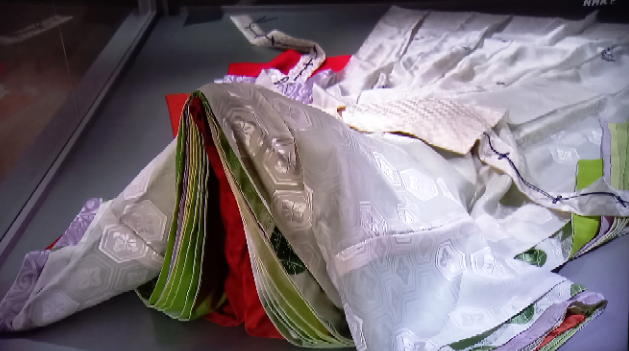

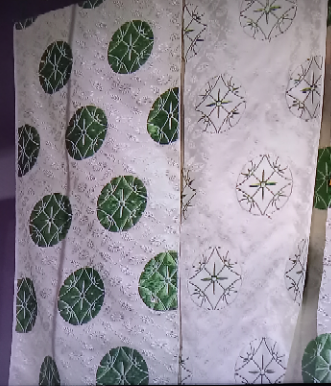

上着にあたる

袿(うちき)の再現。

二陪織物(ふたえおりもの)と呼ぶとても高度な織物だそうです。地紋を織り出した生地にさらに別の色糸で有職文様を浮き織りにすると説明がありました。実は今一つ技については理解できませんが、見るからにスゴイ技術で、しかも柔らかそう。

触ってみたいですね!!

(表を裏が両方見えるように展示されていました)

復元品の展示だけなので時間はかかりません。チョット見でもOKです。

平安時代の衣装が見られるのは今月末、

12月28日までです。

さて来年の大河ドラマは紫式部。十二単のオンパレードになりそう。

いったいどのような衣装、お化粧、室内照明が描かれるでしょうか。

以前の大河で平安末期の平清盛が主人公となった時、映像がかなり史実に迫っていて、身分ごとの衣装や油を燃やすだけの室内照明を表現していて楽しめました。

ただし視聴率は芳しくなかったと記憶しております。.残念ながら.「衣装が汚い、暗い」という理由で。

確かに映像は全体に暗く、若い清盛やその家族の衣装が擦り減っていたり、庶民に至っては襤褸をまとって登場してました。でもそれが本当だったろうと思います。

絹どころか麻の生地でも貴重で、いつも新しい状態で着ていられたのは、ごく一部の階層だけだったからです。照明もそう。性能のよい蝋燭や行燈はもっと後の発明だそうですよ。薄暗い中に再現衣装のような衣をふんわりまとった女性がいたら、神秘的だったでしょうね!

女性衣装の話から逸れますが、ドラマに登場するであろう調度品、古い型(幅が狭い)の屏風、御所車や輿、男性の普段着、特に天皇の衣服が楽しみです。

室町時代や江戸時代を舞台にしたドラマで登場する貴族男性はみな制服のように黒い衣冠束帯ばかりですからツマラナイ。

男性の普段着である直衣(のうし)も実は今の今のものより柔らかく着やすい衣装だったのかもしれないですね。

それにしても来年の大河ドラマの衣装関係の制作費は膨大なのでは?

コンピューターグラフィックスで着ているように見せる、のはやめていただきたいですね~~(^_^;)

展覧会ルポ | 10:13 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,10,02, Sunday

手描き友禅のお話ではないのですが、今回は

陶芸家、板谷波山の紹介です。

失礼ながら最近までまったく存じ上げない作家でした。

NHK日曜美術館のアートシーンで彼の展覧会が紹介され、初めて見る美しい色合いにビックリしたのでした。

この夏、東京の

出光美術館で開かれた展示には行けませんでしたが、ご縁あって九月、京都の

泉屋博古館で作品を観ることができました。

これほどの作家なのに知名度が高いとは言えず…。ぜひ皆さんに紹介したいと思います。

(写真は図録とアートシーンから)

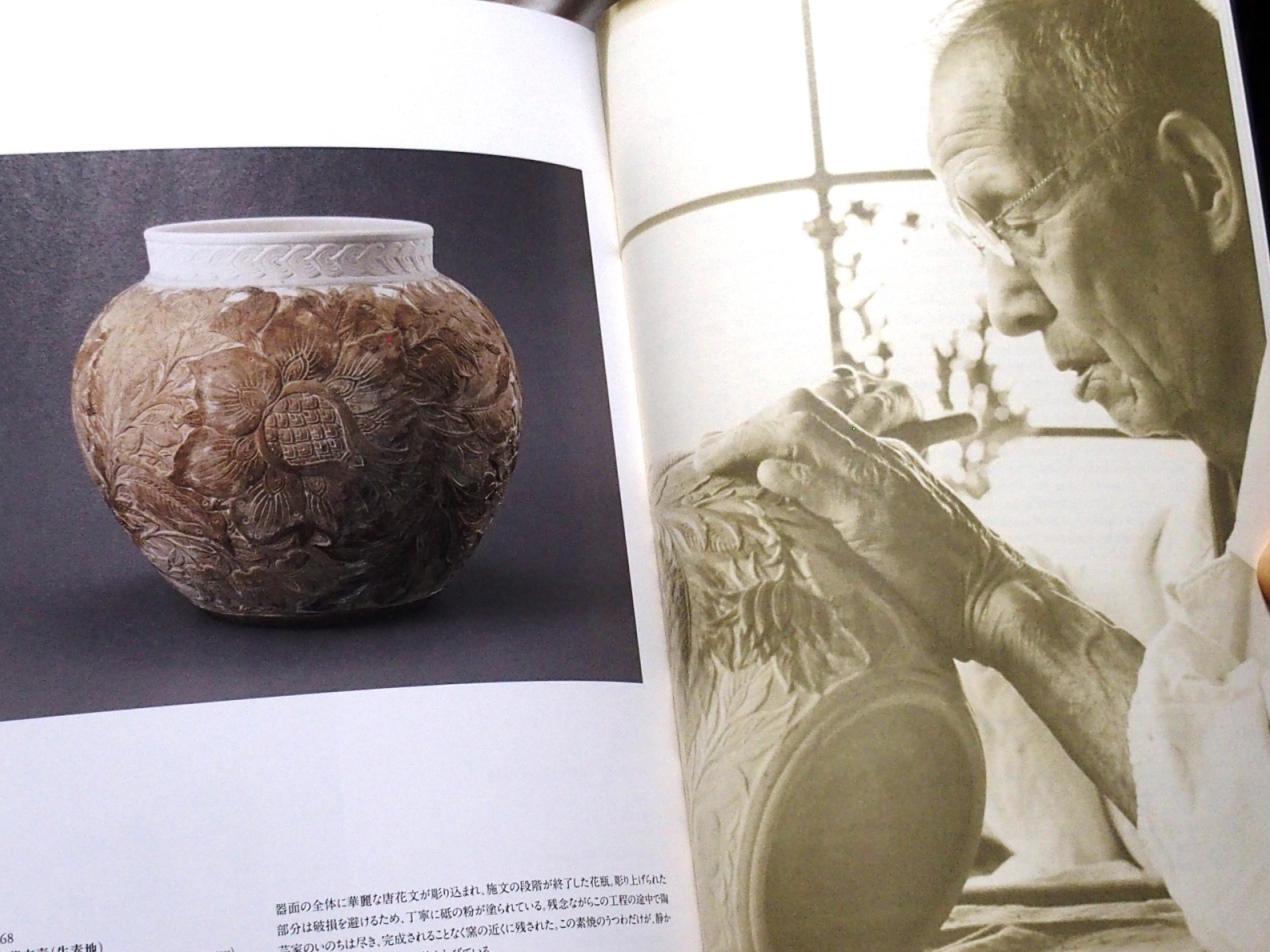

板谷波山

板谷波山(1872年~1963年)茨城県下館生まれ。

明治5年から昭和38年に

91歳で亡くなる直前まで作陶を続けた方だそうです。

写真の作業は形を作って

まだ焼いていない花瓶に紋様を彫り起こしているところ。左ページが彫り上げてこれから彩色する花瓶。

このように

彫りあがったらいったん焼き、彩色をして焼く。色も微妙な濃淡をつけるために何度も彩色と焼成を繰り返し、最後に仕上げの釉薬を塗って焼き上げる。

これが波山の一番の特長だそうです。

唐花文の花瓶

紋様を粘土地の花瓶に彫り付けることを

肉薄彫と呼ぶそうです。

なるほど花弁の微妙な色の変化は、塗っては焼きの繰り返しから生まれるのでしょうね。

こちらは構図と色調の素晴らしさに

頭が下がるばかりだった作品。

平面に書いてもバランスが難しい竹笹を全面に描いています。幾何学的になることなく、

笹は自由にノビノビを葉を伸ばしていてスキがありません。

葉の色調は一枚一枚違っていて前記の「何度も繰り返し…」の波山の手仕事ぶりが伝わります。全体の青磁色も上品で、近代工芸から国宝が指定されるなら、

私が選んでよいならコレ!と思ったことでした。

同じ技法の紫陽花の花瓶。肉薄彫りが良く見えています。

紫陽花好きのぼかし屋としては!お手本、お手本です。

波山のもう一つの特長が柔らかいマットな仕上がりになる釉薬の工夫。

葆光彩磁(ほこうさいじ)と呼ぶそうです。

このように

模様をベール越しに見るような柔らかい色調になります。

こちらは花の文様部分は優しい彩色で、一方で地色の青はくっきり鮮やか。

写真では分かり難いのが惜しいほど美しい緑がかった青でした。

本物を観る機会があって幸運でした。

10/23まで京都の泉屋博古館にて。

https://sen-oku.or.jp/program/2022_itayahazan/

茨城県筑西市の板谷波山記念館

https://www.itayahazan.jp/

履歴の要約

1872年茨城県下館生まれ。

美術工芸に親しむ家庭環境から

東京美術学校、美術教師として

金沢に赴任するなど、行く先々で精力的に彫刻、絵画、工芸全般を吸収して自身の作風を追及し続けたとのこと。

31歳で東京

田端に窯を開き本格的に作陶生活に入り、生活のために妥協した作品を売ることはせず、貧困に耐えて今日展示されるような作品群を作り上げた。

作品の評価を得て後半生は生活も安定。文化勲章を受章するなど社会的名誉も得てなお作陶中心の生活は変わることがなかった。

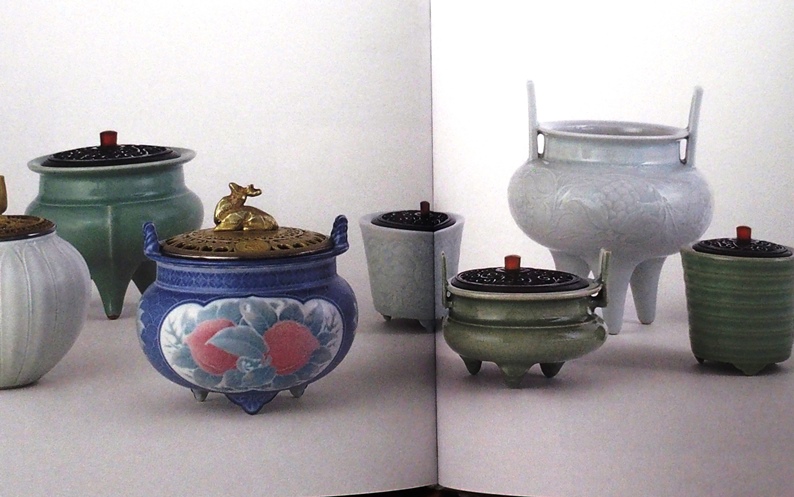

作陶の幅は広く、代表作以外にも茶碗、水差し、香炉なども。

渋い天目茶碗

渋い天目茶碗も見事でした。

華やかな優しい色合いの花瓶の数々、青磁白磁などなど。これほど幅広い技術をもつ陶芸家は他に思い当りません。彫刻から絵画までこなしたミケランジェロを思い出しました。

展覧会ルポ | 01:37 AM

| comments (x) | trackback (x)

2022,07,17, Sunday

都心のまん真ん中、地下鉄東西線の

竹橋駅3a出口すぐの商社、

丸紅ビルの3階に美術ギャラリーがあります。コレクションは主に江戸時代の貴重な着物たち。

竹橋駅ホームの案内。左端上にボッティチェリ。すごい所蔵品ですね!

この丸紅ギャラリーで6月から所蔵着物を紹介する展示が行われています。行ってきました。

ビジネス街の商社ビルなので一瞬入っていいのかな?という感じでしたが、3階へ直通エレベーターがあり助かりました(^^;)

1858年創業の丸紅は大阪京都で呉服を商っておられたとか。技術的に大変優れた着物のコレクションでした。

お勧めのいの一番はこちら。(写真は図録より)

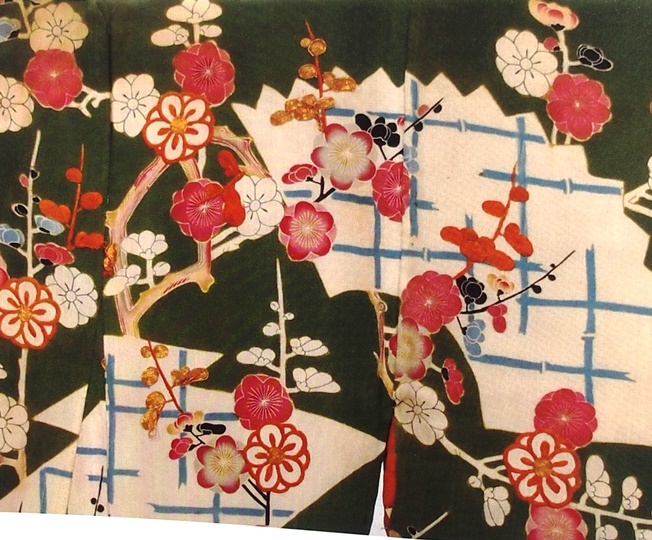

染分 綸子地 松皮菱 梅樹模様 振袖

染分 綸子地 松皮菱 梅樹模様 振袖

意味は→

綸子の生地に

松皮菱の形を赤青を染め分け、白地には梅の木を配した模様の振袖。

解説によれば

赤は紅、青は藍。大きな松皮菱の中は

鹿の子絞りです。

本物を見ますと鹿の子絞り独特の角(布を摘まんで糸で絞った跡)が今もツンツンしていました。

絞り染めでこのように広く白地(紅や藍の染料に漬からない部分)を残せるというのは大変な技術です。梅の花だけは色を入れた絞りで枝や蕾は刺繍です。

江戸時代1700年代前期の作だそうです。贅沢な一品ですね。

濃緑 縮緬地 梅樹滝模様 小袖

濃緑 縮緬地 梅樹滝模様 小袖

江戸時代1700年代前期の作。

1600年代終わり頃に完成したといわれている友禅染の技術。その初期のお手本のような小袖ですね。

線描きした糊で防染し花びらを濃淡染め分けしています。

梅のシルエットや扇の形、滝も糊防染。防染していないところに刷毛で濃い緑を引き染めしています。

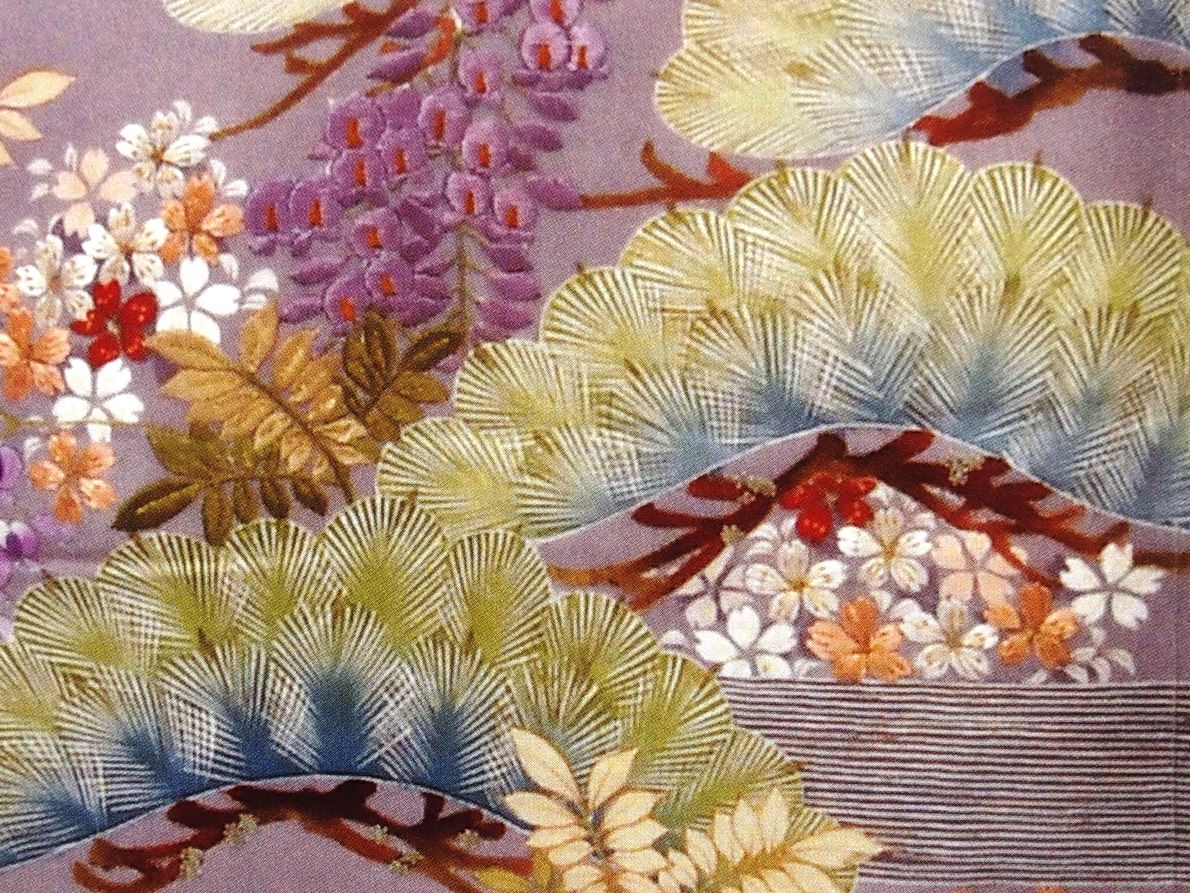

納戸 縮緬地 秋草蝶模様 振袖

納戸 縮緬地 秋草蝶模様 振袖

こちらは同じ1700年代でも後期の作。とても粋な柄行きです。

線描きした糊(

糸目糊)で白い線が紺色に浮き上がっています。

線で秋草の流れを作っています。白抜きのままの花も多く、くどくど色を付けない大人っぽい振袖ですね。

もう一つ白抜きを多用した作がこちら。

鼠縮緬地石橋模様振袖

鼠縮緬地石橋模様振袖

こちらの色の部分は刺繍ですが、牡丹のほとんど、流水すべてが

糊防染での白地残し(白抜き)で表現しています。

最後はこちら。

藤鼠縮緬地流水草木風景模様振袖

藤鼠縮緬地流水草木風景模様振袖

解説に1937年京友禅の名工、中川華邨の作とあります。

今の京友禅は艶やかな色合いを塗り切る(舞妓さんの着物のように)ことが多いようですが、戦前のこの作品は中間色に濃淡ぼかしを多用した

糸目友禅です。素晴らしい!!

こんな美しい糸目の松の表現は見た事がありませんでした。お手本にしなければ。

この展示は8月1日まで。駅近でなおかつ!

大手町の大規模ワクチン接種会場のすぐ近くです。

展覧会ルポ | 05:18 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,02,28, Monday

フェルメールはオランダが貿易国として一番華やかだった時代、17世紀の画家です。日本で言えば徳川家光のころ。長崎に出島ができて鎖国の日本がヨーロッパの国として唯一通商を続けた時期です。同時期のレンブラントほどの知名度はありませんが、

一番有名な「真珠の耳飾の少女」(青いターバンの少女)ならご存じの方も多いのでは?

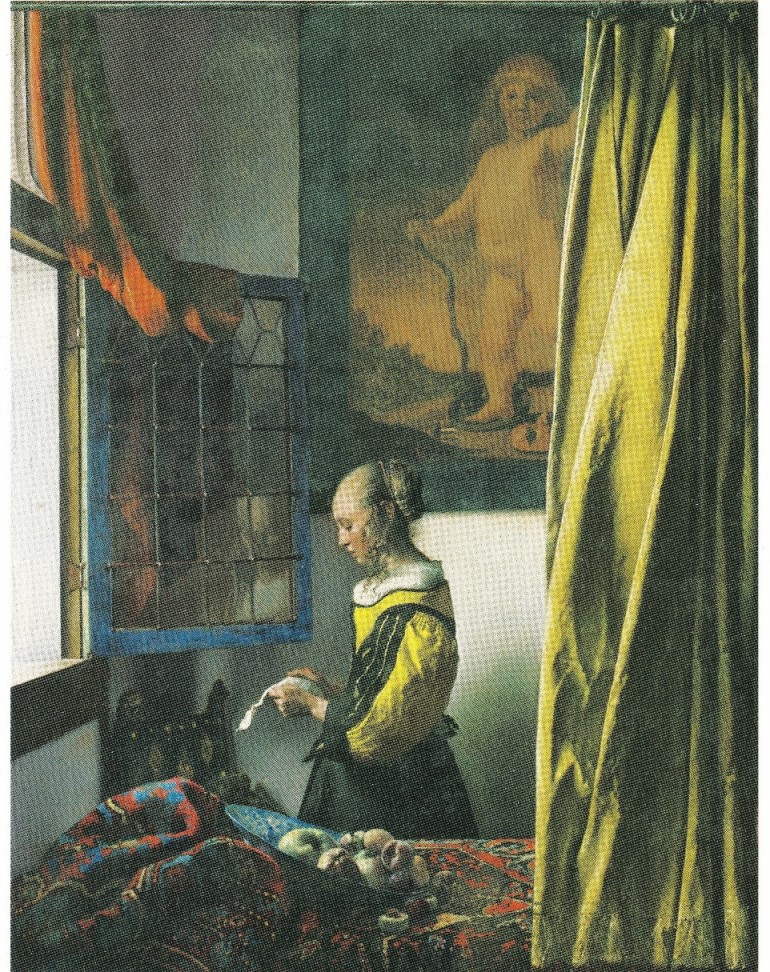

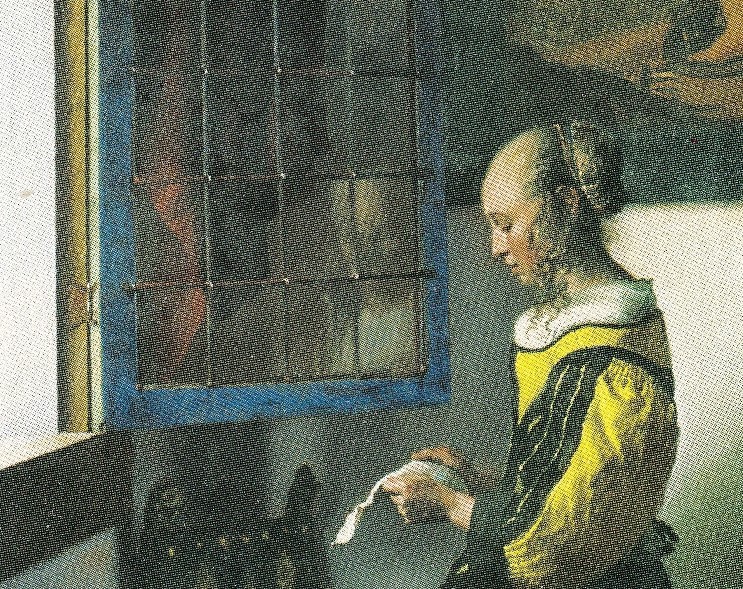

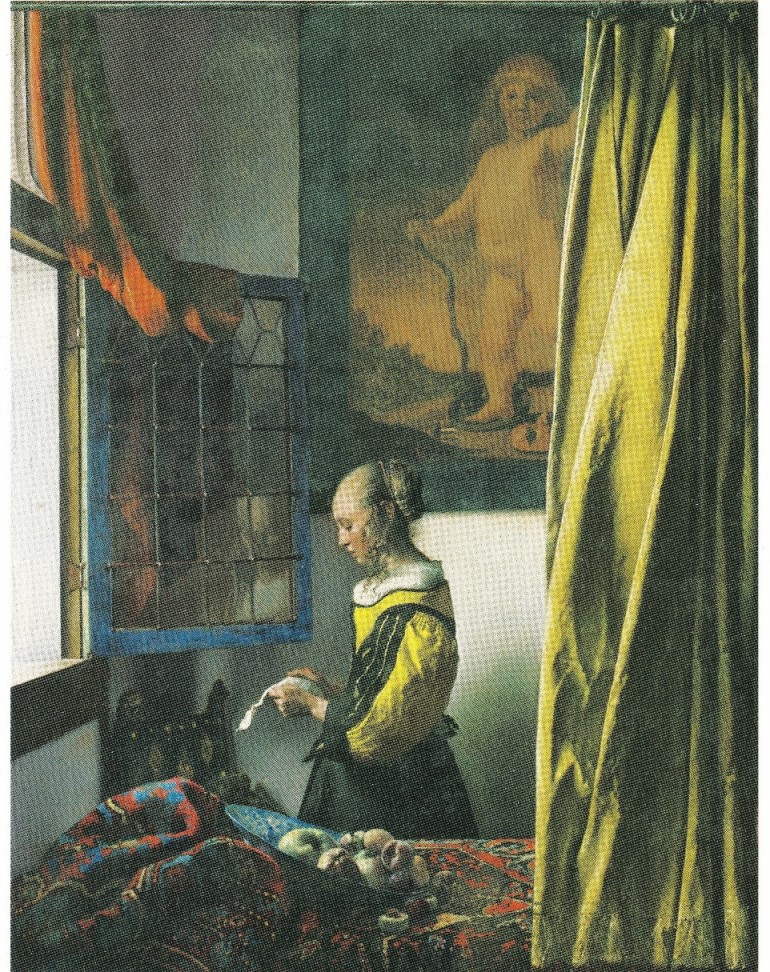

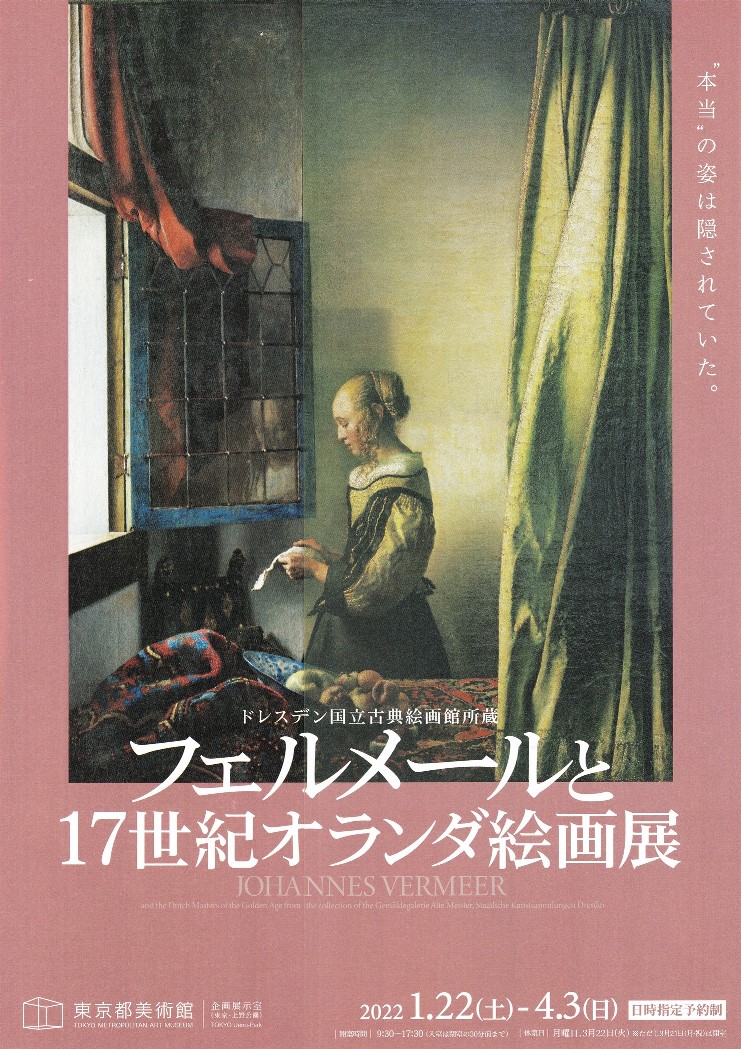

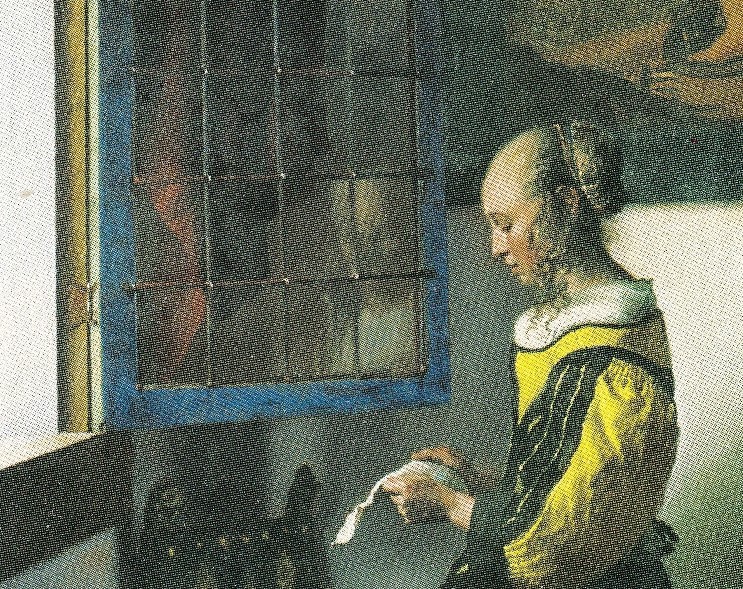

実はぼかし屋イチ推しの絵がフェルメールのこの絵。(写真は展覧会チラシと絵葉書から)

窓辺で手紙を読む女 所蔵:ドレスデン国立古典絵画館

窓辺で手紙を読む女 所蔵:ドレスデン国立古典絵画館

昔々まだ高校生だった時に都内の展覧会に展示され惚れ込んで以来です。ドレスデンは遠く、再度見られるとは思っていませんでしたが、

何と絵の方が上野に来てくれたのです。

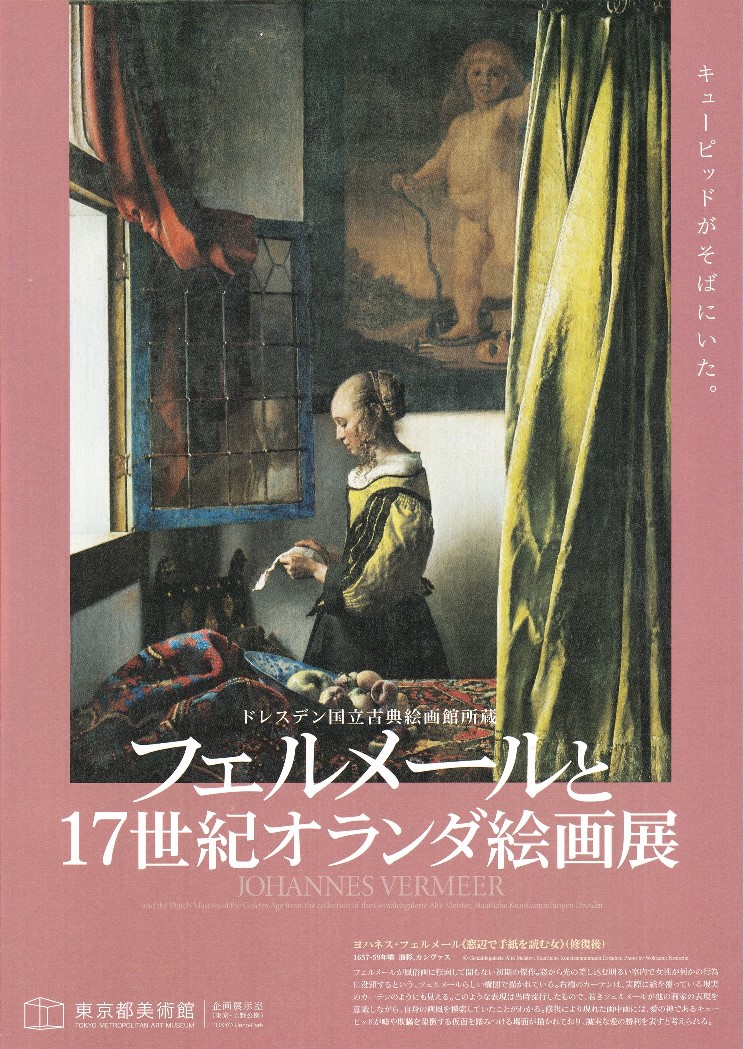

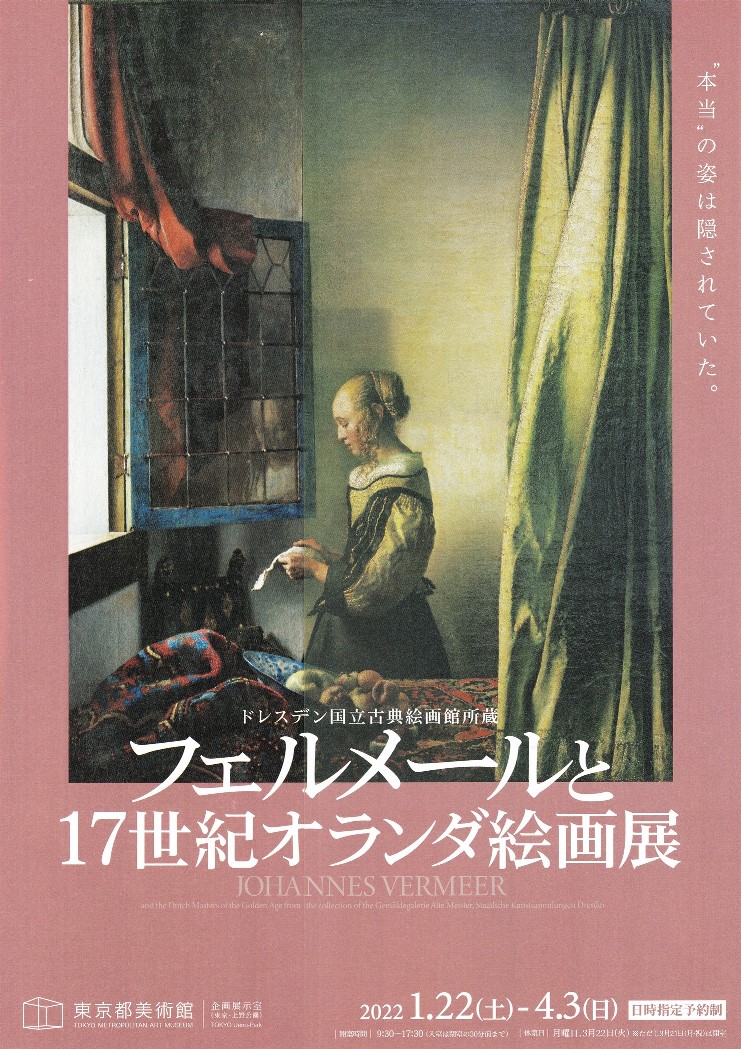

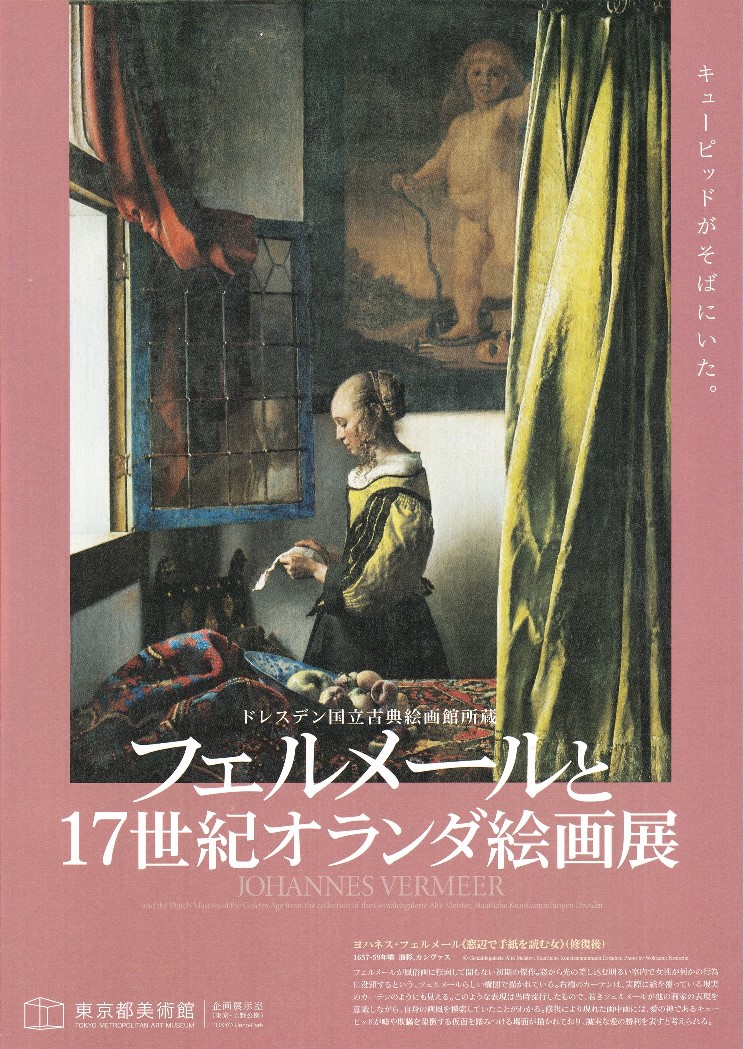

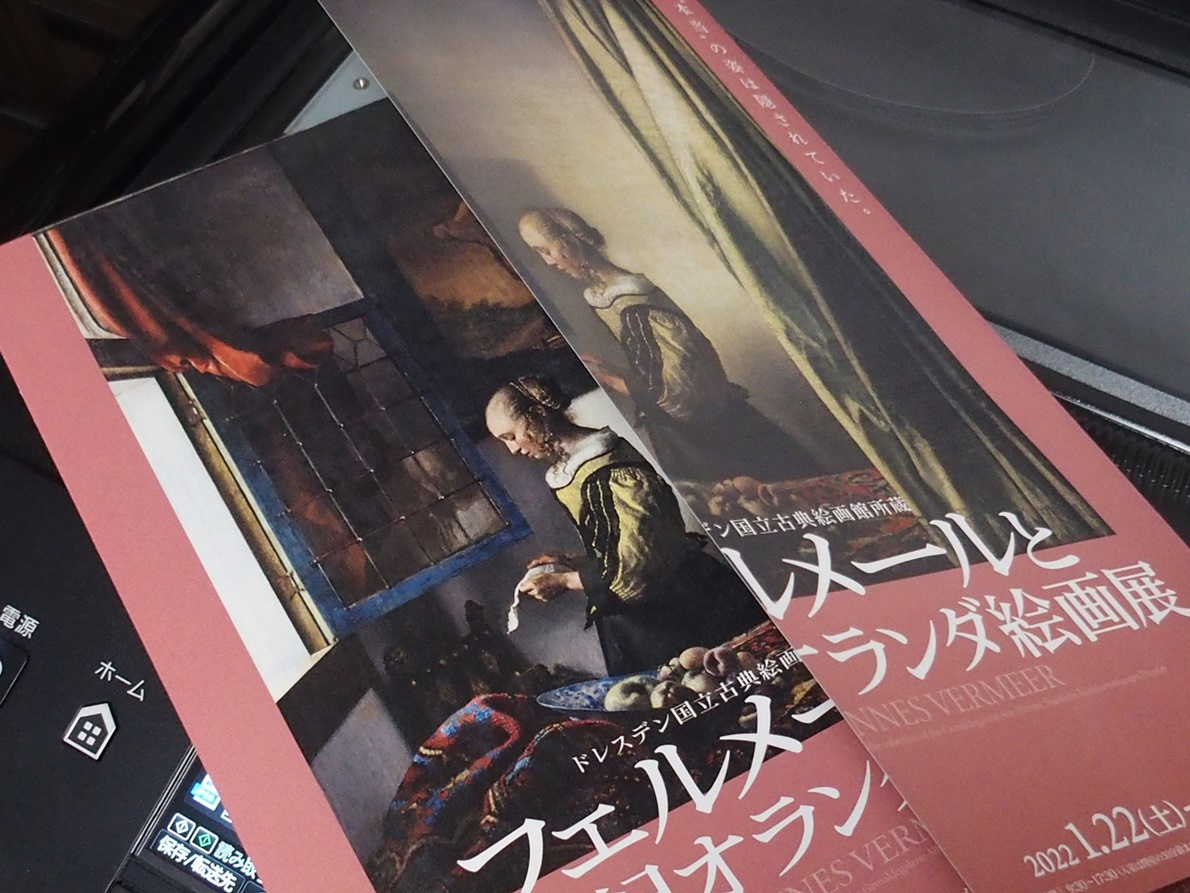

「フェルメールと17世紀オランダ絵画展」

「フェルメールと17世紀オランダ絵画展」

4/3まで。上野の東京都美術館にて。

この展覧会チラシは工夫されていて

このように表紙の絵の右半分が入れ替わるように印刷されていて、

入れ替えると絵の右上にある絵、壁にかかったキューピッドの絵が消えるのです。女性の後ろはモスグリーンの薄明るい色合いで無地。(それはそれで実に美しい空間でしたが)

長い間、フェルメールの作品として親しまれてきたのはこの状態の方。ですから嬉しい配慮です。キューピッドは絵を修復した結果、現れたのです。

誰が何故キューピッドを消したかは諸説あり分からないそうです。

ぼかし屋の勝手な想像では→ 持ち主が厳格なキリスト教徒だった時期に「愛のキューピッド」を嫌って消した、です(^^;)

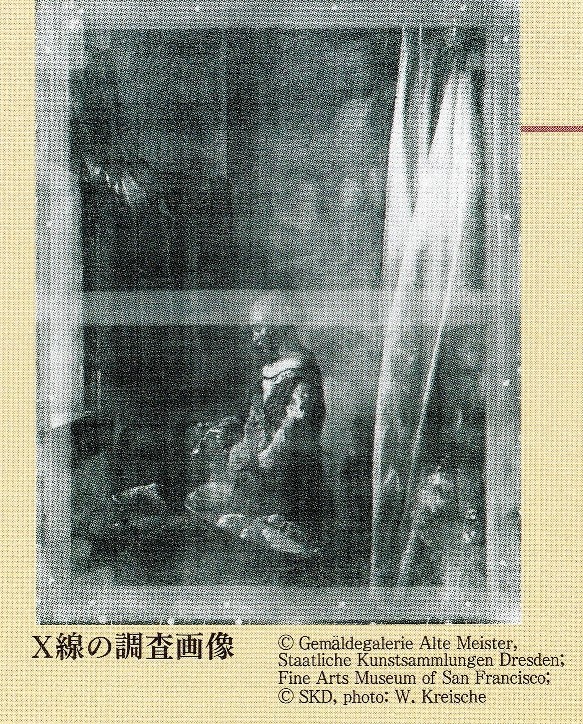

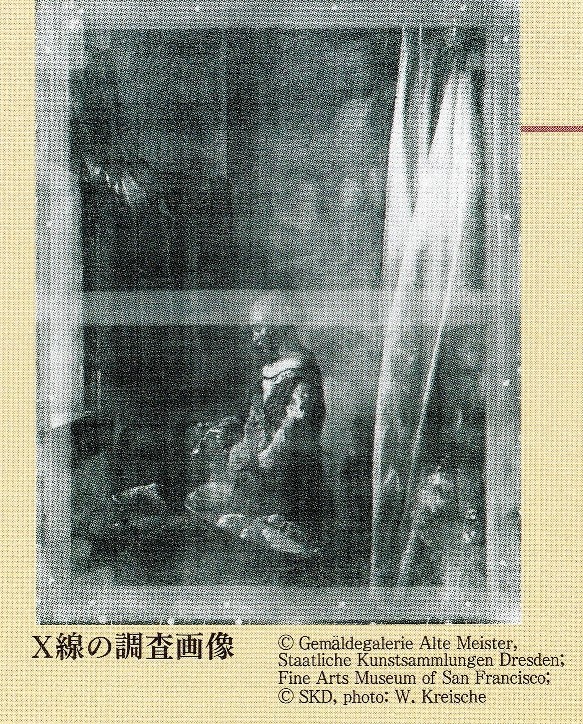

展覧会の解説を要約しますと、無地の壁にはもともとキューピッドが描かれていることは

以前からレントゲン撮影で分かっていました。

でもそれはフェルメール自身によって塗り潰されたと考えられてきました。であれば無地の壁はフェルメールの制作の一部です。

ところが

最新の技術によって絵具の経過年数が分かり、塗りつぶしの絵具は

フェルメールの没後何十年も経ってから塗られたことが分かったそうなのです。すると壁にはキューピッドがいることが彼の意思。

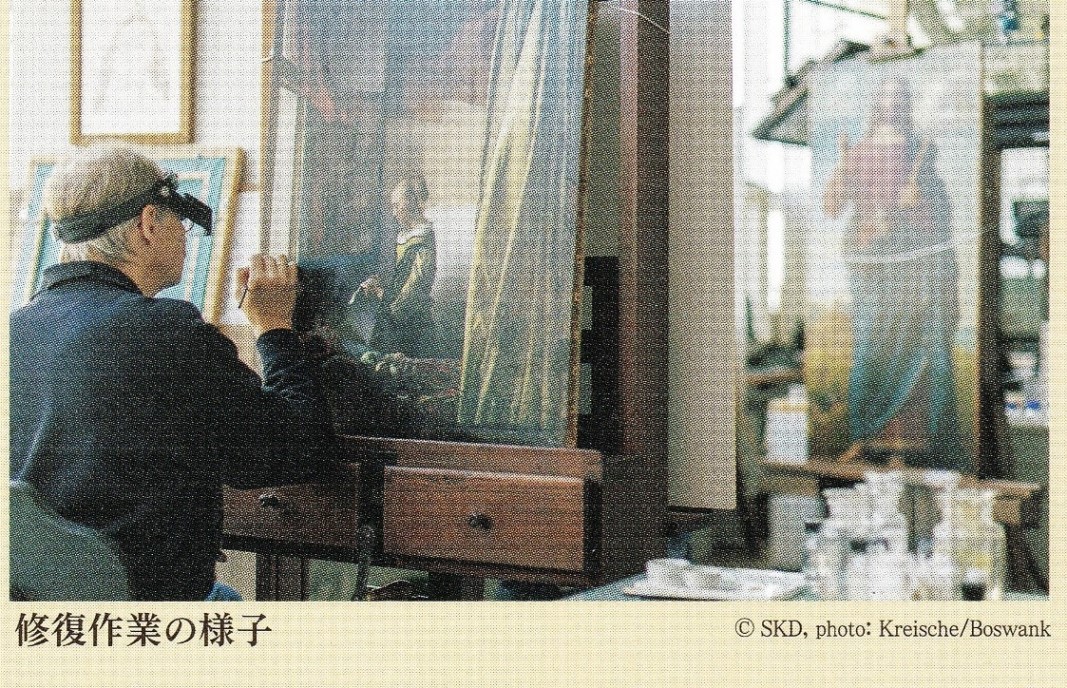

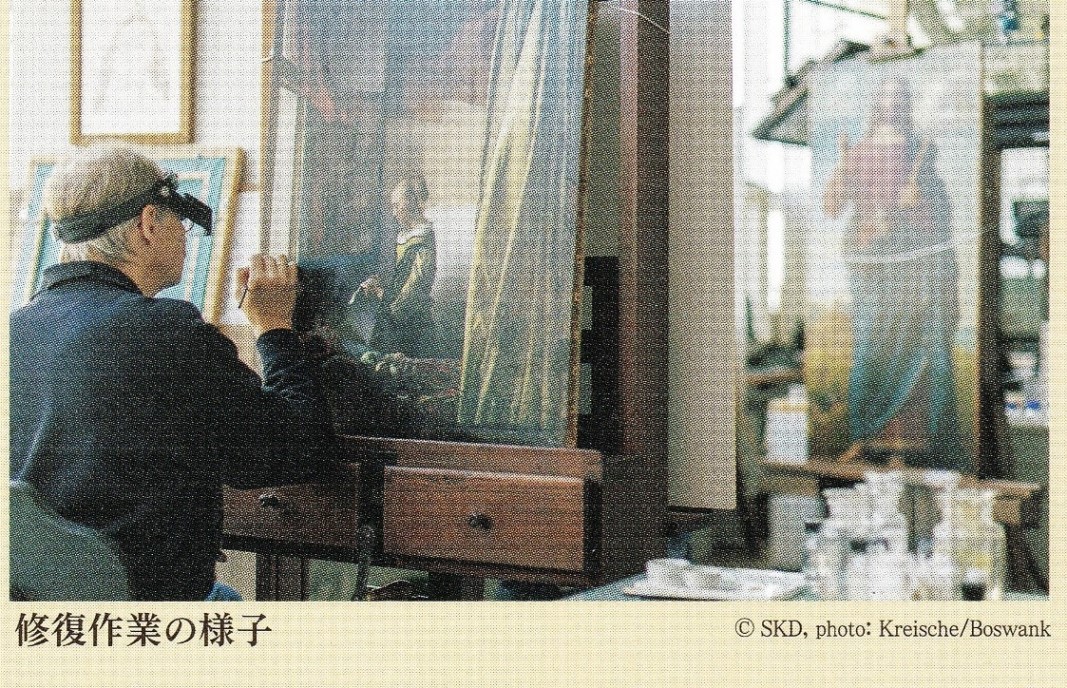

そこでキューピッドを

覆っていた絵具を少しずつ取り除き、フェルメールが描いた状態へ修復したのだそうです。

汚れも落とした結果、キューピッドが現れただけでなく、窓からの光はより明るく、女性の姿も背景の壁も明るく浮かび上がったのでした。

東京都美術館に飾られた絵はモスグリーンの色調の中に青、赤、緑、黄が落ち着いた色合いで溶け込み、光の中に手紙を読む女性がいました。女性の服のシワ、後れ毛に光が反射して深みを出していました。

キューピッドの絵が飾られた室内の描写は

手紙がラブレターであることを暗示しているそうです。フェルメールの作品の中では大型で、近くで鑑賞できたのでオリジナルならではの細やかな筆使いと色合いを見ることができます。

まだ会期がありますがコロナ感染防止のため入場は予約制です。これからお出かけの方は上野公園の桜が見られそうですね。

展覧会ルポ | 11:08 PM

| comments (x) | trackback (x)