2024,06,29, Saturday

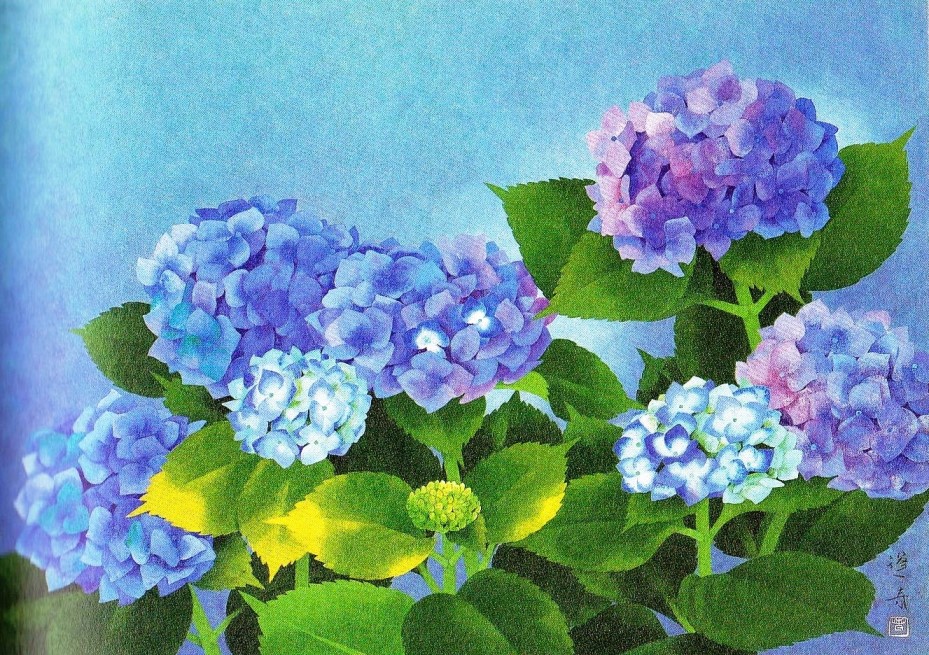

紫陽花の季節六月が過ぎゆきます。

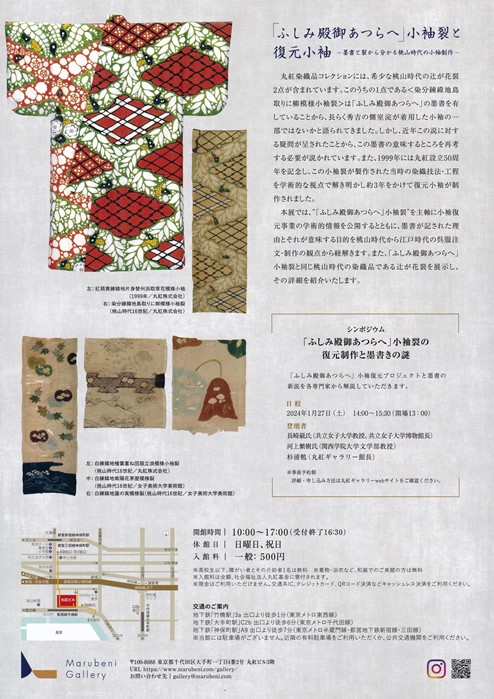

ぼかし屋の手描き友禅の作品

ぼかし屋の手描き友禅の作品に描いた

紫陽花です。

雨と紫陽花の表現ですが、もっともっとモヤッと湿った感じ、霧雨、小雨の感じを出したいのですが、なかなか難しいです…(^_^;)

こちらは手持ちのお皿。

鳴海製陶の古いお皿で普段使いして食洗器に入れてしまっている(ゴメンナサイ)にも関わらず今も光沢があって綺麗です。丈夫!

久しぶりに訪れた立教大学の構内から紫陽花ショット。

レンガ色を背にすると何色でも映えますね。

最後はぼかし屋宅からの一枚。

例年になく濃い青紫の大玉が咲きました!

江戸川区の西葛西。古い団地なので緑がたくさん沢山!恵まれております。ディズニーランドと同じく元々は東京湾でした。埋め立てて半世紀近くなりますと木々も大木になるわけです。

季節の便り | 07:31 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,12,30, Saturday

まるで糸目友禅「冬あじさい」

初夏の花、あじさいにも冬があると知りました。

我がベランダのあじさいの鉢が綺麗に紅葉した、正しくは

綺麗に冬枯れしたのです。

赤い部分が

赤ワインの赤、ロゼワインのようなピンク色で、それが緑の部分と調和していて驚きました。これほど美しく色付いたのは初めてだと思います。

葉脈がまるで糸目糊の跡のよう。糸目友禅ですね。

きれいにぼかし染め出来ています(*’▽’)

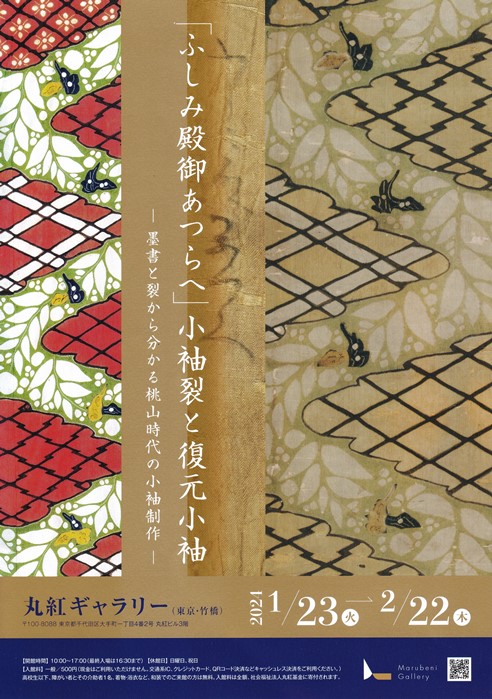

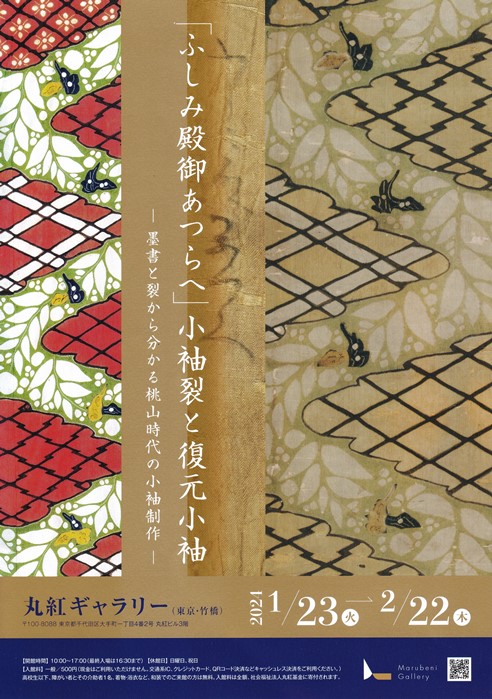

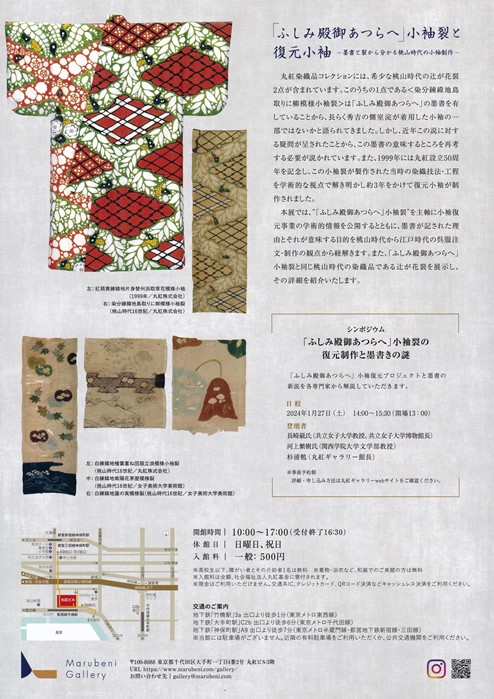

前回紹介した丸紅ギャラリーで来月は

桃山時代の辻が花染めの小袖裂と復元小袖が展示されます。

右側が退色した裂。左側が復元小袖の色だそうです。

400年の年月で赤は黄色を通り越して、ほとんどベージュになってしまうのですね。

復元の艶やかさと共に見てみたいものです。

冬枯れたあじさいの赤色、400年前の赤…

赤は基本の色目ですね!

季節の便り | 04:54 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,09,09, Saturday

菊の訪問着、重陽の節句

天気予報によれば…まだまだ暑い日が続くようですが、今日はもう

9月9日。

菊の節句です。3月の桃の節句と違い今の日本ではほぼ忘れられていますが、

重陽の節句という長寿の祈願するお祝いだそうです。

私もテレビでしか見た事がありませんが、綿を菊花の上に載せて菊の水分を吸わせ、それを口にすると長生きできるとのこと。

NHK「京都人の密かな愉しみ」から

そういえばこのお祝い、源氏物語の中に出てきた気がしますね(^_^;)

菊の節句にちなみ

ぼかし屋作品の中から

菊の模様の訪問着を紹介します。

着た時の様子が分かりやすい姉様畳みにしてあります。(姉様人形に似た形に畳むからこう呼んでおります)

大輪菊を図案化して

花弁が舞い踊るイメージにしました。

そして花弁と一緒に

鳳凰が舞う感じで

妖精のような小さな鳳凰を、あちこちに。

鳳凰は永遠の命の象徴なので菊と合わせることにしたのですが、着た時に大仰でなく、「よく見たら鳳凰なのね」というくらいの柄の重さにしました。

写実的な大輪菊や菊紋のような小菊ですと季節感が強くなりますが、秋以外でも着やすいようにちょっと変わった菊柄にしてみた訪問着です。

季節の便り | 11:25 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,08,20, Sunday

着物姿で働くカッコイイ女性からの提言

先月以来、八月のお盆を過ぎても

熱夏、熱暑が続きますね。ぼかし屋が子供の頃は30度を超すと「さすがに真夏だね」でしたが、東京は37度が珍しくなくなりました。

冬、霜が降りず雪も降らなくなった事、世界各国の山火事などのニュースと合わますと、温暖化しているのは間違いなく…どうすればいいのか…

先月

7月16日 TBSテレビの番組、サンデーモーニングにて

法政大学の前総長、

田中優子名誉教授がこの点で発言しておられました。

実は田中優子さんはとっても素敵な方で!いつも着物姿。

総長のお仕事もテレビの出演も、季節の着物を着こなしていらっしゃいます。

(テレビ画像から)

夏の薄物の着物とお見受けします。帯の色合いも着物と合いおしゃれ(*^-^*)

話題を戻しますと…

地球温暖化、異常気象へ対処する意識、

温暖化は私たち自身に責任があるという意識、

それが

日本は世界各国に比べ低いという番組データに対して。

田中優子さんのお話の

主旨は→

地球温暖化は

もうギリギリのところまで来てしまった。

特に日本で対策が進まないのは、国として、政治家の認識自体が経済優先、経済活性化優先になっているから。

長年経済優先してきたが、その結果、潤ったのは一部の人、一部の大企業だけという世の中になってしまっている。

ここはひとつ皆で認識を変えて、経済云々よりも

温暖化対策に本腰をいれる政府、政治家を私たちが選挙の時に選ぶという意識を持たなければいけない。温暖化は私たち全員の問題なのだから。

地味ですが、重要なご指摘だと思いました。

経済のためと言われると、それが第一のように

ツイ思うわけですが、「これ以上温暖化が進んだら?」と考えると優先順位は変わってきます。すでに東京のほとんどは

冷房の電源を失ったら人類は住めない土地になっていますので。

大地震がきたら停電…しますよね東京…(>_<)

温暖化対策、日本に豊富にある地熱の発電はじめとする再生可能エネルギーの利用に本腰をいれる

政治家を、私たちが選び育てていかなくては!

適切な人がいなくても、少なくともその方向に賛同する人を選ばなくては、変化の始まりようがないから。

一歩も外に出られない

熱波の午後に書いたブログでした。

季節の便り | 07:30 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,02,10, Friday

今年の冬は大変寒い日が多いですね。

ぼかし屋のあります東京都江戸川区の西葛西は東京湾に面した位置です。あと二駅ほどで東京ディズニーランドですから東京湾に面した、都内でも温暖な位置です。

ですが、今年は寒い!

先日あまりの寒さに珍しい現象がありました。

団地の木々が何だか

光っているような気がして…

ベランダからよく見ると

枝についた雨粒が凍っているのです。

まるで枝が水晶ネックレスで飾られているかのよう。

長年ここに住んでおりますが、これは

初めての光景でした。

雨が降り、零度以下で水滴が凍り、そこに薄日が差してきて氷が光って見えたようなのです。

光と温度の加減で、わずか20分ほどの眺めでした。

自然現象をこのような所で楽しめるとは、樹木の多い古い団地は捨てたものではないですね。

これも樹氷には違いない(*’▽’)と感激したのでした。

季節の便り | 06:33 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,09,10, Saturday

東京手描き友禅 ぼかし屋の大輪の菊

九月九日は「

重陽の節句」

長寿を願う

菊の節句です。

子供の成長を願う

桃の節句(三月三日)や

菖蒲のお節句(五月五日)と比べると華やぎに欠けるせいか現在では知名度が低くて残念です。

平安の昔から菊に綿を載せ、花露を吸わせて菊の精を頂戴する儀式が行われたそうです。

一本立ちする

大輪の菊は中国伝来で万葉の昔は日本に無かったとのこと。唐から届いた新しい花だったので、平安朝の人々はよけい有難味を感じたのかもしれないですね。

菊の花弁は美味ではないのにお酒にいれて飲んだり、お浸しにして花弁そのものを食べたりするのは、重陽のお祝いの流れかもしれないですね。

何となく縁起がよさそうな気がしますから。

ぼかし屋の菊、花と花がそれぞれ

渦を巻くように花びらを躍らせてみました。

大輪の菊の花はこんもり盛り上がっているだけでなく、花びらに渦巻きの流れがあるので、単に放射線状に花びらを配置するのではなく、花びらに演技させ色々な流れを作れます。

描く者にとっては面白い材料です。

面白い大輪の菊の描き方といえば何といってもお手本はこちら。

葛飾北斎、北斎漫画より

色々描かれた中で中段右端の大輪の菊。

渦巻き菊のお手本ですね!(^^)!

北斎漫画は絵のお手本。実際の菊より渦を強調して「

ほらこんな風にすると面白いよ」と北斎先生が言っておられるみたいですね。

江戸時代は菊の園芸がさかん。交配で様々な形、色の菊が発達したそうですよ。

こちらはガラス工芸、

ルネ・ラリックの作品(1900年頃)

胸元や髪用の

小さい飾りですが、枠の中でも菊が

ノビノビと花びらを伸ばしている自由な感じ、それに色彩、

現実の菊の色合いに囚われない青磁色が美しいです。見習わなければ!!

季節の便り | 09:47 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,06,09, Thursday

東京手描き友禅の着物は模様のモチーフが自由なのが特長です。

組合の方々には江戸風景を得意とする方や猫を組み入れた模様に取り組んでいる方もいらっしゃいます。花の模様は一般的なので誰しも描くのですが、ぼかし屋は花の中では着物模様にあまり使われない紫陽花を染めるのが持ち味だと思っております。

ベランダの鉢植えの紫陽花。今年は

絶妙な色合いの一輪ありました。

青から紫、ピンクへ。緑と黄もありますね。

色の移ろいというのはこういう事なのでしょうね。

友禅で、どう染めようと自然には勝てません…

ぼかし屋の紫陽花の訪問着。試着の様子。襟から胸、袖へと色を少しずつ変えながら染めました。

今年は葉に見事な斑が入っている紫陽花に出会いました。

斑入りトキワアジサイ

斑入りトキワアジサイ

さほど遠くないのに初めての見学となった京成バラ園にて。

バラ園の奥に池があり紫陽花がたくさん植えられた一角があり、

白、緑、黄色の斑がくっきり入ったこの紫陽花が見頃だったのです。

このような美しい斑入りの葉を主人公にした紫陽花の着物も、自然に勝てないとめげずに染めてみなくちゃ!と思ったことでした。ただし紫陽花は季節性が強いのでお客様の着物にはなりにくく、どうしても展示作品用となりますが(^^;)

京成バラ園ではで見たバラの数々については是非次回に。

季節の便り | 05:31 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,04,22, Friday

先週機会があって

比叡山へ登り、

市バスに乗ってですが、初めて

延暦寺を見学しました。

京都市街から小一時間、傾斜のきつい道路で眺望は素晴らしかったですよ。

手前は琵琶湖。大津市を見下ろしています。

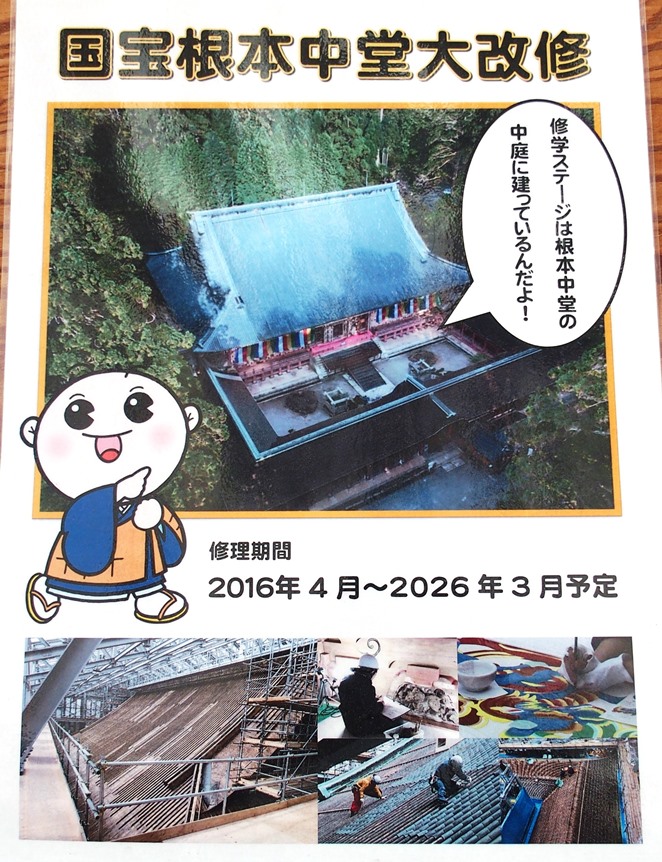

さて、まずは壮麗な

根本中堂へお参りと思ったら!!

その位置は

巨大な建物で覆われていました。

改修工事をしていると聞いてはいたものの、このような本格的な工事中とは知らなかったのでした、お恥ずかしい。

延暦寺ホームページによれば大屋根の葺き替えを含む大工事。

よく考えれば100年に一度と言われるような大工事に遭遇したのは幸運でした。

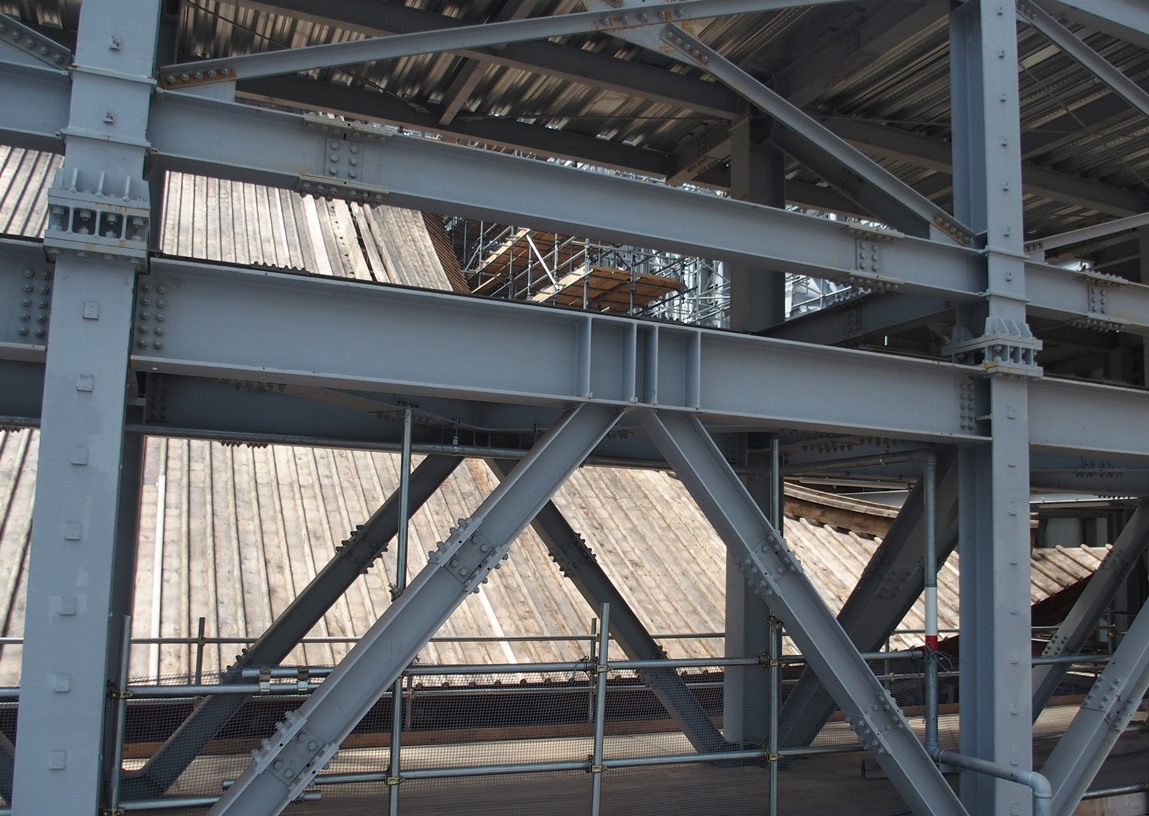

覆いの中に

見学用デッキが作られていて工事の状態を見学できるのです。本堂の内側でお参りもできました。

本堂と手前にある回廊の間、

中庭にあたる位置の上空にデッキがあるわけです。

デッキの広さをみれば大屋根の高さが作り出す空間が大変広いことが分かります。

吹き替えた大屋根がほぼ姿を現した段階。屋根の形が分かります。

これは大屋根の庇のすぐ下の飾りの部分。完成してしまえばはるか上になってしまう!地面から上を向いても見えないでしょう。

見下ろすと

回廊の屋根もだいぶ出来上がっていました。

ここまでの工事の様子の映像紹介もありました。

檜の大木を切り出しているところですね!

堂内は撮影禁止だったので残念でしたが、きちんとお参りできました。

根本中堂は参拝客がお参りする所から下に落ち込んだ位置にお坊さん方がお勤めする場所があり、そこから見上げる位置(参拝客の目線位置)に最澄さん以来という

大きなお灯明があるという少し変わった作りです。

仏事は通常どおりの様子で、左端に熱心に経典を読んでいるお坊さんがいらっしゃいました。そういえば浄土宗、臨済宗といった

鎌倉時代以降の仏教を生み出したのは比叡山で学んだ僧たちだとか。高校の教科書に載っていましたっけ(^^;)

比叡山はまだ桜が咲いていて、シャクナゲや牡丹も見かけました。

信長に焼き討ちされるまでは軍隊(僧兵)をたくわえた軍事拠点でもあった比叡山。歩き回っていますと、石垣や区割りの名残りらしい石や段差を幾度となく見かけました。

翌日に嵯峨野の常寂光寺から眺めた比叡山。

京都市街地を見下ろして存在感ありますね。

季節の便り | 10:45 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,01,03, Monday

東京手描き友禅 ぼかし屋 新年ご挨拶

謹賀新年

ぼかし屋

謹賀新年

ぼかし屋友禅 宮崎 桂子

今年も「きものブログ」で、友禅染めの様子や道具や材料、生地、模様の参考となる日本美術のことなど、ゆるく広く紹介していきたいと思います。

ふと思い立った時には是非ぼかし屋のホームページ、ブログにアクセスしていただければ幸いです。

さて今年最初の画像は

糸目友禅の過程の拡大写真です。

解説いたしますと、

図案通りに

糸目糊を引いたところがブルーの線で見えています。

そこに準備した染料を筆、刷毛で色挿していきます。

この図案の場合は葉、一枚一枚ずつ。

紅葉ですから赤から緑まで、全体のバランスを見ながら色を散らせていきます。

作業机の下に電熱器が置ける

作業机の下に電熱器が置けるようになっています。昇ってくる

暖かい空気に晒しながら色挿しすると、染料が早く乾くので染料のはみ出しを防ぐことができます。

色挿しが終わったところ。まだ

糸目糊が青く見えています。

蒸し、洗いなどの工程を経て、色が発色し、余分な糊も落ちた出来上がり。

糊の

跡が白い線状に残っています。

手描き友禅が糸目友禅とも言われる由縁です。

このような糊の使い方を

「糊で防染する」と言います。

防染とは「染まらないようにする」こと。模様の色の境目を防染して白く残し、模様をクッキリ見せる技法が糸目友禅なのです。

ご参考までに。

鯉のぼりの鯉を伝統技法で染める場合も、今回ご紹介した写真と基本的に同じ作業工程で行います。違いは生地が鯉のぼりにふさわしい丈夫な綿であること、遠くから見えるように糊の線も太くたくましく、色合いもくっきり原色で、といったところです。

筆も刷毛も着物用より太いですが、

技術としては友禅と同じ「糊防染」(のりぼうせん)

各地にのこる

大漁旗なども同様。

日本では古くから糊を利用して様々なことをしてきたわけです。

※写真の糊は米ではなく合成ゴムによる糊です。米(もち粉)から作った糊(真糊)による糸目糊の例は、このホームページ「ぼかし屋の染めとは」で紹介しております。

このホームページにはぼかし屋友禅あての

「お問い合わせ票」があります。「お問い合わせ」から

自動的に送信できますので、ブログへのご質問、感想などもお気軽に発信していただけたらと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。<(_ _)>

季節の便り | 06:33 PM

| comments (x) | trackback (x)

2021,06,19, Saturday

東京手描友禅による

ぼかし屋の紫陽花染め。

色挿し風景

色挿しして、

まだ糸目糊が残っているところ。

完全な出来上がりより、手描き友禅らしいところです。

六月の梅雨らしいお天気が続いています。梅雨といえば

紫陽花なので紹介しました。

猫の額ほどのベランダにて。

今年は綺麗なピンクの花も咲きました。

紫陽花は季節性が強いので、模様になることは少ないのですが、着物や生活用品に時々見かけます。

江戸時代のピクニック用の

お弁当箱、提げ重。(NHK日曜美術館映像より)

金蒔絵が紫陽花と野菊。実に細かい描写です。

やはり

江戸時代の色絵の鉢。(東京国立博物館 常設展示より)

形が四角いのは、おそらく紫陽花の一つ一つが四角いことに因むのではないでしょうか。

内側にも花が染付けてあり、しかも

絵具を盛り上げて立体的な表現です。

お重にしろお鉢にしろ、これほどの品を誂えるからには通年使用したはずはなく、六月のためだけの贅沢品だったことでしょう。

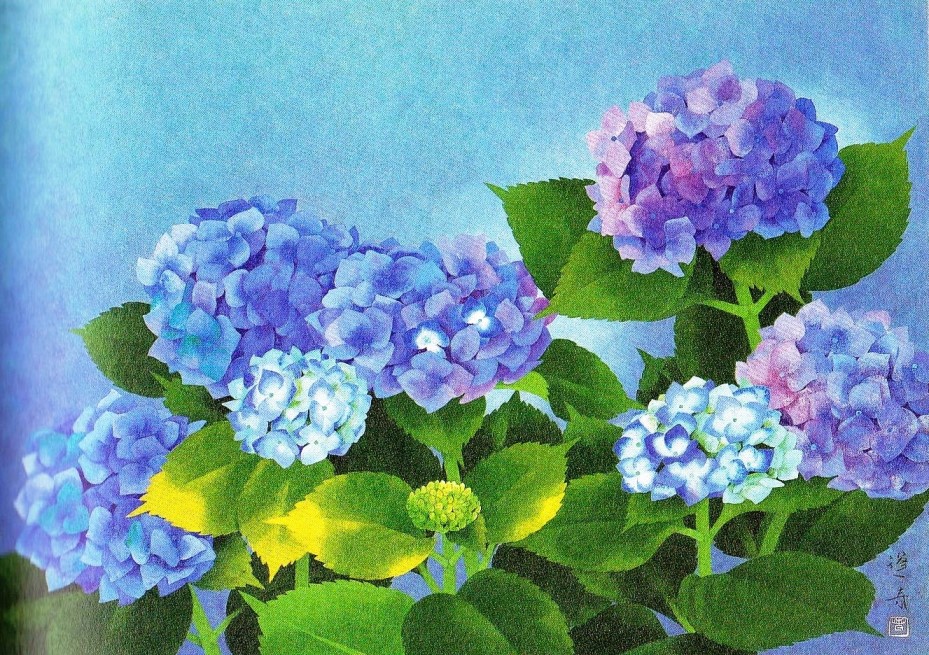

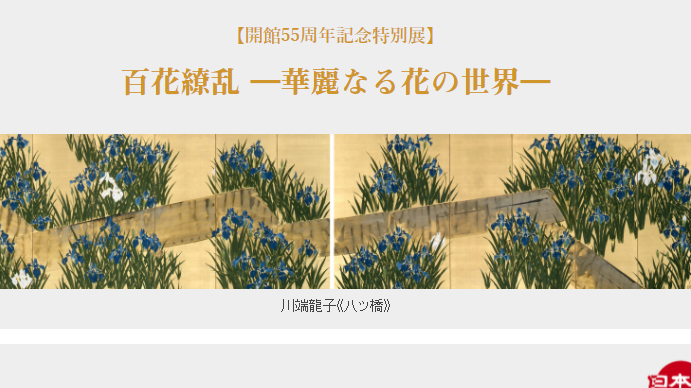

最後は紫陽花を描いた日本画の代表、

山口芳春の「梅雨晴」

ググっとアップしますと、

花弁(本当はガクだそうですが)の色合いが美しいですね~

この絵は今 渋谷区の

山種美術館で開催中の

展覧会「百花繚乱」でご覧になれます。

6/28まで。

他にも近代の画家たちによる花の絵画がたくさん展示されています。

美術館のサイト

https://www.yamatane-museum.jp/

季節の便り | 09:34 AM

| comments (x) | trackback (x)