2021,10,03, Sunday

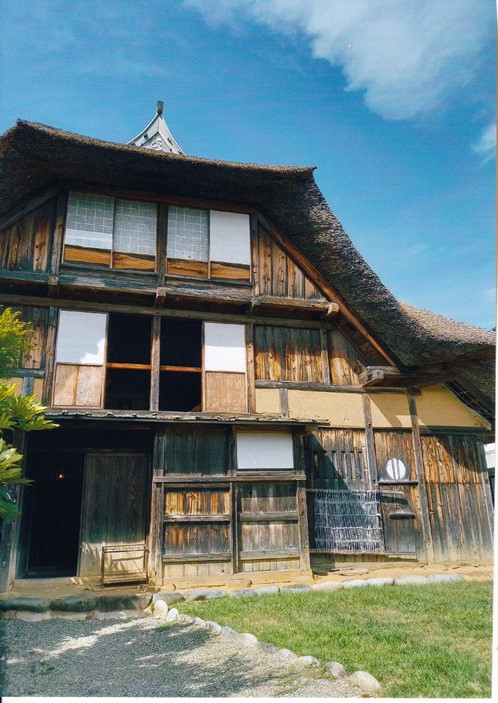

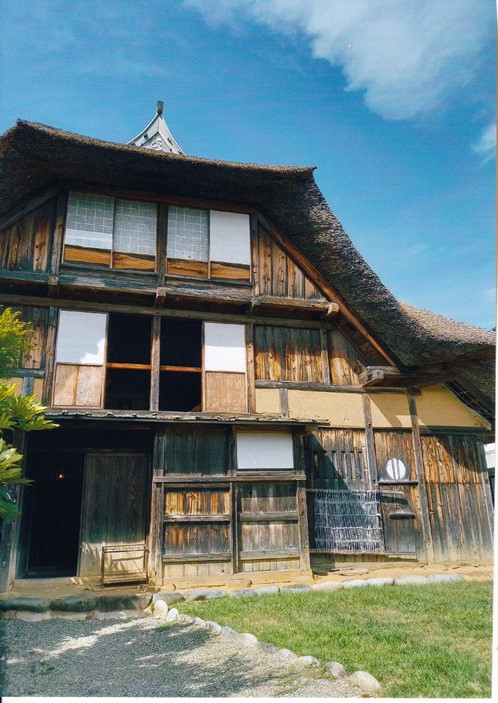

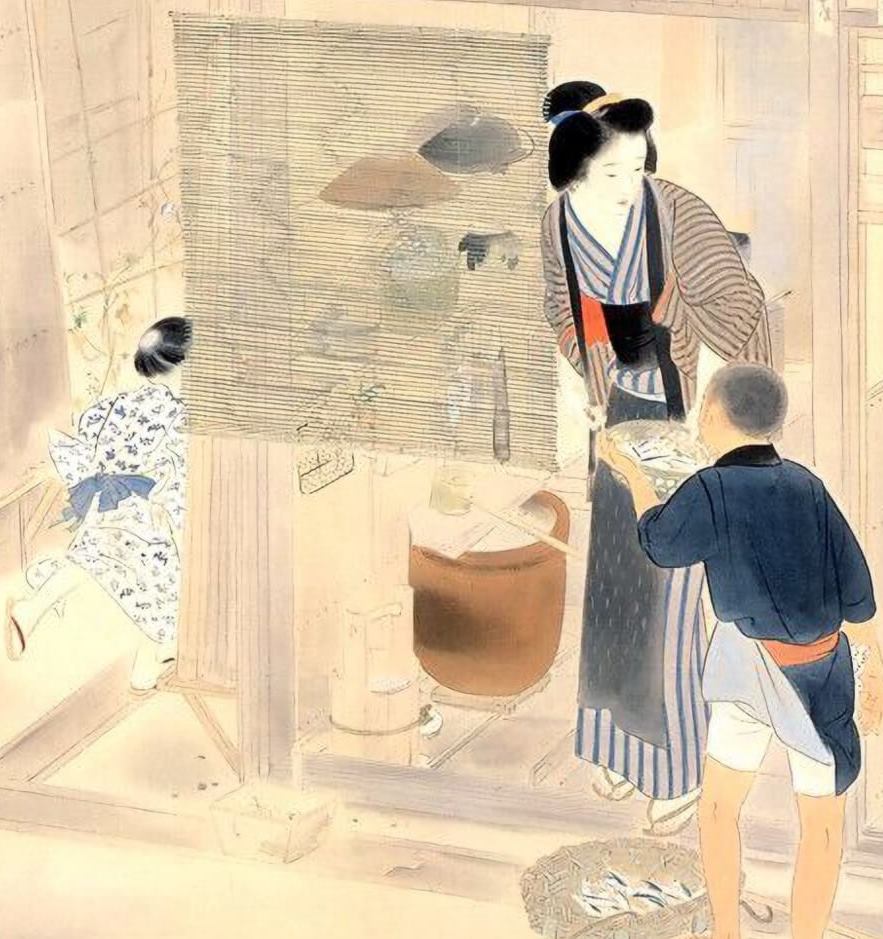

山形県鶴岡市の

致道(ちどう)

博物館を見学する機会がありました。

旧庄内藩の文化、産業、建築の伝承のために1950年に設立され、市中心の広い敷地に移築された保存建物が点在し、

農具、漁具(船も)、生活用品などが展示されていました。とてもとても面白かったですよ!

敷地内で必見なのは、

「旧渋谷家住宅」

合掌造りのような

多層民家です。感激したのは、

建物内に民具類が展示されていることです。

あるべき物があるべき場所に

あるべき物があるべき場所に。同じ道具でも資料館の所蔵品として展示ケースのガラス越しに見るのとは迫力が違いました。

寝室に相当する小部屋。

左上の窓から光が差し込み、和風フェルメールの絵になっていました。

「掻い巻き」

「掻い巻き」という着物の形の布団が、

敷いてあるもの、

壁に吊ってあるもの、脇に

畳んであるもの、とリアルです。

糊防染の藍染なので手描友禅の仲間。厚みがあり、くるまれば暖かそう。右下に

丸太が見えますが、

枕替わりだったそうですよ!

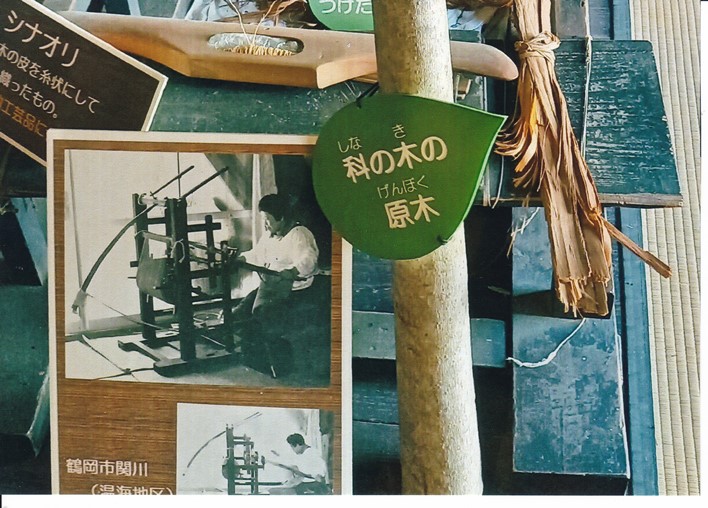

作業部屋に

織り機が並んでいました。

奥から、

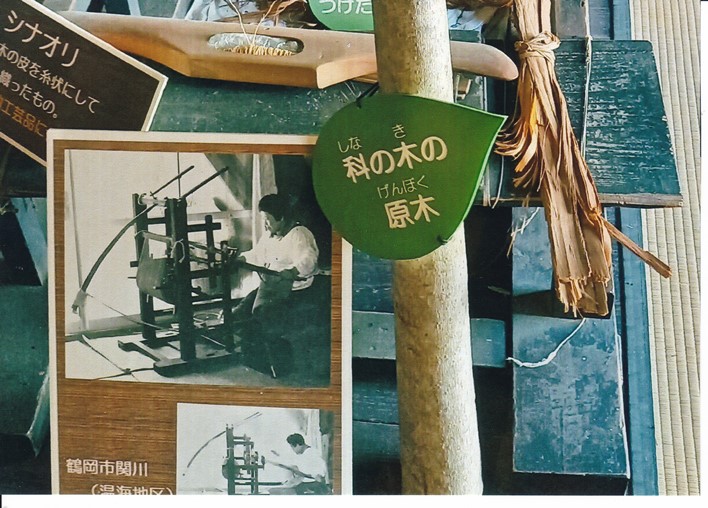

「シナオリ」科の木(しなのき)の皮から作った繊維を糸状にして織る。

「オロコギ」和紙を裂いて木綿糸と共に撚りをかけた糸で織る。

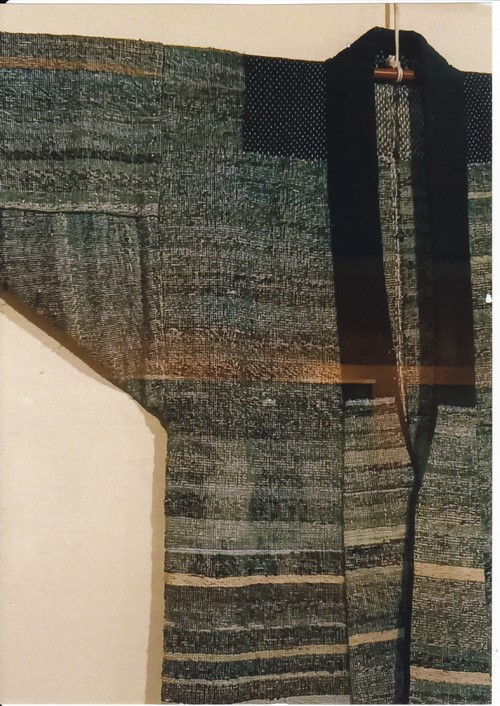

「サキオリ」裂織。裂いた古木綿を小撚りした糸で織る。

お気づきでしょうか。

すべて

今なら捨てられてしまう材料ばかりです。

シナオリでは

木の皮を水に晒したり煮たりして繊維を細くして糸にするそうです。

オロコギは

使用済の和紙と木綿の再利用。

サキオリはもとの

古木綿の色合いを利用して模様織りが出来るようでした。

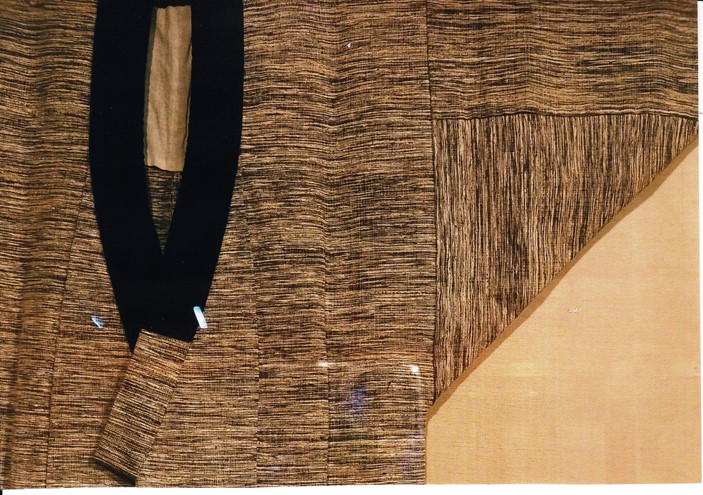

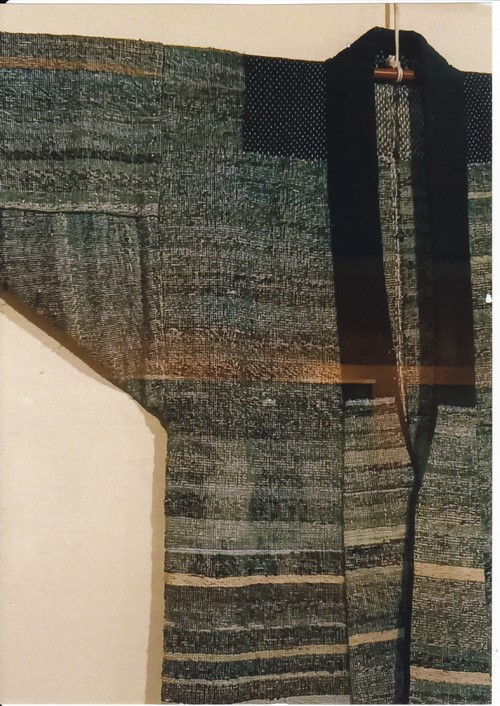

別棟の展示室には保存状態のよい完成品もありました。

(こちらはガラス越し展示)

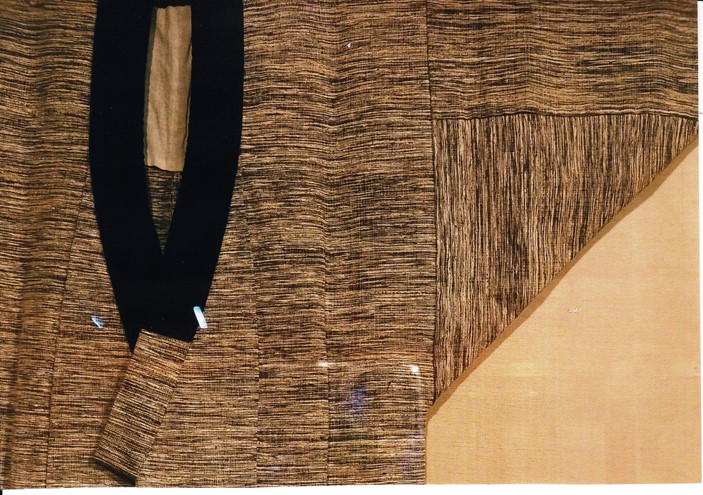

オロコギ 軽くて丈夫。防寒の仕事着。

サキオリ 厚くて丈夫。漁師の防寒着。

元の古木綿の色で縞模様になっています。

こちらは庄内地方以外でも一般的な

木綿の刺し子。古布、古糸の結晶ですが、結果として優れたデザインですね。傷みやすい衿回りは

布を重ねて補強しているように見えました。

木綿が大量に生産、流通するようになるまで、布、糸はたいへん貴重なものでしたから、

傷んだら解き、良いとこ取りして仕立て直し、最後は繊維を撚ってさらに糸にして再利用しつくしたと、聞いてはいましたが、本物の織機や布を見るのは初めてでした。

ちなみに、荘内は絹の産地でしたが、ここで見る庶民の暮らしにはまったく登場しません。絹糸は生産するだけで、着る物ではなかった時代が長かったのですね。

最後に一枚。

羽越本線の車窓から見た荘内の空。向うは日本海。

関東で見る空と違い、雲が多重で豪快

関東で見る空と違い、雲が多重で豪快。水蒸気量が多いのでしょうか。

まるで教会の天井画のようでした。雲の上から天使がこちらを覗いているような、天から光が降ってくるような。

着物あれこれ | 06:30 PM

| comments (x) | trackback (x)

2019,08,31, Saturday

上野の国立博物館で、

今は珍しくなった着物を見ました。

絽の着物と

紋付の産着です。

縹地 海辺風景 単衣 19世紀江戸時代

絽は透けるように織った夏用の絹地。

見るからに涼し気な紺色の夏の着物です。

刺繍も使われていますが、一番重要な模様である

浜松は糸目糊で表現した友禅染です。

夏に透ける絽の着物でおしゃれしている方を、かつてはひと夏に数回は見かけたものですが、最近、とくに今年はゼロでした。

着物離れもとにかく……とにかく

夏が暑過ぎるからだと思います。

生地が透けているからこそ

下着をきちんと着る必要がありますし、

帯はどう着付けても暑い……。

同じ東アジア圏でも、帯のない形で着衣が発達した韓国のチマチョゴリが羨ましいですね。などと言うと帯の機屋さんに叱られてしまいますが(^^;)

地球温暖化で35度連発の今の夏では

熱中症対策が第一になってしまいました。

こちらは更に見かけることはなくなった

産着、それも紋付です。

サイズが大きく見えますが、おそらく誕生直後は肩上げを多くして赤ちゃんをくるむように使ったと思います。

今も最小限の肩上げが残っていますね。

薄茶平絹地 貝模様 産着 17世紀

1600年代作とのことですが、友禅の技術が確かなので後期の作でしょう。

背中央に一つ、両袖と両胸にも紋がある

五つ紋付きで最高格式の作りです。紋は縁を飾られた向い雀。綿入れ自体が贅沢品(綿が貴重)だったことを思えば、大変力の入った幼児用の着物です。

友禅特有の糊防染が効果的です。

模様にあまり色がなく、地色も薄茶なのは始めからそうデザインされたのでしょうか。

それとも江戸時代初期の作で非常に古いので退色?いえ専門家が見てタイトルに薄茶地といれているので始めから薄茶に染められたのですね。

紋が可愛く見えるような飾りつきなので女児用を思わせます。綿入れなので冬着なはずですが、海辺の貝の模様?ちょっと不思議な産着。由来を知りたいものです。

同じ江戸時代でも初期はまだ幕末期のようなカラフルな友禅染(後染め)は出来ませんでした。江戸中期以降に鮮やかな色合いの染料が日本にも入ってきて友禅染の発達を促したそうです。

今は子供の着物を手描き友禅で誂える話は

トンと聞かなくなりました(>_<)

残念ではあるものの、実は……

汚すのが仕事の幼児に目くじら立てずに済むように、

小さい間は化繊の着物でよいという意見に私も賛成です。

このような絹、友禅、綿入れの着物はお大名クラスか豪商、大地主などごく一部の人々のもので、一般の武士、商人はもっとささやか、庶民の子共は使い古しの木綿布子にくるまっていただけ。模様がないか古い絣か。

デパートの売り場で可愛い化繊のプリント柄の3才お祝い着を見ると、カラフルな着物を幼児に着せられる時代を有難く思います。

着物あれこれ | 10:39 AM

| comments (x) | trackback (x)

2019,06,20, Thursday

2019年6月15日の朝日新聞の記事の紹介です。

手漉き和紙の製造に欠かせないトロロアオイを生産してくれる農家が、このままではいなくなってしまうという記事です。

和紙の原料のコウゾ。そのバラバラの繊維をまとめるのにトロロアオイから取る「ねり」が必須なのに、重労働のわりには高くは売れないことや農家の高齢化もあって、わずかに残ってくれていた生産農家が作付けを中止すると表明したのだそうです。

悲しいニュースです。農家のご事情も重々…

和紙は手描き友禅にも欠かせません。代表例では、

真糊(米粉と糠から作った糊)を絹地に引く時に使う道具、渋筒(しぶづつ)

上から伏せ糊用サイズの使い古し(繊維が強くまだまだ使えます)

伏せ糊用の新品、そして糸目糊用の新品。

使い古しの先端には口金がついています。新品も使う時の必要性に合わせて先端を切り口金を咬ませて使います。水分のある糊を常に一定の柔らかさ(含有水分)に保つのに厚い和紙で作られた筒が向いているのです。柿渋を塗って強度を高めているので渋筒と呼ばれています。

筒と一緒に写っているのは渋札(しぶふだ)

新品の先端を紙縒りして紐状にし、名前を書いて絹地の端に穴を開けて通しておきます。

蒸しや洗いといった他の業者さんにお願いする工程の時に迷子になるのを防ぎ、希望する作業内容も書いておきます。蒸気や水をくぐり抜け最後まで生地に付いていてくれるのは和紙だからです。

真糊による伏せ糊作業風景です。

渋筒が2本見えます。先端の太さを変えて糊を付けたいところの形状に合わせて使い分けます。霧吹きや水、濡れ布巾も、常に使いながら作業します。

そうそう!和紙といえば着物を保管する「たとう紙」も忘れてはいけないですね。湿度から守ってくれるのはもちろんですが、着物を包んだ状態で持ち運びのためにザックリと三つ折りにしても破れもせずに中の着物をシワシワから守ってくれるのは、やはり和紙だから。

記事によれば、和紙業界として文化庁に生産支援を求めているものの、「具体的対応は決まっていない」そうです。

ご存じの方も多いと思いますが、日本のお役所はまずこうした事に資金を出しません。

伝統文化、伝統工芸で、普通に民間任せにしていれば絶滅するだけというものに、遺す価値があるという共通理解が得られるなら、経済的な支援や、ドイツのマイスター制度のような制度的支援をすべきだと思うのですが。

日本の国の制度でそれらしい支援は、文楽や歌舞伎を下支えする人を養成する学校があることくらい。他はまったく…

天然素材だけで製造する手漉き和紙が失われたら…

室町以来の日本画の掛け軸や屏風など、100年から150年に一度は裏打ちの和紙を剥がして新しく貼り直さなければ、次世代に遺せないと聞いたことがあります。

日本の文化工芸の基礎のような手漉き和紙、無くなってよいと思う日本人はいないでしょうに!!

手描き友禅制作に必要な道具、材料でも危機に瀕しているものは沢山あります。

材料だけでなく生地や糸も。

裾回し(着物の裏地、八掛とも)の数少ない製造業者さんの一軒が廃業し、裾回しの品不足、品質劣化が懸念されるというニュースが友禅業界に届いたのはごく最近のことでした。

着物あれこれ | 11:39 AM

| comments (x) | trackback (x)

2018,09,26, Wednesday

このブログの名前は「着物ブログ」

東京手描き友禅の作業や作品紹介と合わせ、和服に関わる事を幅広くご紹介しています。

が、今日は着物のそもそも、事始めのお話。

実はNHKの番組の紹介です。

9月18日NHK BS放送の「人類誕生 未来編 第3集」より

何が驚いたといって!

これは縫い針と縫い針保管用の筒型ケース

シベリア北極圏で約3万年前の遺跡から発掘されたもので、いずれも大型動物の骨から削り出し、磨いて作られているそうです。

縫い針を使えば毛皮を縫い合せて身体を隙間なく包む防寒着を作ることができます。

20万年ほど前にアフリカで生まれたホモサピエンスは、アラビア半島を経て4万年~3万年前頃には暖かい東南アジアまで広がり、南から日本列島にも到達したと分かっているそうです。

一方、北方寒冷地はサピエンスにとって不向きであったものの、中国大陸やシベリアにはマンモスやバイソンなど食料になる大型動物が多く、

しかも雪の上は足跡から動物を追いやすく狩猟に適していたので ホモサピエンスは防寒着を得ることで、食を求めて寒冷地へ、さらに極寒地に進出し、北側からも日本列島に到達したのだとか。なるほど…

最初は毛皮に穴を開けて頭を通すマント状だったことでしょう。

それではスース―するので紐(動植物の筋や根?)で胴を縛ったことでしょう。

さらに寒くなると毛皮で立体的に身体を包めたらいいなと思った誰かがいて、毛皮と毛皮を糸状の物で剥ぎ合せようと工夫した誰かがいて、

細い棒で紐や糸を通すことを始めた誰かがいて、そして

鋭い針を作り出した誰かがいたのですよね。

長い長い年月をかけて3万年前には今の毛皮コートと基本的に同じ機能の防寒着が作られていたなんて。

映像の針をよく見ると糸孔に大中小があるのです。

こういう針で縫えばこんな立派なコートを作れたはず、という映像。

着物、着る物、その一、でした!(^^)!

植物繊維や動物の毛を使って布が作られたのは、ずっと後、というより最近の事なのですよね、この時間軸で考えると。

参考→ 2018年3/18の当ブログ「サウジアラビア展」にて 紀元前後3世紀の布片を紹介しています。羊毛や麻で織り柄があります。土器石器とちがい大地に還りやすいので、最初の布が作られた時期は、専門家でも分からないことかと思います。

着物あれこれ | 06:42 PM

| comments (x) | trackback (x)

2017,07,29, Saturday

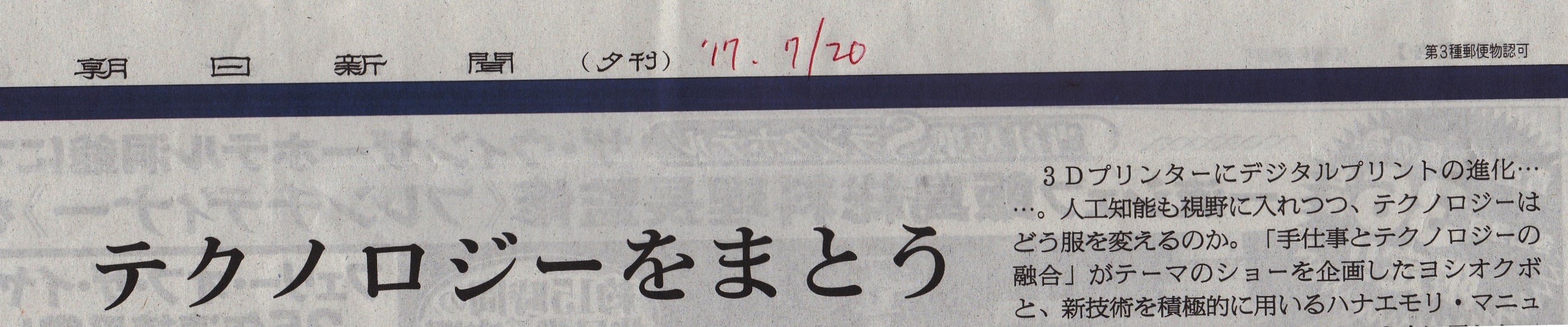

7/20朝日新聞紙面で、とても美しいドレスの小さな写真をみつけました。

記事を読んでみると……

これが複雑な気持ちにさせられる内容でした。

「テクノロジーをまとう」と題して、最先端のスキャンや印刷技術を使ったファッションの紹介記事なのです。

目についたのはこの写真

目についたのはこの写真

新聞写真ながら、なんて綺麗な花のドレスでしょう!!

新聞写真ながら、なんて綺麗な花のドレスでしょう!!

記事によれば、精密な3Ⅾスキャナーで生花を直接取り込んで生地に印刷したものだそうです。

立体をスキャンできる3Ⅾならではの奥行ある花柄になっているとのこと。

本物のお花を直接スキャン?!とアナログ人間としては驚くばかりです。

手描友禅の長々とした工程で、花びら一枚一枚から手描きする友禅屋としては、スキャン!印刷!というところで複雑な思いを抱きますが、こんなに綺麗ならもはや何も言えませんね

成人式がインクジェット印刷のレンタル振袖に席巻されて久しく、それを残念に思ってきました。どんな種類であれ「染めの着物」を着てほしいものだと考えてきましたが、印刷技術も、コンテンツを取り込むスキャンの技術も、デザイン力もすべて向上してきているということなのでしょう。

この記事のドレスと同じように高い技術とデザイン力による、友禅屋も脱帽するような美しいインクジェット印刷の振袖が世の中に出てくる日も遠くないのかも……

プロ棋士がAIに勝てない時代になっていることだし……(+_+)

フクザツです……

着物あれこれ | 12:08 AM

| comments (x) | trackback (x)

2015,07,20, Monday

梅雨が明け、とんでもない暑さがやってきました。ぼかし屋所在地は東京都の南部。埋め立て地で海に近いため、北部や内陸部よりいくらか凌ぎやすい

ハズですが、暑い熱い!!

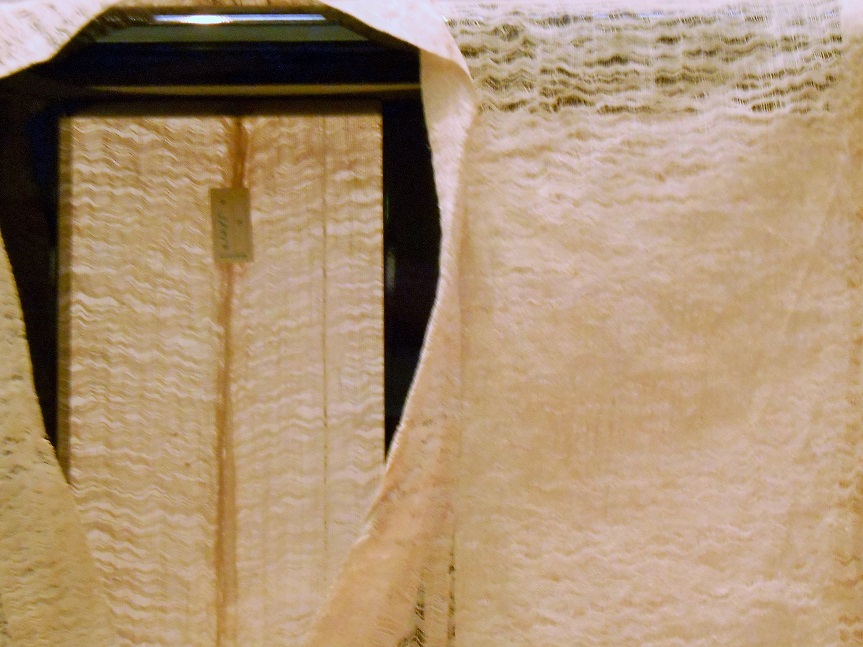

そこで今日は、以前見た

涼しげな織物を紹介いたします。

今年一月の東京国立博物館に常設展示されていた18世紀の能衣装で、

ご覧いただきたいのは、

右の白い衣装。

水浅葱褸地水衣

水浅葱褸地水衣(みずあさぎ・よれじ・みずころも)

素敵に

わざとヨレヨレっと織られているのです。

解説文は以下の通り。

褸(よれ)とは、経糸(たていと)に生糸(精練されていない無撚の絹糸)、緯糸(よこいと)に麻糸を用いて平織にし、経糸の間隔を粗くして緯糸の打ち込みをまばらにすることによって、よろけたような織り目をつけた織物である。能装束において、庶民の労働着として使用する水衣に好まれた。

なるほど!生地をアップいたしますと、

柔らかく涼しそうな生地ですね。

麻糸だけで織ると独特のゴワゴワ感がある織物になるところを、半分は絹糸で織って柔らかくして、材質の違いから絹糸が麻糸の間をフワフワと踊っているような感じに織られていました。

大辞林によれば、(要約)

水衣→ すいい、みずごろも。

・水仕事などをする時に着る衣。

・能装束の一種。緯(よこ)糸を太くするかまたは緩く織って波打たせた絹の上衣。シテが用いれば漁夫・樵(きこり)などの粗衣に,ワキが用いれば僧衣となる。

能衣装においては庶民の労働着に使われたとのこと。

日本の夏は昔から湿度が高かったわけですから、働く庶民は少しでも涼しいように、同じ平織でも糸に遊びを持たせて織り、

肌に密着しないように工夫したのでしょうか。もっとも絹が労働着に使われたとは思えません。

実際は麻か木綿で褸地を織っていたのかもしれません。

難しい漢字が並びましたが、

褸(よれ)はボロを表わす

襤褸(らんる)と同じ文字ですし、形状から見ても、この織り方が

「ヨレヨレ」の語源に違いないと思います。

残念ながら、手元の事典や本、ネット検索やら色々あたっても「語源です」と言い切ってくれる文章には出会いませんでした。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、

お問い合せフォームからお知らせくださいますか。

この記事には続きがあります▼

着物あれこれ | 04:02 PM

| comments (x) | trackback (x)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)