2021,03,11, Thursday

今日は3月11日。

東日本大震災から10年経ちました。

あの日、私は所用で幕張メッセに行こうとJRで移動中。たまたま南船橋という駅のホームで地震にあいました。

かなりの揺れだ!と慌てたものの、もう収束するかと思われた瞬間、ホームの柱、屋根の鉄骨がうなりを上げ始め、居合わせた人同士で固まって屈みこみました。

子どもの頃から

「関東大震災はまた来る」と言われて育ったので

、「ついに来た!」と思っていました。情報がなく一時間以上、東京直下地震だと思い込み、まさかあの揺れが遠い三陸の海から伝わったものだとは! 思いもしないことでした。

復興の途上にある方々にお見舞い申し上げるとともに、これから来る東京直下型、南海トラフ地震に少しでも

備えなければと思います。

今日この着物ブログで紹介するのは、今朝の

日本赤十字社の広告です。

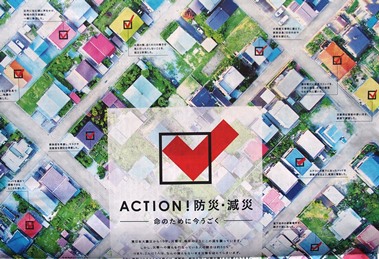

なんて

綺麗な配色!着物の彩色の色見本になりそうです。

家並みを空から見下ろした写真のようですが、そう見えるようにデザインされた絵です。

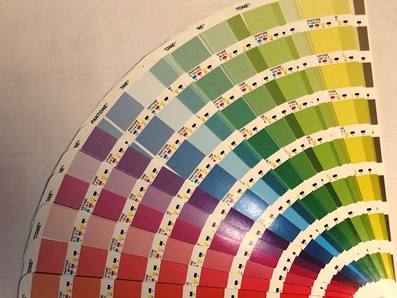

配色を

色見本帳でザっと開いてみますと…

このまま訪問着

このまま訪問着の色挿しで使えますね。

このように新聞や雑誌の広告写真から配色のヒントを得ることは多く、質の高い写真は切り取って保存して活用させていただいております。

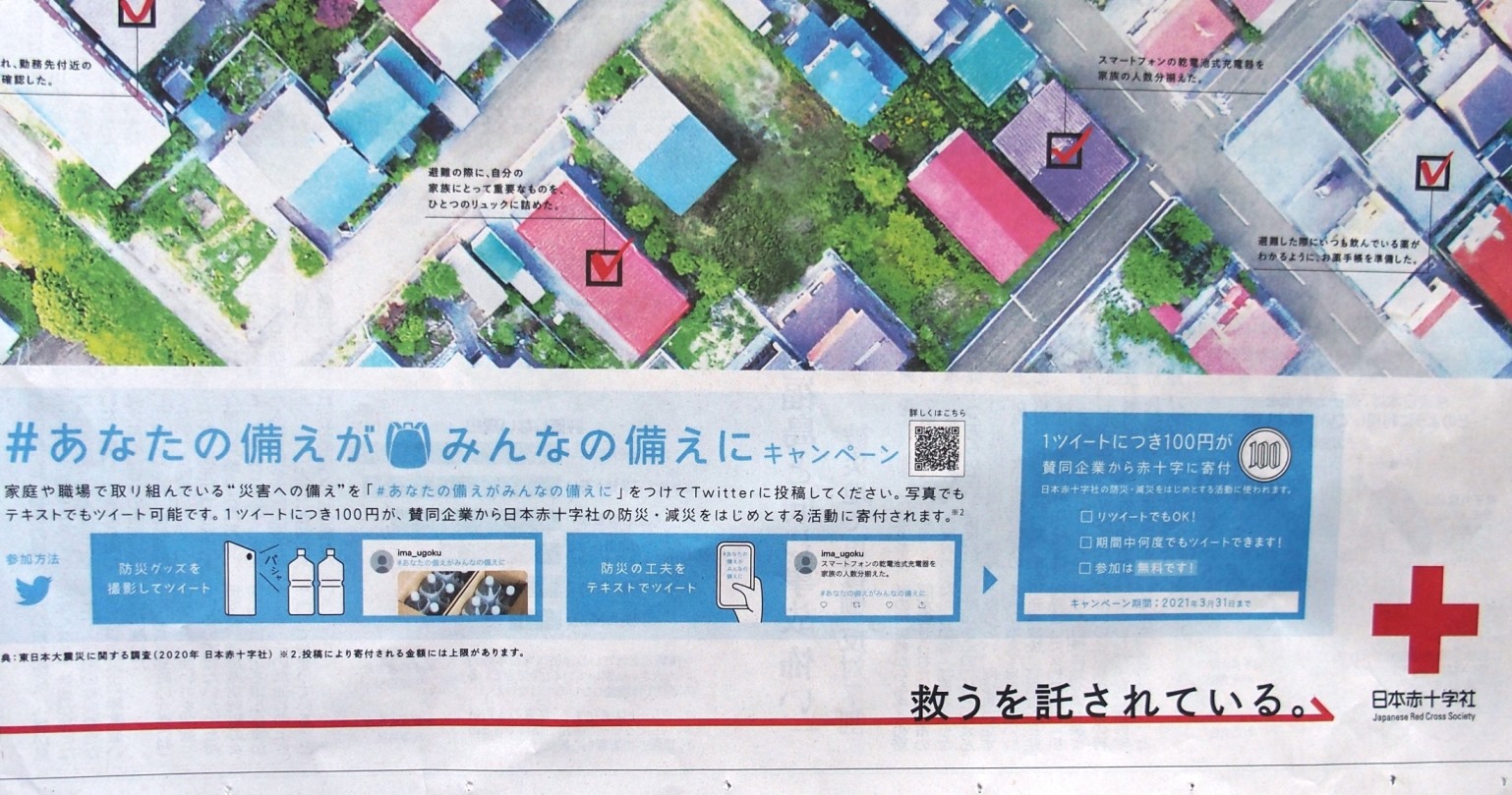

ピンク、黄緑、空色…鮮やかな屋根が並ぶ街並みを守ろう、

被災しても生活を守ろうという趣旨の広告です。

自宅の備蓄や日頃の備えを撮影してアップして下さいという案内なので、広告部分も拡大しておきますね。

それから最後にもうひとつ。

昨日、

3月10日は1945年の東京大空襲の日でした。

避けられない地震と違って こちらは「繰り返さない」

アメリカのB29(という爆撃機)が夜空を覆いつくすように飛んできたのだと、今でも母が申しております。

季節の便り | 11:18 PM

| comments (x) | trackback (x)

2020,02,15, Saturday

つい先日の新聞記事です。

瀬戸内寂聴さんの連載エッセー。

お住まいの寂庵での日常をたんたんと描いておられて、読むのを楽しみにしています。

この記事の載っている寂庵の庭木の写真を見て、ほほぅ、と思いました。

万両の木はこんなに上品に実をつけるものなのかと。

実は、当方も万両を鉢植えで育てております。

2017年に真っ赤な実がついた鉢を購入し、毎年赤い実を楽しもうと目論んだものの、2018年は花の段階で落花してしまい、2019年に植え替えをした結果やっと赤い実にたどり着いたのでした。

でもこの写真ご覧ください。

同じ木の右と左で実の付き具合が違うのです(^^;)

2020年初めの段階で左は真っ赤な大粒の実、

右は小粒ながら数は多く、まだ真っ赤になるには時間がかかりそうな様子。

なぜ同じ木の枝でこんなに違うのでしょ?

以前一株のベコニアが赤白に咲き分かれたと紹介しましたが、

ぼかし屋に来るとみんな一筋縄では行かなくなるのでしょうか…

来シーズンは全体がこのように赤くなるといいなと思います。

2020年2/23 追記

色付きが遅かった方もだいぶ赤みが増してきました(^^)/

ぼかし屋としては大いに

参考にするべき色のグラデーション、緑→赤ですね。

季節の便り | 08:57 PM

| comments (x) | trackback (x)

2018,12,21, Friday

ぼかし屋には古いシャコバサボテンの鉢がありまして

毎年同じように咲いてくれます。

キャンディーのようにツヤのよい

濃い紅色の花で。

それが!

驚いたことに

今年は紅白に咲いたのです。

株分けもせず、継ぎ足しもしていませんが?

理由が分かる方、いらっしゃいましたら、

当ブログのお問合せ票からご連絡くださいませんか?

何故が分かりませんが、おめでたいですね!!!(^^)!

目出度さを皆様とご一緒に。

よいお年をお迎えください。

季節の便り | 01:45 PM

| comments (x) | trackback (x)