2022,04,30, Saturday

昭和の豪華な振袖

この着物ブログは幅広く着物、着る物について話題にしておりますが、今日はテレビで見かけた「昭和の手描き友禅の振袖」を紹介します。(画像はテレビからお借りしています)

NHK BSプレミアムで毎朝7時30分から昔の朝の

連ドラを再放送しています。現在の「芋たこなんきん」は、

小説家、田辺聖子さんの生涯をモデルにしたドラマで、大変評判のよい放送だったと思いますが、当時見られなかったので今回は録画しながら、楽しく観ております。

中年になってから恋愛結婚した主人公。

披露宴で着た振袖が素晴らしい手仕事の友禅染でした。

ドラマの舞台は1960年ごろ。高度経済成長期で、着物の生産、消費はたいへん活発でした。

主人公は芥川賞作家、売れっ子小説家だったので、お色直し衣装は豪華な柄行きの友禅の振袖となったのでしょう。

披露宴が済んで家族だけになりくつろいている場面。

手描き友禅独特の柄置きです。

上前(左胸)にタップリ模様を置き、下前(右胸)は無地です。

このように左右で差をつけると、どんなに豪華な柄行きでも

落ち着きが出て上品な着物姿になります。一種の

「様式美」ですね。

当時、白地の着物が流行したと、年配の呉服屋さんから聞いております。美智子様がご結婚の時期に白地に模様を描いた着物をお召しになったことがきっかけだそうです。

一家がお茶している居間も昭和博物館のようですね。

卓袱台の上に急須、タンスの上に仏壇。

それから!右端の座っている女性は主人公の母親で、来ている黒留袖が現代のものより裾模様が地味です。模様の量も色目も年齢に合わせてかなり控え目でした。

疲れ果てて着替えもせずに布団にひっくり返った主人公。光の加減で絹生地に

沙綾形の地紋が浮き出て、さらに豪華に見えますね。

少々無理にズームしてみた模様部分。

真糊(餅粉と糠で作った糊)で糸目糊をおき、手仕事で色挿しした振袖だと分かります。糸目糊のあとには、真糊独特の透明感があります。

糸目の上の金線も手仕事です。

白地にくっきりと濃いめの色合いで一面の花。あまり色をぼかさない色挿しであること、ドラマは大阪を舞台にしていることから、この

振袖は京友禅ですね。

着物あれこれ | 11:30 PM

| comments (x) | trackback (x)

2022,04,22, Friday

先週機会があって

比叡山へ登り、

市バスに乗ってですが、初めて

延暦寺を見学しました。

京都市街から小一時間、傾斜のきつい道路で眺望は素晴らしかったですよ。

手前は琵琶湖。大津市を見下ろしています。

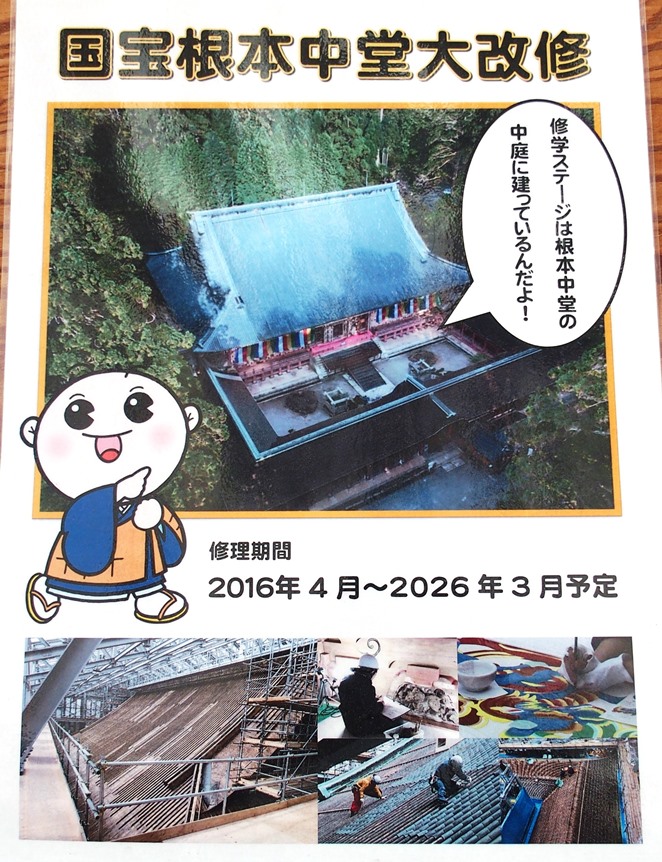

さて、まずは壮麗な

根本中堂へお参りと思ったら!!

その位置は

巨大な建物で覆われていました。

改修工事をしていると聞いてはいたものの、このような本格的な工事中とは知らなかったのでした、お恥ずかしい。

延暦寺ホームページによれば大屋根の葺き替えを含む大工事。

よく考えれば100年に一度と言われるような大工事に遭遇したのは幸運でした。

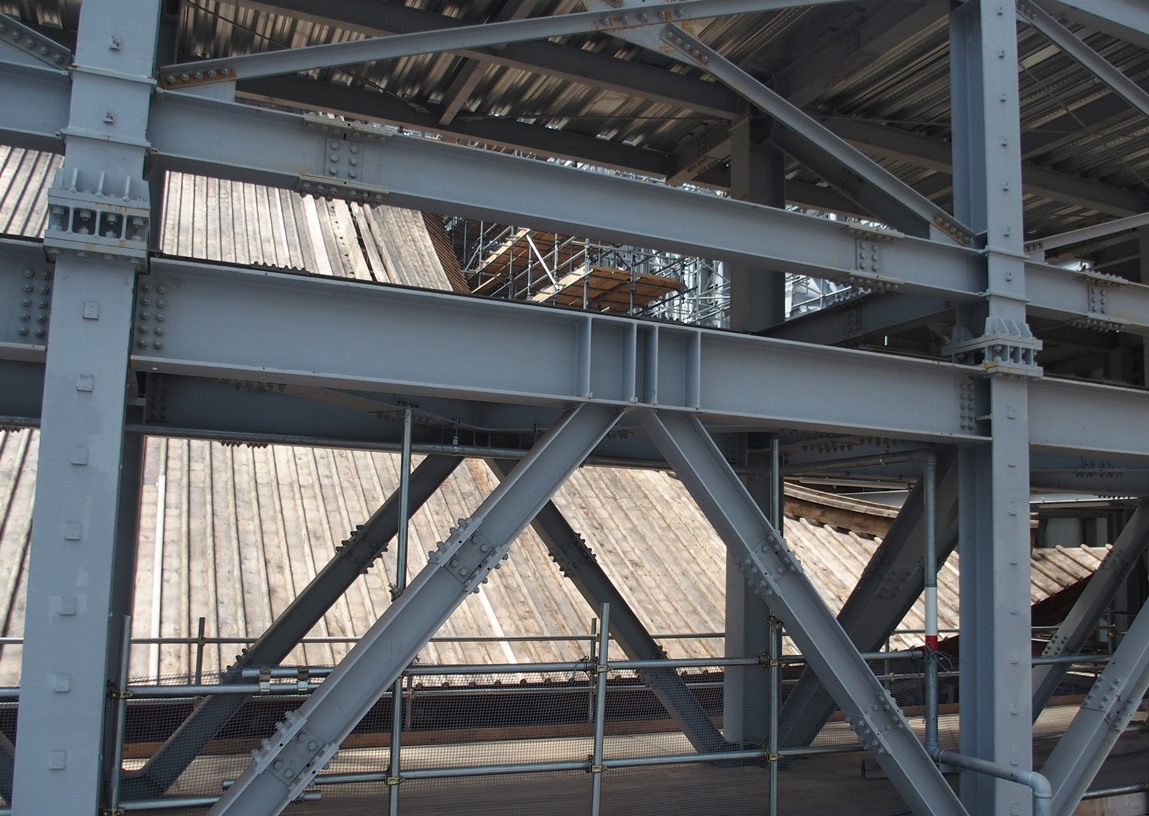

覆いの中に

見学用デッキが作られていて工事の状態を見学できるのです。本堂の内側でお参りもできました。

本堂と手前にある回廊の間、

中庭にあたる位置の上空にデッキがあるわけです。

デッキの広さをみれば大屋根の高さが作り出す空間が大変広いことが分かります。

吹き替えた大屋根がほぼ姿を現した段階。屋根の形が分かります。

これは大屋根の庇のすぐ下の飾りの部分。完成してしまえばはるか上になってしまう!地面から上を向いても見えないでしょう。

見下ろすと

回廊の屋根もだいぶ出来上がっていました。

ここまでの工事の様子の映像紹介もありました。

檜の大木を切り出しているところですね!

堂内は撮影禁止だったので残念でしたが、きちんとお参りできました。

根本中堂は参拝客がお参りする所から下に落ち込んだ位置にお坊さん方がお勤めする場所があり、そこから見上げる位置(参拝客の目線位置)に最澄さん以来という

大きなお灯明があるという少し変わった作りです。

仏事は通常どおりの様子で、左端に熱心に経典を読んでいるお坊さんがいらっしゃいました。そういえば浄土宗、臨済宗といった

鎌倉時代以降の仏教を生み出したのは比叡山で学んだ僧たちだとか。高校の教科書に載っていましたっけ(^^;)

比叡山はまだ桜が咲いていて、シャクナゲや牡丹も見かけました。

信長に焼き討ちされるまでは軍隊(僧兵)をたくわえた軍事拠点でもあった比叡山。歩き回っていますと、石垣や区割りの名残りらしい石や段差を幾度となく見かけました。

翌日に嵯峨野の常寂光寺から眺めた比叡山。

京都市街地を見下ろして存在感ありますね。

季節の便り | 10:45 PM

| comments (x) | trackback (x)