2025,11,09, Sunday

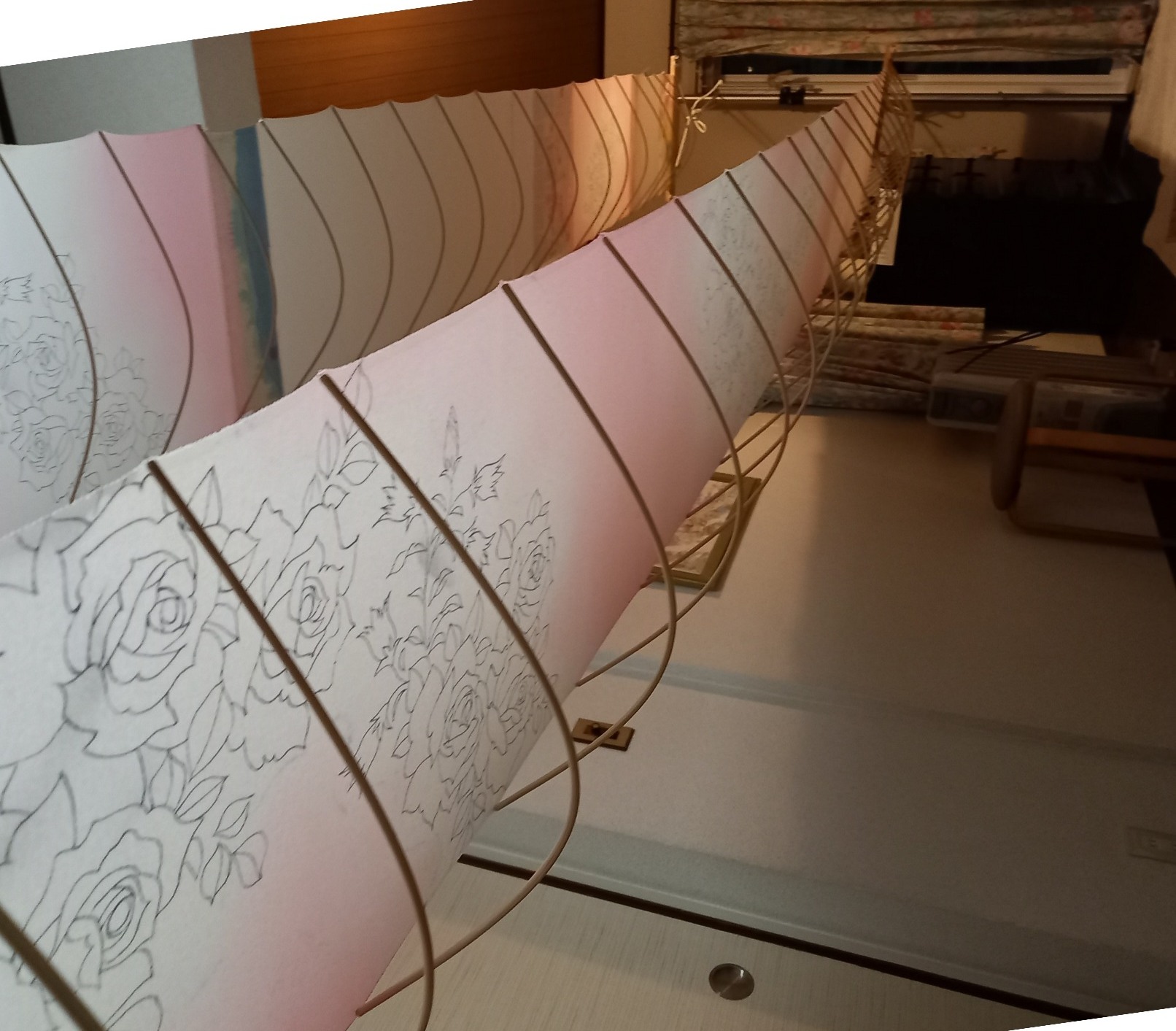

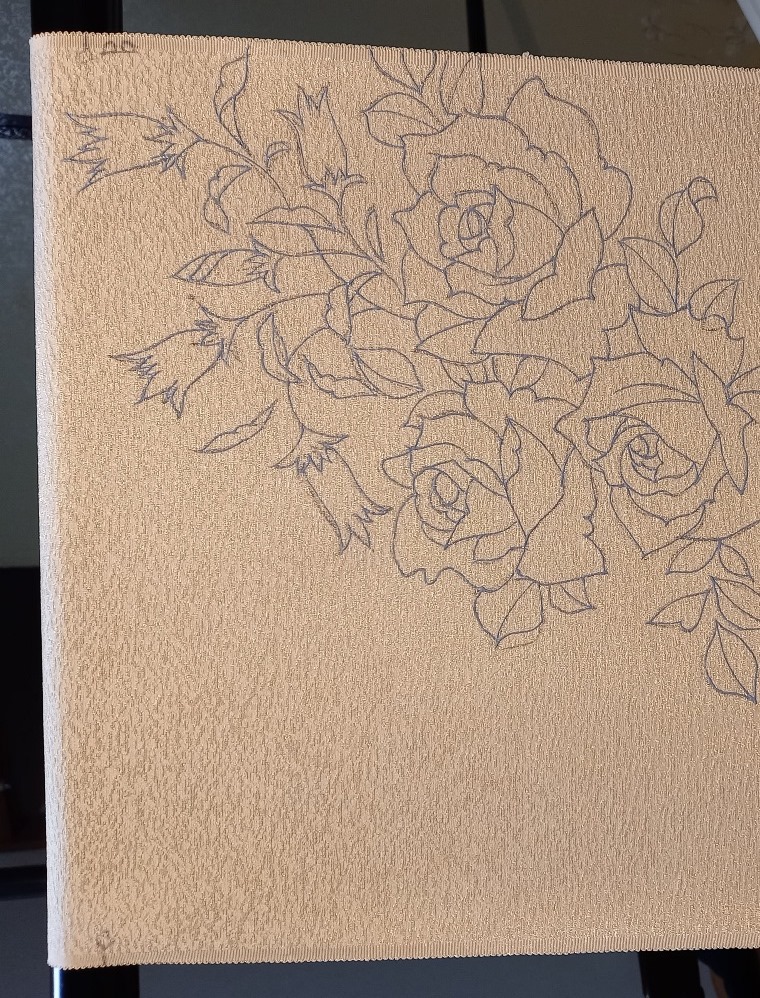

少しずつの紹介になってしまいましたが、バラとカンパニュラを配した総柄の染帯について最後の金彩の仕上げの工程です。

整理屋さんと呼ばれる専門業者さん

整理屋さんと呼ばれる専門業者さんが染料を定着させる

蒸し、余分な糊を落とす

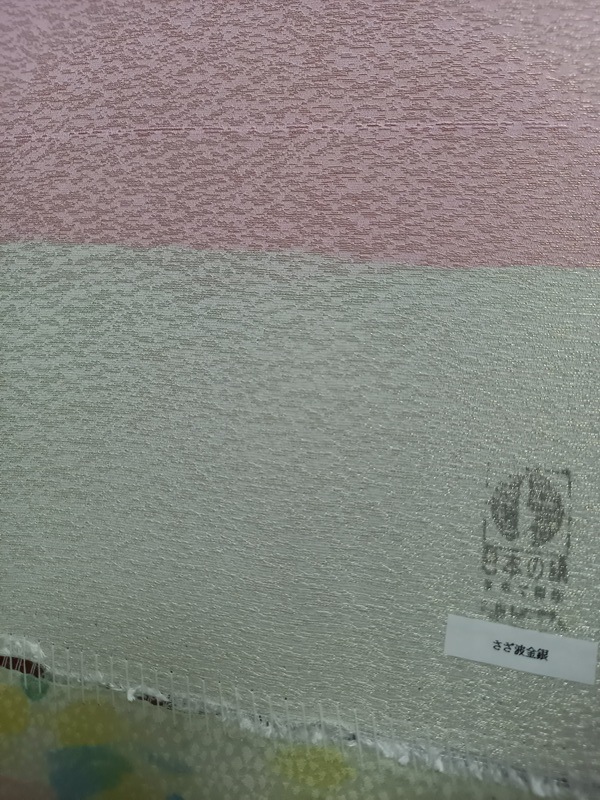

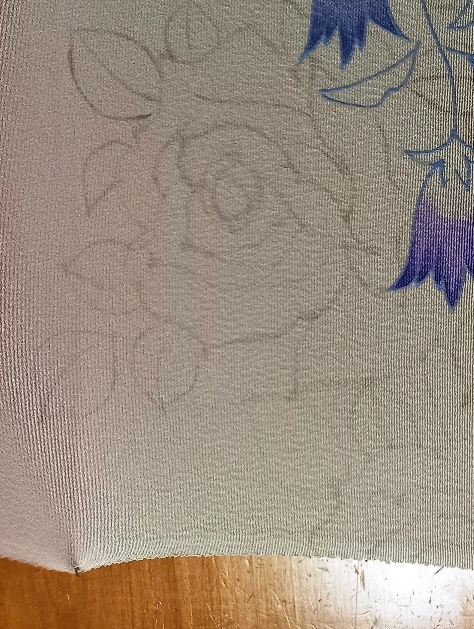

水もとを終えて下さって京都から戻った生地です。

友禅染が終了していまので糊が取れいわゆる糸目と呼ばれる白い線となっています。

その分どうしても模様の印象が少しぼけるのです。これに

金や顔料で色を加えアクセントとするのが仕上げ作業です。

主に筆で、今回は樹脂による金彩で花弁の先端やカンパニュラの細い

花弁や茎にアクセントをつけます。

白く抜けた糸目だけの場合より立体的に

くっきりと見えてきます。

出来上がりです。生地自体に金糸が通っている

生地(金通し)なので全体が柔らかい金ベージュ。そこに柔らかく花を配した総柄の染め帯となりました。

袋帯と同様にどの部分が背に来ても模様が出ますので飾り結びも可能です。どのようにお使いいただくのでしょうね。

※原因不明なのですが掲載した写真が圧縮されてしまっています。ご容赦ください。原因がわかりましたら掲載をやり直しいたしますね。<(_ _)>

ぼかし屋の染め風景 | 07:25 PM

| comments (x) | trackback (x)

2025,05,31, Saturday

引き染めで地色が入りますと次は模様の色差し準備です。

パントーンの色見本帳

パントーンの色見本帳。色別に濃淡が表示されていてとても見やすい、色を検討しやすい見本帳で愛用品です。

すべての色を決定しておく訳ではないのですが、花と葉の基調となる色を複数、この色見本帳から選んでおきます。

色作りして

染料皿に。

模様の量が少ない場合はすべての色を一度に準備して一度に色挿ししますが、今回の帯は総柄で模様量が多いので先にバラの花だけ色差し、次に葉とカンパニュラの色挿しと二度に分けることにしました。

バラのためのピンク色のラインナップ。同じピンクでも三種類、それぞれに濃淡をつけます。

色挿し風景

色の様子を見ながら作業しますが、糸目糊がついているので出来上がりの状態を想像する必要があります。色挿しの後、糊防染している糸目糊が除かれると彩色の境目が、良く言えばふんわりと、悪く言えばボンヤリとするのです。

出来上がりの色調子を想像するのに助けになるのが

「裏返してみる」です。

作業中なので生地は模様伸子(もようしんし)で張られています。

生地の裏には糸目糊がないので出来上がりに近いのです。

ちなみに生地の裏まで染料がしっかり通って裏がほぼ表の同じように発色しているのが手作業で色挿ししている事の証明です。

一通り色挿しが住むと模様伸子を外して出来上がり状態を確認します。

色の調子、色挿し忘れがないか、などなど。

良し!となったら生地は整理屋さんへ。蒸して色を定着させ水もと(洗い)などで糊をすべて落としてもらうのです。友禅染の工程の中の蒸しや洗い、湯のしを専門とする業者を「整理屋さん」とか「蒸し屋さん」と呼びます。東京の手描き友禅はほとんど京都の整理屋さんのお世話になっています。かつては都内にもたくさん整理屋さんがいらっしゃいましたが今はもう・・・西部新宿線の下落合、中井界隈には整理屋さんをはじめ湯のし屋さん、紋屋さん、小紋屋さん、色抜き屋さんがいくつもありましたが現在は湯のし屋さんと染み抜き屋さんがわずかに頑張ってくださっているだけです。ご商売が順調でありますように、後継者がいますようにと祈るばかりです。とてもお世話になっているのです。<(_ _)>

ぼかし屋の染め風景 | 06:12 PM

| comments (x) | trackback (x)

2025,04,30, Wednesday

薔薇の総柄、染帯の引き染め

下絵や糸目糊置きを紹介してきたバラの

総柄の染め帯の工程の続きを。

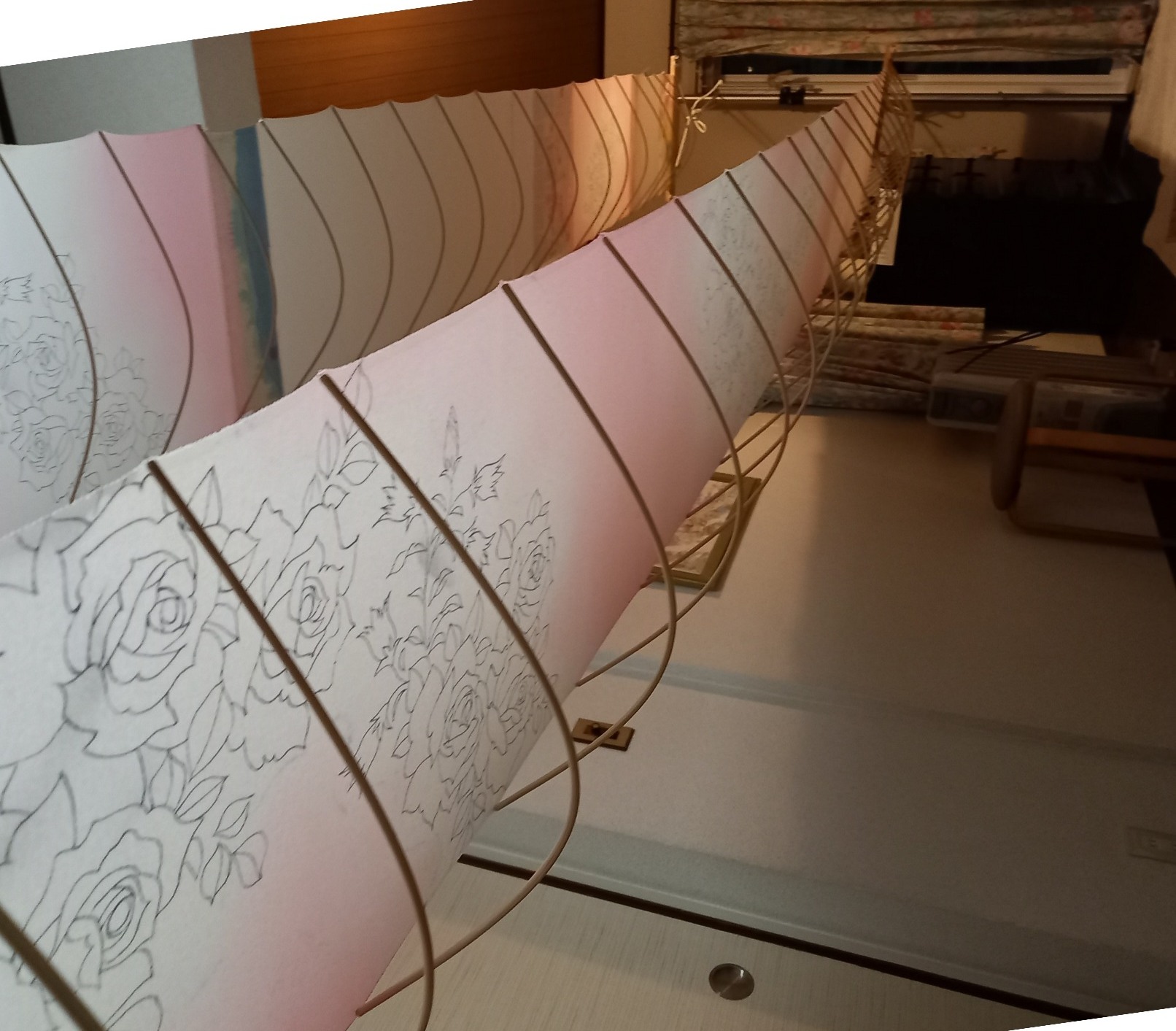

地色の引き染めです。

地色(模様ではない生地全体の色のこと)を染めるのに、部屋の柱と柱の間に生地をピンと張って(引っ張って)刷毛で染料を染め付けるので

「引き染め」と呼びます。

ご参考までに、

地色の染め方には他に

煮染め(にぞめ)があります。染料がグラグラに煮立っている大鍋に生地を入れて染めます。藍染のように常温の染料にじっくり浸して色をつける方法は浸染(しんせん)です。

さて引き染めのために生地をピンと張る道具は「張り手」 張り手で生地を挟み込み麻縄で引いてピンとさせます。

帯地の端の部分。

帯地の染め始めの部分を白のまま残るところと、色染めしたところの境目。

この境目がきっちり綺麗にまっすぐでないと誂え帯(創作一点物)の価値がなくなると師匠に教えられたものです。量産品ではこのような一本ずつ織り上げた生地は使わないからです。この色、この模様だけのための生地ですよ、という意味になります。

ピンク色の染料の入った

バケツと刷毛、霧吹きなど。

ぼかし屋は必ずぼかし染めしますので、色ぼかしのために生地をこする刷毛も必要です。刷毛は2本、そして刷毛の

余分な水分を吸い取らせるために新聞も必須です。

予定通りふわ~んとした雰囲気で染め上がったと思います。

この後は模様の色挿しに進みます。

ぼかし屋の染め風景 | 11:34 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,12,25, Wednesday

総柄の帯地の染めの紹介、前回はまだ10月でした。

パソコンが不調となり急遽買い替えまして、機械音痴ながら家族の手助けを得て何とかデータを移転した新パソコンを使えるようになりました。

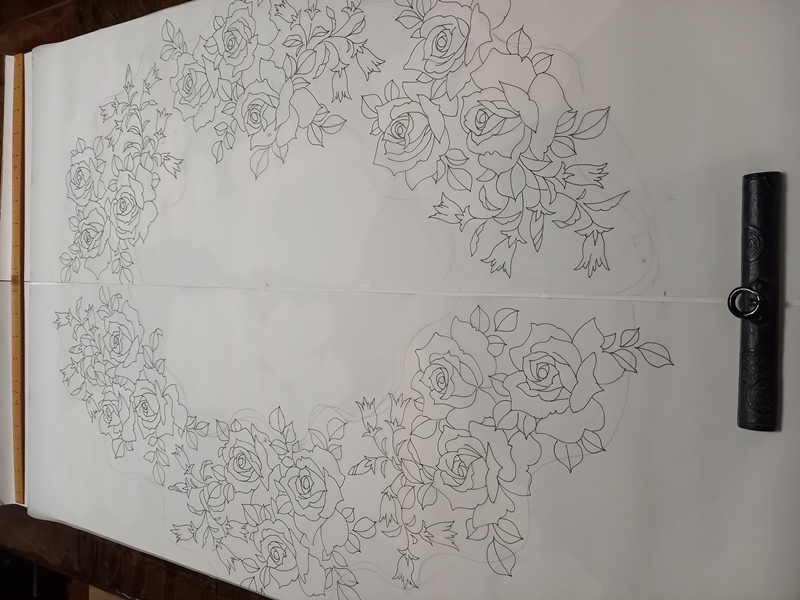

やっとたどり着いた次の工程は

下絵を生地に写し取り、糸目糊置きへ進むこと。

友禅染用のトレース台

友禅染用のトレース台を使っています。枠だけのテーブルの上を透明なアクリル板で覆ったものです。

実はこのトレース台は友禅の材料屋さんから買った後、

DIYでカスタマイズしたものです。2022年12/18、12/22のブログで紹介しております。

上を覆うのは昔は当然のようにガラス板でしたが、今は

上質のアクリル板が小売りされていて手に入りやすく(モノタロウでネット購入)、ガラスより軽くて持ち運びも楽、助かります。

下から照らす

電灯も今はLED。白熱灯のような過熱の心配がないので安心です。

下書きに使う青い染料は後から過熱や水洗いで落ちてしまうものです。今回は紙青花ではなく

新花を使いました。

下絵付けが済んだら次は糸目糊です。ゴム糸目糊を使って下絵をなぞっていきます。

筒の先端の口金の穴から

細く糸状に糊を絞り出して模様にしていくわけです。

出来上がりました。

次は地染めへ進みます。

ぼかし屋の染め風景 | 11:17 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,09,30, Monday

総柄の帯地の制作1

帯には大きく分けて

織り帯と染め帯があります。有名な西陣織や博多織の帯は「織り帯」

染め帯は友禅染や紅型などの型染で模様を※後染めした帯をいいます。

※

後染め→ 白糸で織った後、白生地に彩色して模様をつける染め。

先染め→ 糸を先に染めてから織って模様を織り出すので生地になった時には色も模様もついていること。

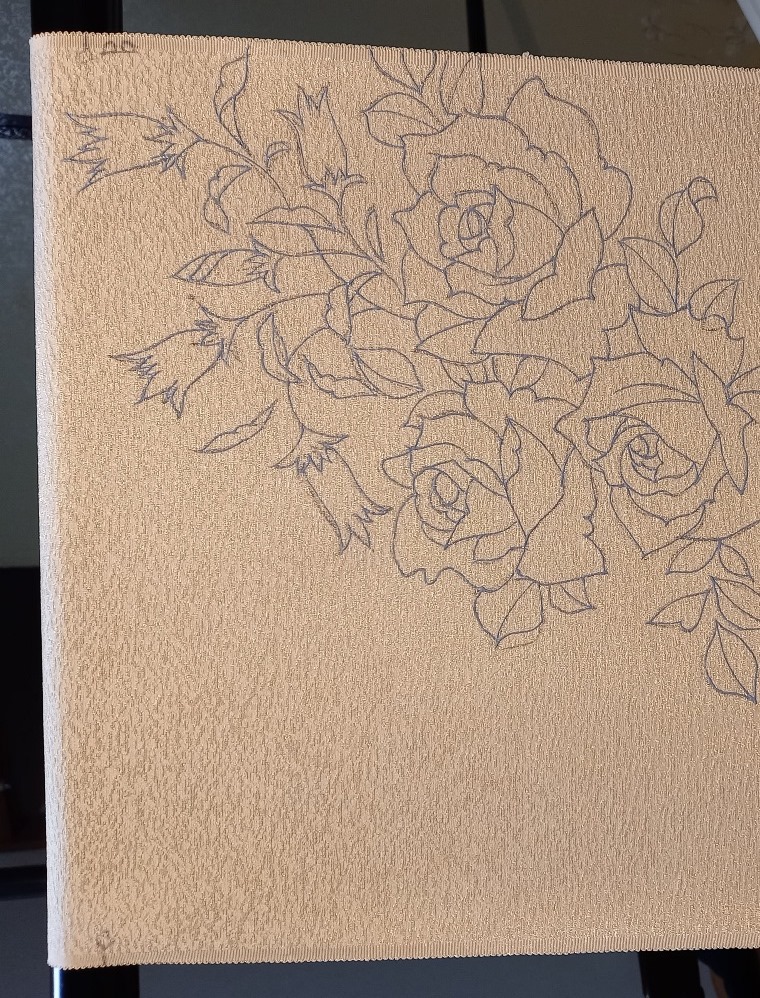

今回は

手描き友禅で後染めする帯地制作風景の紹介です。

模様は総柄とします。お太鼓部分や前にだけ模様付け(名古屋帯)するのではなく、生地全体に模様を広げて

変わり結びもできるようにした帯地になります。

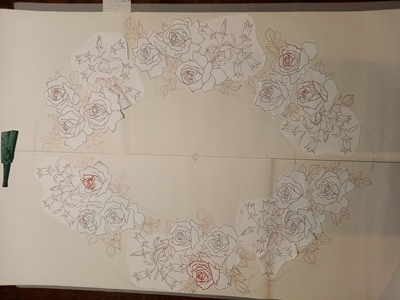

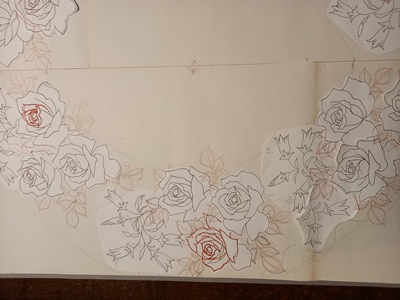

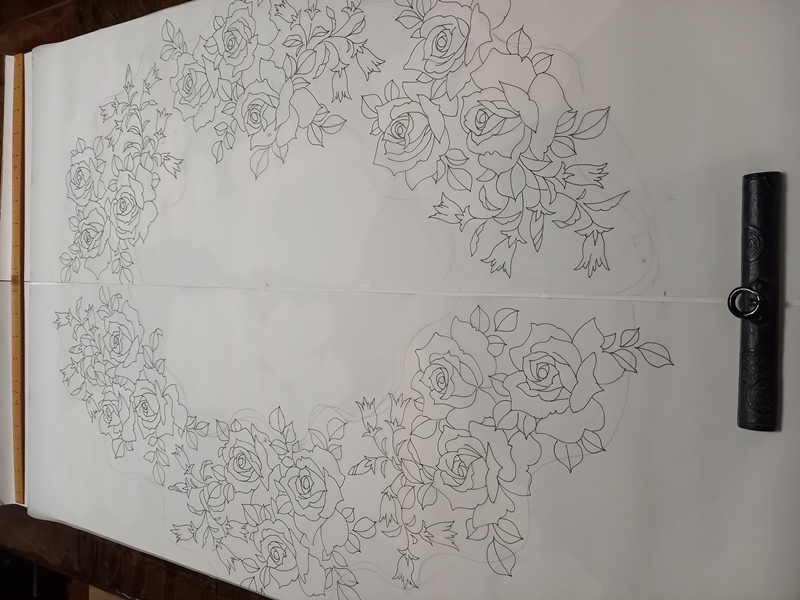

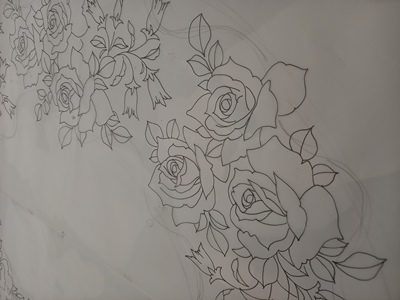

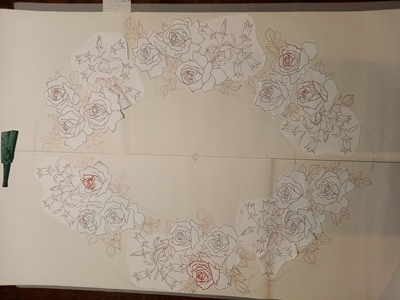

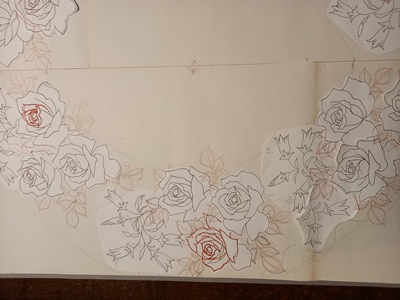

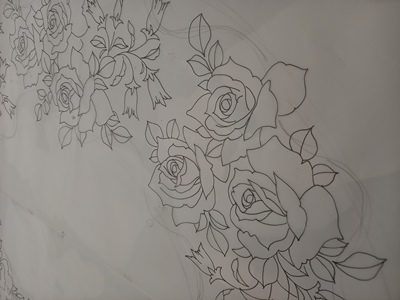

まず模様の図案。バラとカンパニュラを組み合わせて流れを作って 模様の混み具合や花と葉の形を描き直しながら調整。

図案が完成。丸くリースのようになっていますが、実際には細長い帯地に

半円をずらせて描きます。

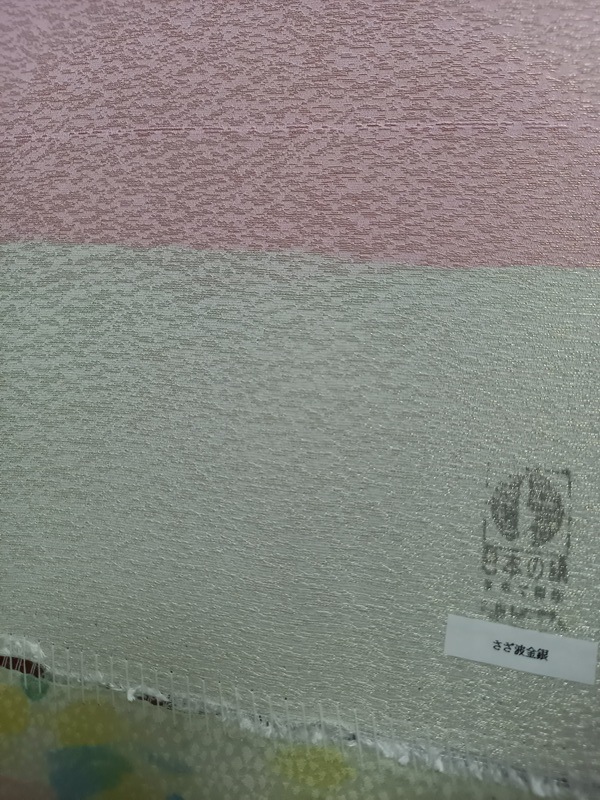

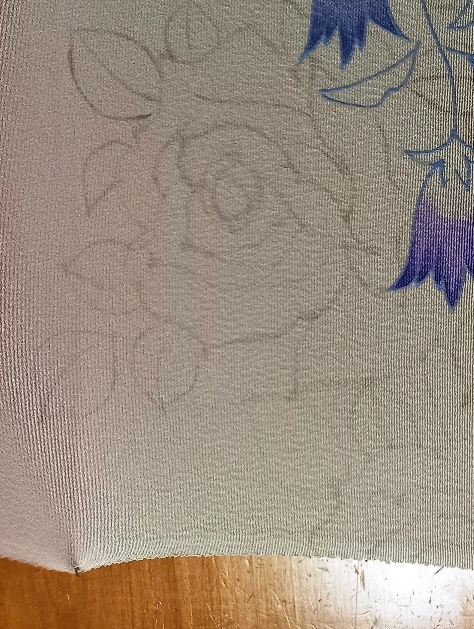

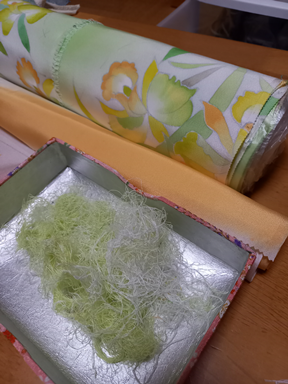

使う生地はこちら。

金通しの生地

金通しの生地です。絹糸に金糸を混ぜて織り、生地に金色の光沢を持たせた生地です。豪華な雰囲気になります。

この生地に図案を写しとって染め作業へ進むわけです。続きは次回に。

ぼかし屋の染め風景 | 11:29 PM

| comments (x) | trackback (x)

2024,09,08, Sunday

無線友禅のお試し

今回はあまり経験のない染め方を試し染めしてみました。

伝統工芸品としての友禅染には二種類あります。

手描き友禅と型友禅です。そのうち手描き友禅はこのブログでお馴染み、ぼかし屋が行っている技法。

糸目友禅ともいい、模様を糊で線描きして防染した生地に染料を筆や刷毛を使って染め、模様を描き出します。

こんな感じです↓

↑糸目糊で防染した跡が白い糸のように線で残るので「糸目友禅」

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、手描き友禅に含まれる技法の中に「

無線友禅」があります。糸目糊による糊防染をせずに、生地にまったくフリーハンドで絵を描くように筆で模様を描くのです。

ぼかし屋では無線友禅はごく例外的に模様の一部に、例えば葉っぱなど、添える事があるものの、ほとんど未経験でした。

次回作では糸目友禅の重要脇役として併用し、初めて花も描く事になったので実験しているところなのです。

(写真が歪み、渦も出ています。生地の縮緬はデジカメと相性が悪く渦がでやすいのでご容赦下さい。縮緬表面の細かい粒粒したシボがデジタルの読み取りを邪魔するらしいです)

まず試作生地に下絵を描きました。

ふんわり感を出すために生地は濡れた状態で描きますので、水分で消えないタイプの下描き染料(新花と呼びます)を使いました。

さてさて、どうかな~

ピンクのバラを無線友禅で描きましたが、糸目友禅と違う

ボンヤリ感は出たと思います。

下絵の新花は筆描きの間、水分では消えず、染めた後の加熱で消えることも確かめました。

無線友禅はボンヤリ、フンワリだけでなく境目をクッキリさせて多色を重ねることも出来ます。ついでに余白でやってみました。

クッキリした桜が重なりあってます。無線友禅ですと、この重なり部分を糸目が邪魔しないので色の重なりが自然に見えます。

まず次回の図案ではこのフンワリの方で行きたいと思います。

予定はバラではないのですが、試作でバラが出来れば他の花は何でもOKなはずなのです。

バラは一番難しいですから。

ぼかし屋の染め風景 | 12:40 AM

| comments (x) | trackback (x)

2023,06,06, Tuesday

手描き友禅染めの仕上げ、金彩

訪問着の染めの作業が終わると生地はこんな感じです。

糸目糊を洗い落とし

糸目糊を洗い落としてもらいますと糊の色が無くなり、生地の

糊の跡が糸の目のような

白い線に変わることで、模様自体をとても柔らかい印象になります。良く言えばふんわりと、悪く言えばちょっとボンヤリした感じになります。

ここに顔料や金色を加えることで模様にアクセントを与え、着用した時により綺麗に見えるようにする工夫です。東京手描き友禅の場合は、花弁を金線で縁取ったり、花芯部分を鮮やかな色合いの顔料で描いて立体感を出したりすることが多いようです。

金彩作業中の机。

豆絞り模様の手拭が写っています。もう染め上がっている着物生地ですからなるべくカバーしておくのです。机の上には金粉や顔料、刷毛などがあります。

染めの色挿しの時と同様、

絵羽模様の流れが不自然にならないよう縫い目になるところの左右がつながるように注意しながらです。

金彩が入った状態。

生地の両端、耳があたるところが

直線ではなく一部少し出っ張りがあるのでご注目を。これは染めの時の

伸子針(しんしばり)

の跡なのです。染め作業直後はもっと出ていますが、水もと、湯のしをしてほぼ真っすぐに戻っているものの、よく見ると少し残っているのです。

これは伸子針を使った証拠、つまり

手仕事で染めた証明なのです。亡き師匠は「伸子針の跡は手描き友禅染の勲章」と言ったことがあります。

出来上りです。

衣桁に掛けて全体を確認。金彩、顔料などに使った

水分のため生地が歪んでいます。これを湯のしで直してもらいます。

今後、この

湯のし作業の様子もご紹介したいと思います。

ぼかし屋の染め風景 | 11:40 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,04,27, Thursday

糸目糊落とし

before,after

☆before☆

手描き友禅の誂え染めでは色挿しの作業が終わると色の調子を確認するために

模様伸子を外してから

生地を並べて全体の様子を見ます。

前 左胸側の、

衿、身頃、袖を並べたところ。

色の調子を見るとは、色の濃淡が全体で見た時に不自然でないか、流れが出ているかです。

裾模様を並べたところ。

白生地を仮絵羽仕立てしてから下絵を描き、解いて染め作業をする

手描き友禅染め。染めが終わったばかりの状態はこんな感じです。黒っぽく糸目糊が残っているだけでなく、

伸子針(しんしばり)

の跡でナミナミに歪んでいるのです。

生地に

ご苦労様と言いたくなります。

これから整理屋さん(丸京さん)へ生地を送る準備をしました。

当て布など不要な部分を解き、元の生地の状態に縫い戻します。

巻き戻すと、

生地の裏が見えています。

手で色挿ししたことがよく分かる色合いをしています。つまり

表と同じ染料がじっくりと裏まで浸みわたっています。

以前にも紹介した生地の

剥ぎ合せ専用のミシンが写っております。

生地が巻きの状態に戻ったので、いよいよ丸京染色さんへ行ってらっしゃい!です。

☆after☆

さて丸京さんから戻ったところ。

蒸して色を定着させ余分な糊を落とし水洗いして湯のし(生地の整地)をしてもらった絹地が戻りました。

裾模様を並べました。

左右両方の衽(おくみ)部分は縫い合わせたまま。生地の終わりに当て布が付いたまま。手描き友禅の作業風景の紹介ですから、いかにも途中という状況をそのまま写しました。

上前の衿、身頃、袖のつながり。着用すると一番目立つ部分です。

糸目糊が落ちて白い線が浮き上がり、生地の歪みも取れて

生地がまっすぐに。光沢も取り戻しましたよ。

右袖の後ろ側。

次回は仕上げ作業です。

ぼかし屋の染め風景 | 10:19 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,04,06, Thursday

手描き友禅の色挿し

長い生地を

模様伸子に張り、染める部分を表に出し、作業しない部分を端に巻き込んでおきます。持ちやすく、作業しやすくしながら作業机で染めていきます。

訪問着ですから、

絵羽模様。つまり

縫い目の境を越えて模様がつながっています。

このように並べて境目の左右に同じ色が続くように、間違えないように色を挿していきます。

張った生地の間から

電熱器が見えています。

染料を煮る時は赤く熱していましたが、

色挿しは、ニクロム線が赤くならない程度の低温で温めながらの作業。赤くなっていたら生地が焦げちゃいます(^-^;

このように

裏返すと出来上がりの色調が確認しやすいのです。

なぜかといいますと、「

裏側には糸目糊がないから」

糸目糊は模様をくっきり縁取っているわけですが、出来上がりますと、糊はみな落とされて、糊の跡が糸目に見える白い線になって残ります。

色挿ししている最中に見るより、模様の出来上がりはよく言えば柔らかく、悪く言いますとボンヤリします。折々に裏側をチェックして、程よい色の具合かどうか確認しながら作業を進めます。

手前に写っているのは、

色試し布。この布を見ると、色のラインアップが一目瞭然ですね。

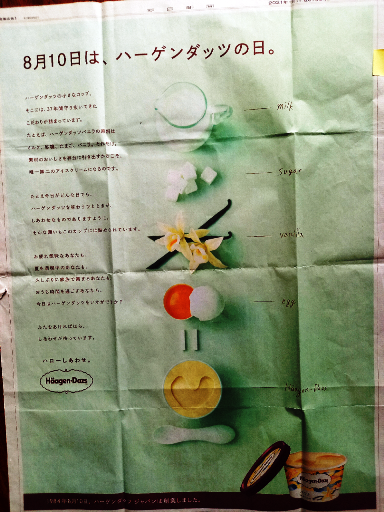

淡い黄緑地に緑、黄、オレンジ系の黄を配した

今回の色調にはヒントがありました。

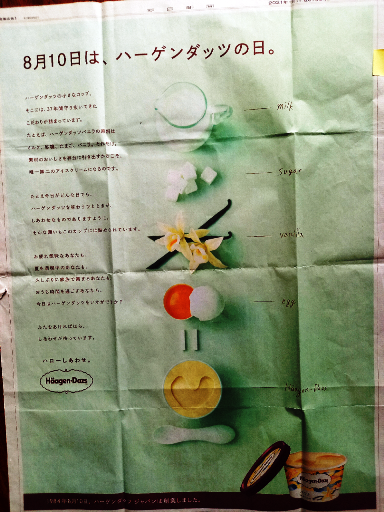

アイスクリームメーカーの

ハーゲンダッツの2021年8月10日の新聞広告です。薄い青緑の背景に

オレンジ色の卵がくっきりと。アイスクリームの柔らかいクリーム色も美味しそうに馴染んでいます。

この広告を見た時に「何ておしゃれな色合い、頂きたい!」と思ったのでした。写真では分かり難いかもしれませんが、色だけでなく内容もおしゃれなのです。

上から、「ミルクと砂糖とバニラと卵で出来ているアイスクリーム」と読める

足し算の式が書いてあるのです。

時間がかかりましたが、今回の色調のヒントにさせていただきました

<(_ _)>

ぼかし屋の染め風景 | 06:15 PM

| comments (x) | trackback (x)

2023,03,19, Sunday

東京手描き友禅の職人組合が主催する染芸展への出品作は蘭の訪問着です。

制作工程をご覧いただくのに、あいにくカメラが壊れてしまい、下絵、糸目糊置きの写真がありません。データは操作出来なくなったカメラの中。いずれ新しいカメラを購入しましたら、データを移動させ、パソコンに取り込む予定です。どのようなカメラにするか決心がつかず、修理不能で返却された愛用のカメラを眺めてはため息をついております。

という訳で、色挿しからはスマホ撮影しました。

当然ながら画質が今一つ。それにブログ用に加工するのもカメラ写真のようにはいかず、苦戦しております。

実際より長細く、広角レンズなので横にも広がった画面となっております。ご容赦ください。いつもの作業机が広く写っております(^^;)

下絵を考える時、およその色合いは同時に考えるのですが、最後に色見本を使って色をラインアップ、自分の中で着物全体の色調を決めます。

写っているのはパントーンの色見本帳。

色の流れと濃淡が確認できるタイプで、着物用ではありませんが、とても便利です。今回の蘭は緑の花が主体でオレンジと黄色も取り合わせる方針。

まず染料を煮て色を作っております。グツグツさせて粉末の染料を煮溶かします。

訪問着は柄の量が多い、つまり色がたくさん必要なので絵皿ではなくステンレスボールで煮て、絵皿に移して使用します。

準備できた色の数々。今回は何本か新しい筆もおろしました。

生地を模様伸子(もようしんし)に張って作業をする部分を表に出してピンとさせまおきます。

色作りに使用した色試し布↑

作業中にも試すのでどんどん増えていきます。染めている作品で使用している生地の余分の部分、または同レベルの生地で試します。生地の厚さや織りで色は違って見えるからです。

色挿し作業を始めたところ。

糸目糊だけのところに全部色が入っていきます。これからが長~い。

ぼかし屋の染め風景 | 06:36 PM

| comments (x) | trackback (x)