2021,12,18, Saturday

日本の婚礼衣装展 そごう美術館

見て来ました報告が遅くなりましたが、

横浜のそごう美術館に行ってきました。

「ジャパニーズウェディング 日本の婚礼衣装展」

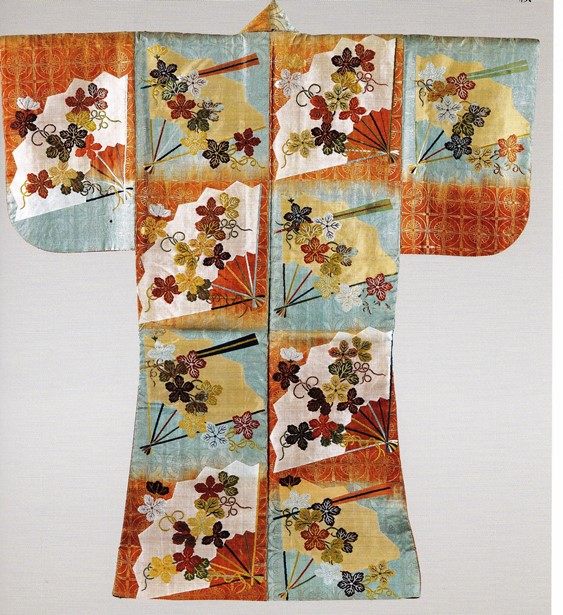

江戸末期の武家の婚礼衣装や道具から1900年前後の商家、豪農の花嫁衣装が、これまでにない規模で展示されていました。

会場入り口すぐ、大名家伝来の打掛、帷子三点の展示だけは撮影自由でした。

三点とも

主役は刺繍。武家の婚礼で花嫁や付き添いの女中衆が着用したものだそうです。

松竹梅を基本に、水に遊ぶ亀を配置した図柄です。

竹笹は匹田糊を使って防染し、鹿の子模様です。糊や染料の出番はここだけで、あとは総刺繍。経過年月にも関わらず、素晴らしい保存で糸の退色が感じられず、伸び縮みによるツレも気にならない程度です。

目を近づけて、つくづく拝見。

松の放射線状の糸に勢いがあり、

岩が厚みや、水の軽やかさが糸の挿し方で表されていますね!!

亀は

刺繍に刺繍を重ねて甲羅を重々しく。

こちらの亀は

染めの上に刺繍を重ねています。

鶴も羽の羽ばたく向きに糸が通っています。

さて今度は明治期以降の町方の婚礼。

この写真ご覧ください。

松竹梅の図柄で三色の地色で染め分けられています。

披露宴で今も使われる

「お色直し」という言葉。白い衣装だけでなく、色物の衣装も着たいから、あるいは、多くの衣装を持って嫁入りすることで家の力を誇示した名残りで使われる言葉だと漠然と思っていました。でももっと深い意味があるそうなのです。

(写真は図録から。解説は主にNHK日曜美術館アートシーンより)

日本語の白、赤、黒の語源は 昼の白、夕焼けの赤、夜の黒だそうです。それをすべて重ねることで、時間の移ろいを見にまとうという意味があったとか。

婚礼の時、輿入れ、

盃事は白い衣装で、夕刻のご披露は赤から始まり、やがて深夜の黒へというのが「お色直し」

よく言われる「婚家の色に染まりますという意思表示」としての白でもあったでしょうが、アートシーンによれば、自然な時の流れをそのまま取り入れるという日本人の自然観が、婚礼衣装に現れているという解説でした。

江戸時代の婚礼ファッションブック「手鏡模様節用」1700年代末頃

右下に文字で、上着の地色は黒、中着の地色は赤、下着の地色は白、と書かれていて、挿絵の着物は裾をめくって描かれ、黒、赤、白の重ね着だと分かるようになっています。

展示では様々な三色の取り合わせが見られました。

まったく同じ図柄の色違い。おそらく重ね着でしょう。

三着とも、きっちり左右対称な柄付け。注文主の性格もしのばれますね。

財力によって三色を着替えたり、重ね着したりしたそうです。地域性や流行もあったことと思います。

こちらは打掛三点です。どれも裾のフキが厚く刺繍も多く、でもよく見ると図柄は少しずつ違えてあります。昼、夕、夜で着替えたことでしょう。

1900年代になり財力面で中間層が増えてくると、手に届くお値段の贅沢を求めて

衣装の簡略化が進みます。

こちらは

着用時に下になる部分を(どうせ見えない)簡単な生地で代用したもの。着れば三枚重ねに見えます。

日本では十二単の昔から着物を重ねて(襲ねて)着ることが礼装として大切なポイントでした。このような工夫は、

簡略してもなお礼装、三衣襲ねでありたいという意味でしょう。

さらに簡略化され、重ね着を止めたのがこちら。

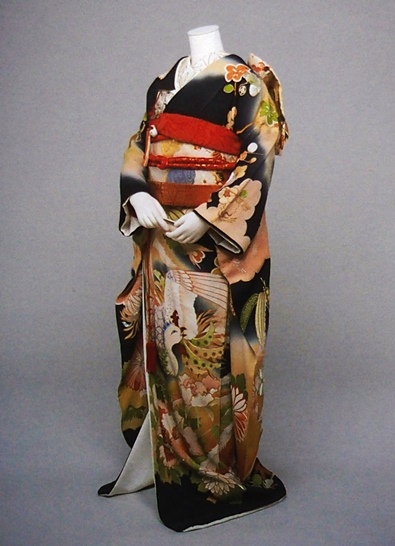

1930年頃の婚礼用振袖。もはや表着の黒だけです。

1930年頃の婚礼用振袖。もはや表着の黒だけです。

図録のこの写真は会場でも同じように着装で展示されていました。現在の振袖にかなり近い着装です。重ねの部分は

比翼仕立てになっていると思われます。着物の裾と袖、袖の振りにだけ生地を縫い付けて、二着を重ね着しているように見せるものです。

このような黒地の振袖は1900年代半ばで長く花嫁衣装の主役でした。

このような

比翼仕立ては今でも黒留袖に残っているものの、現代の振袖ではほとんど見られなくなりました。

黒地の振袖の着装、後ろ姿。

丸帯(帯全体に模様が織り込まれている織り帯)

丸帯(帯全体に模様が織り込まれている織り帯)を膨ら雀(ふくらすずめ)の形に結び、腰にはしごきを巻いています。現在では

袋帯(着装時に隠れる部分の模様織を省き軽くした)が主流で、しごきも七五三女児だけに残っています。

現代の振袖でも重く動きも不自由ですが、かつて本当に三着も重ねていたお嫁さんはさぞ重かったことでしょうね(^^;)

会場には何本か帯も展示されていました。その中で一番美しかったのがこちら。

葉も花も、ほとんどの色目にグラデーションがあります。

濃淡をだす毎に僅かずつ織り糸を変えていくことを想像すると、恐ろしいほどの手間の結晶です。

本当に目の保養でした。

展覧会ルポ | 10:55 PM

| comments (x) | trackback (x)

2021,08,04, Wednesday

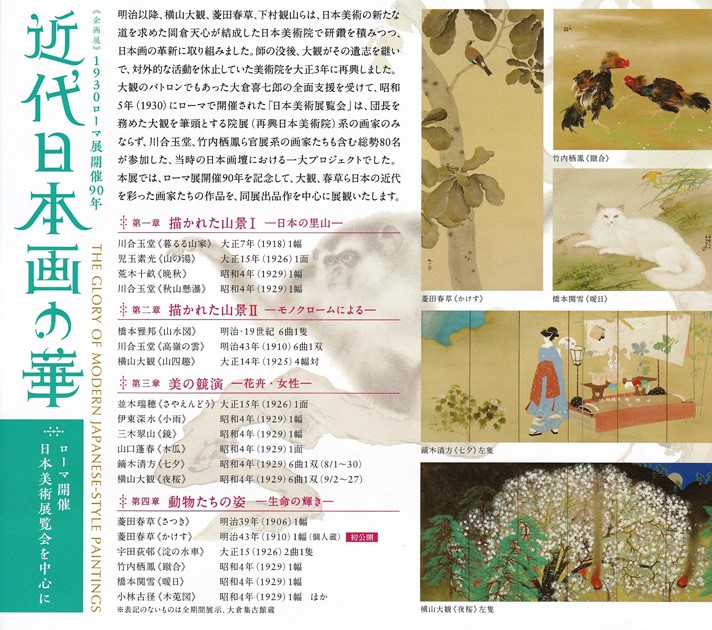

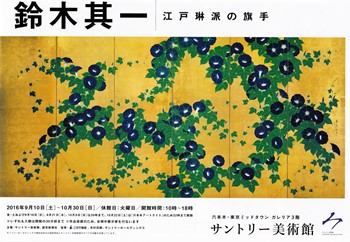

サントリー美術館で今開催中の、ちょっと面白い展覧会の紹介です。

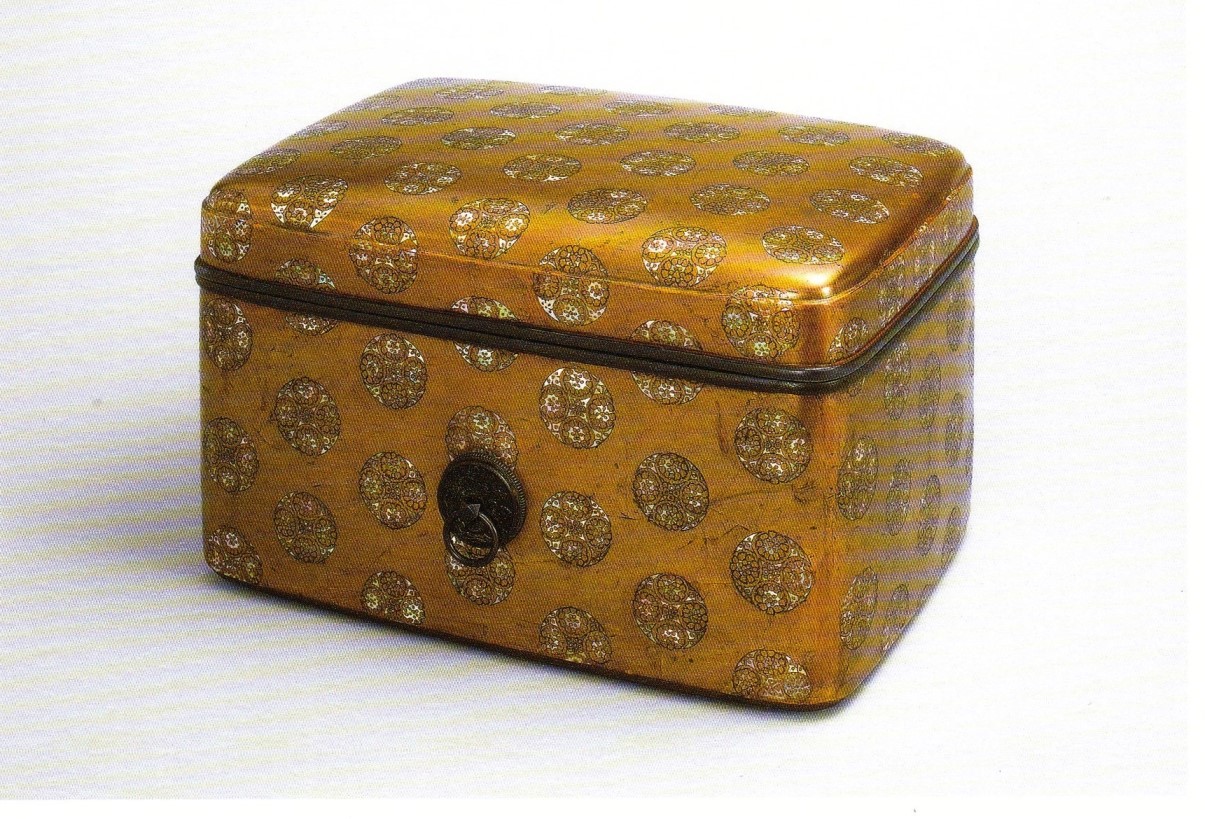

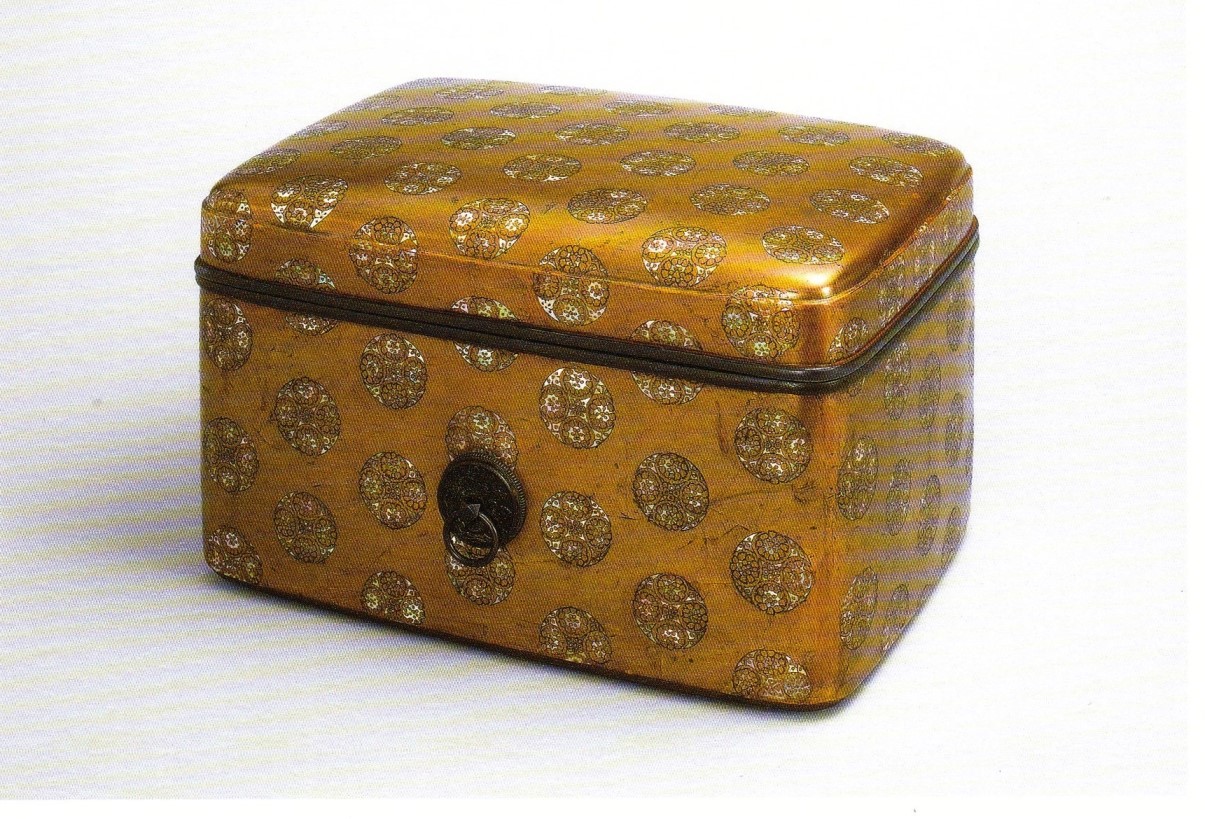

まずはこちらを。華麗な手箱。

教科書にも載っていたりする

国宝です。

浮線綾螺鈿蒔絵手箱(鎌倉時代)

両手でしっかり持つほど

大振りな作りで、金地を埋め尽くしている螺鈿は剥落も少なく、新しかった時は

揺らめくように輝く箱だったと思われます。

この工芸品だけなら、これまで国宝展などで見る機会はありました。今回の展覧会が面白いのは、手箱を

保管していた箱も展示されていることです。

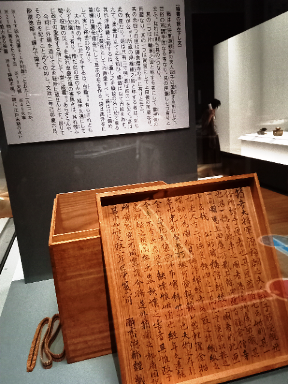

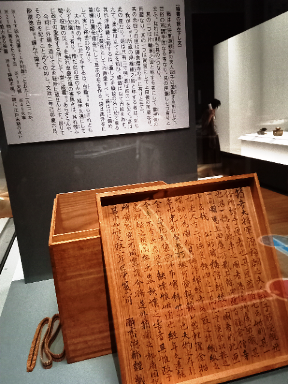

蓋の裏に

手箱の由来が書かれていて、解説によれば、この手箱は

北条政子の愛用品だったこと、火災や破損を免れ今日あるのは政子の霊力のおかげだと書かれているそうです。

箱は

江戸時代1819年に誂えられたとのこと。

日本史上、有数の女性権力者だった北条政子、さすがの所持品です!

こちらは会場で撮影した写真。

箱と手箱が背中合わせに見られます。一部の除き会場は撮影自由でした。有難いことです。

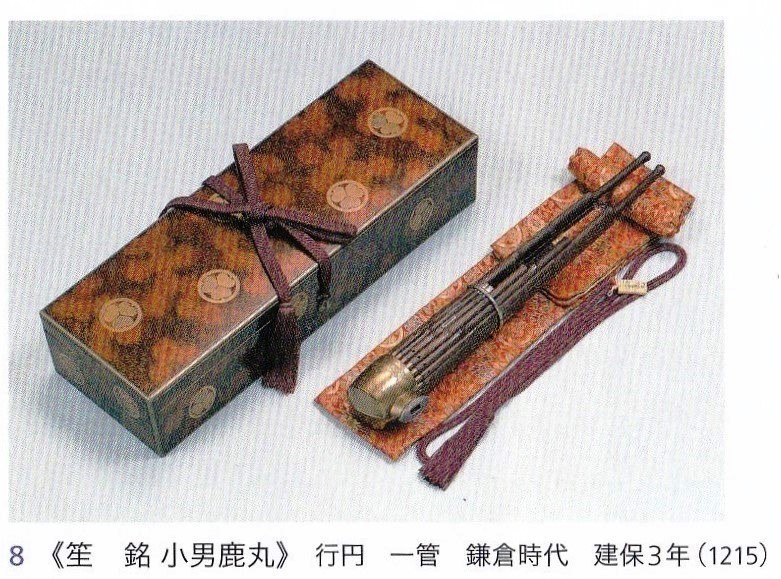

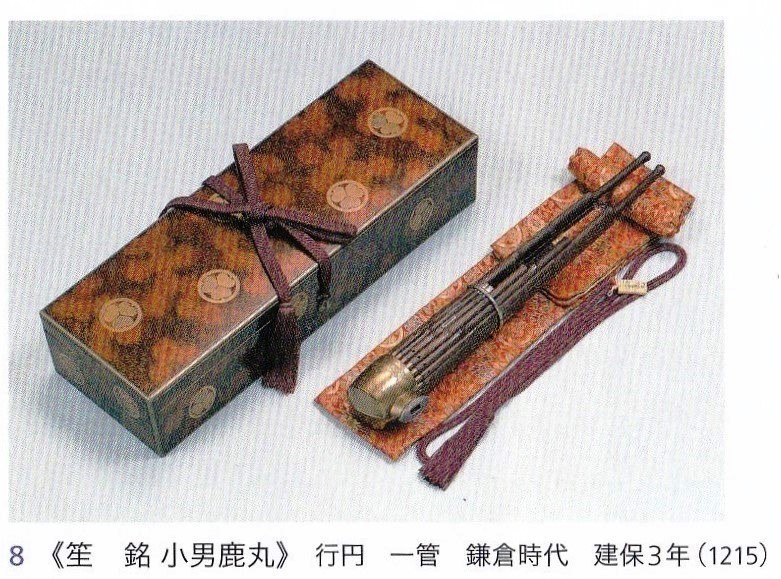

こちらは展覧会パンフレットの写真から。

同じく鎌倉時代の笛で、

小男鹿丸という銘の「笙」

独特な形が安定するように作られた箱。箱は後世に作られたもの。葵のご紋が見えますね。

他にかの

徒然草の巻と、それを納めた箱など、大変なラインアップでした。

元の箱が傷まないよう、後世さらに箱ごと収める大箱が作られたりしたのです。

現代の日本にも外箱も大切に思うセンスは受け継がれていますよね(^^♪

この展覧会はいくつかのテーマに分かれていて、箱以外にも、たとえば

制作時から姿を変えてしまったものを、

元々の姿を思い浮かべられるようにした展示。

右は

元は絵巻。左は

元々は着物。いずれも今は掛け軸になっています。

絵巻は、持ち主が切り売りしてしまった場合が多いそうです。着物の場合は傷みに少ない綺麗なところだけを軸で飾れるようにしたのではないでしょうか。

どうやら

左身頃の背側を切り取ったようですね。

江戸時代(17世紀)の「舞踊図」

元は

六曲の屏風だったものを舞人ひとりずつに分けて額装されています。江戸初期のファッションがよく分かります。退色していない時は華々しい色調だったことでしょうね。

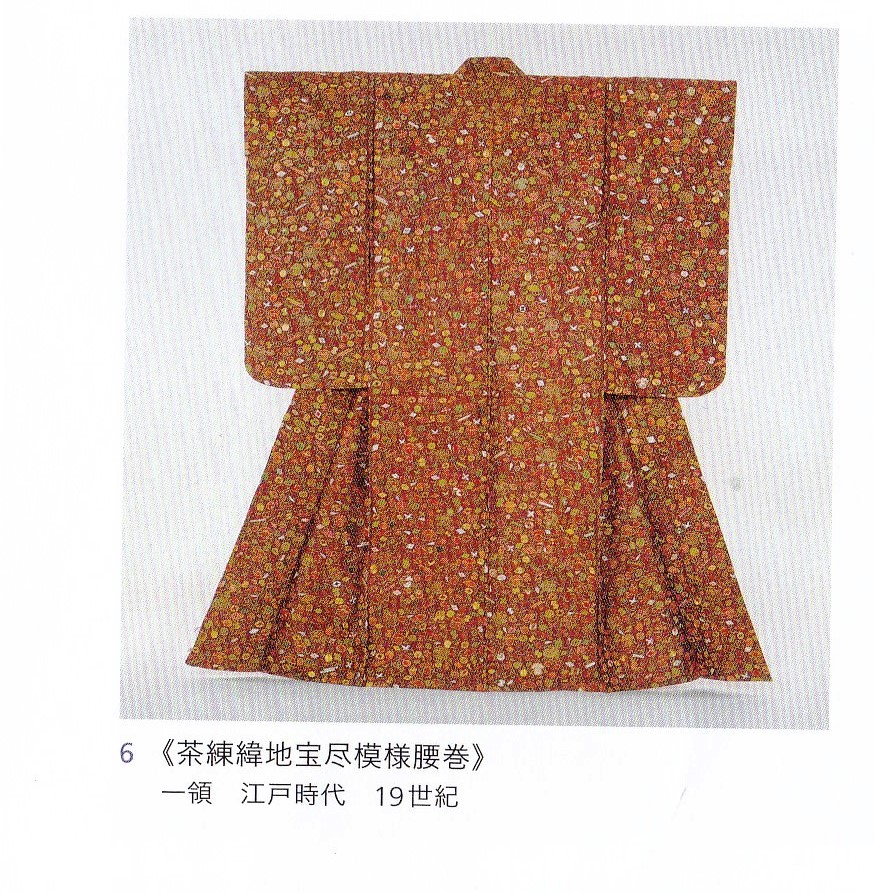

「よく見ないと分からない」という展示も。

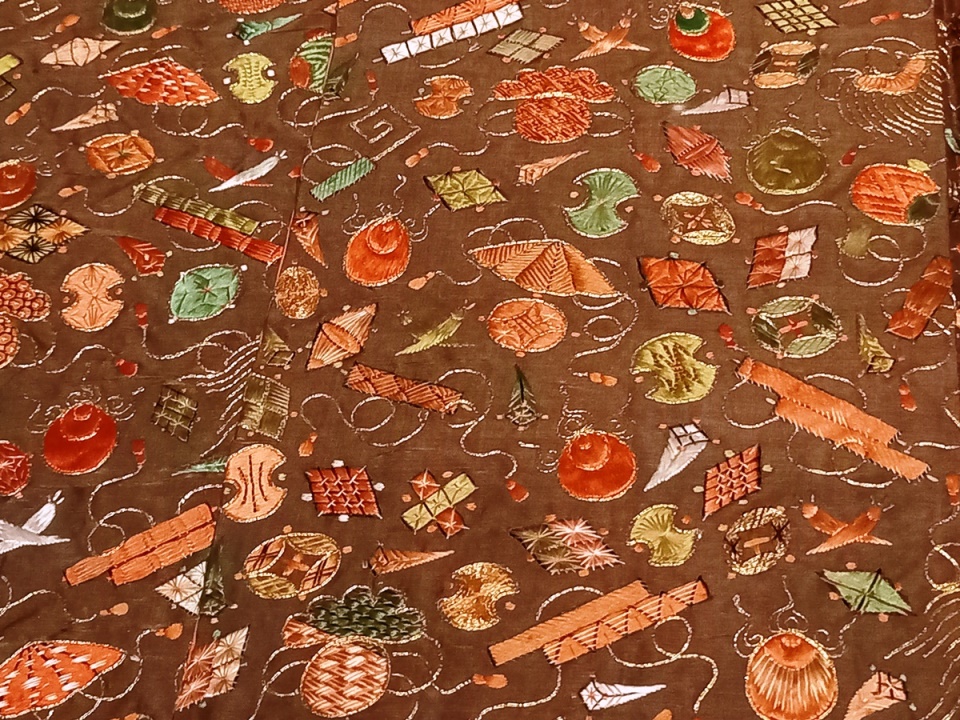

さてこれは?

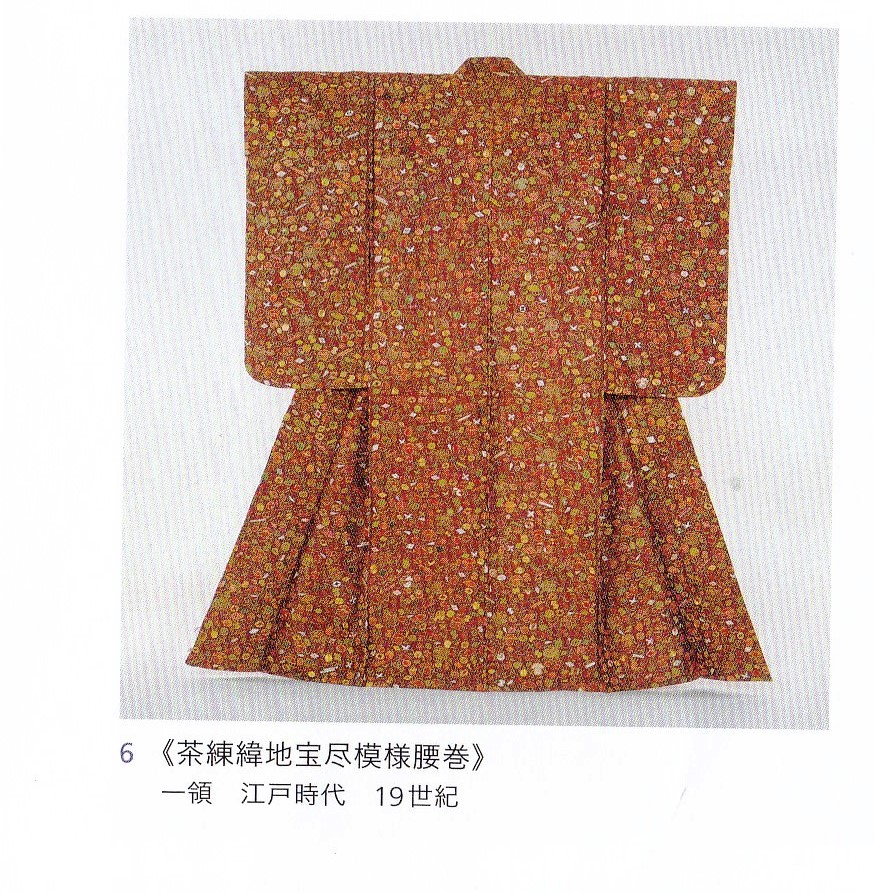

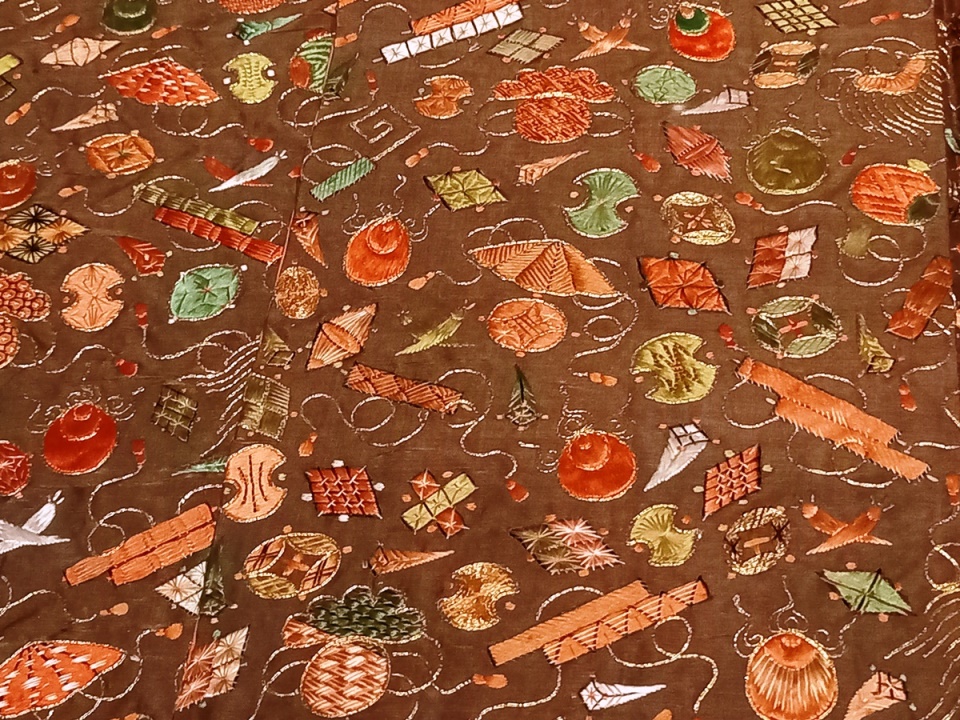

身分の高い

武家婦人の夏の装いだった「腰巻」です。

一面の

宝尽くし。じっと見ますと、当然ながらすべて

手仕事の刺繍。一面にぎっしりと。

気が遠くなるような仕事ぶりです。

「腰巻姿」は現代ではほぼ見ることがないので、参考例を2点紹介します。

織田信長の妹であるお市の方

黒沢明監督の「隠し砦の三悪人」の一場面より

小袖の上に重ね着した腰巻を上半身だけ脱ぎ落してある着付けで、袖部分が腰の左右に張り出して、立ち姿が豪華になります。

「ざわつく日本美術」展は8月29日(日曜)までサントリー美術館(六本木)にて。

めったにない展示です。ぜひどうぞ<(_ _)>

展覧会ルポ | 04:54 PM

| comments (x) | trackback (x)

2019,02,14, Thursday

前回ブログの続編、追加版です。

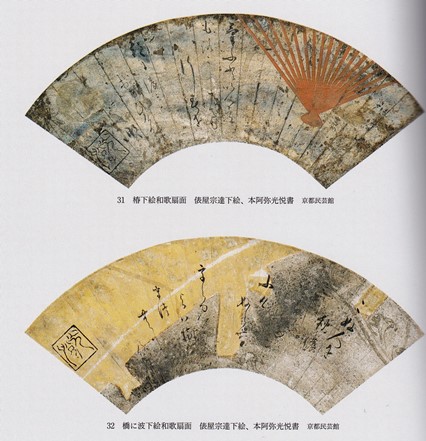

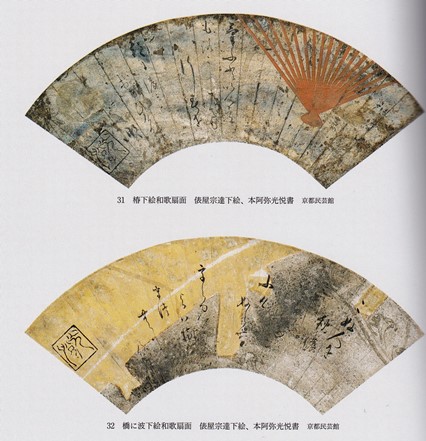

奈良時代のメモ帳からスタートしたとはいえ、形が末広がりであったことから扇は実用兼、縁起物としても喜ばれ、安土桃山期には絵師たちが扇絵に腕を振るうようになります。長谷川等伯や狩野派も扇を製造販売していたという説もあるそうです。

そして江戸初期に現れた琳派の祖、俵屋宗達。「俵屋」ブランドの扇は優れた扇絵で大人気だったそうです。

画像は日本美の昇華、朝日新聞社より

2点とも和歌扇面。上が椿下絵、下は橋に波下絵。

本阿弥光悦と俵屋宗達のコラボ作です。かの有名な鶴下絵和歌巻と同じ雰囲気で、

扇だった時の名残りが放射線状の筋となって残っています。

扇は長期保存に向かないので、扇骨から絵を外して平に戻し、このように保管したのです。

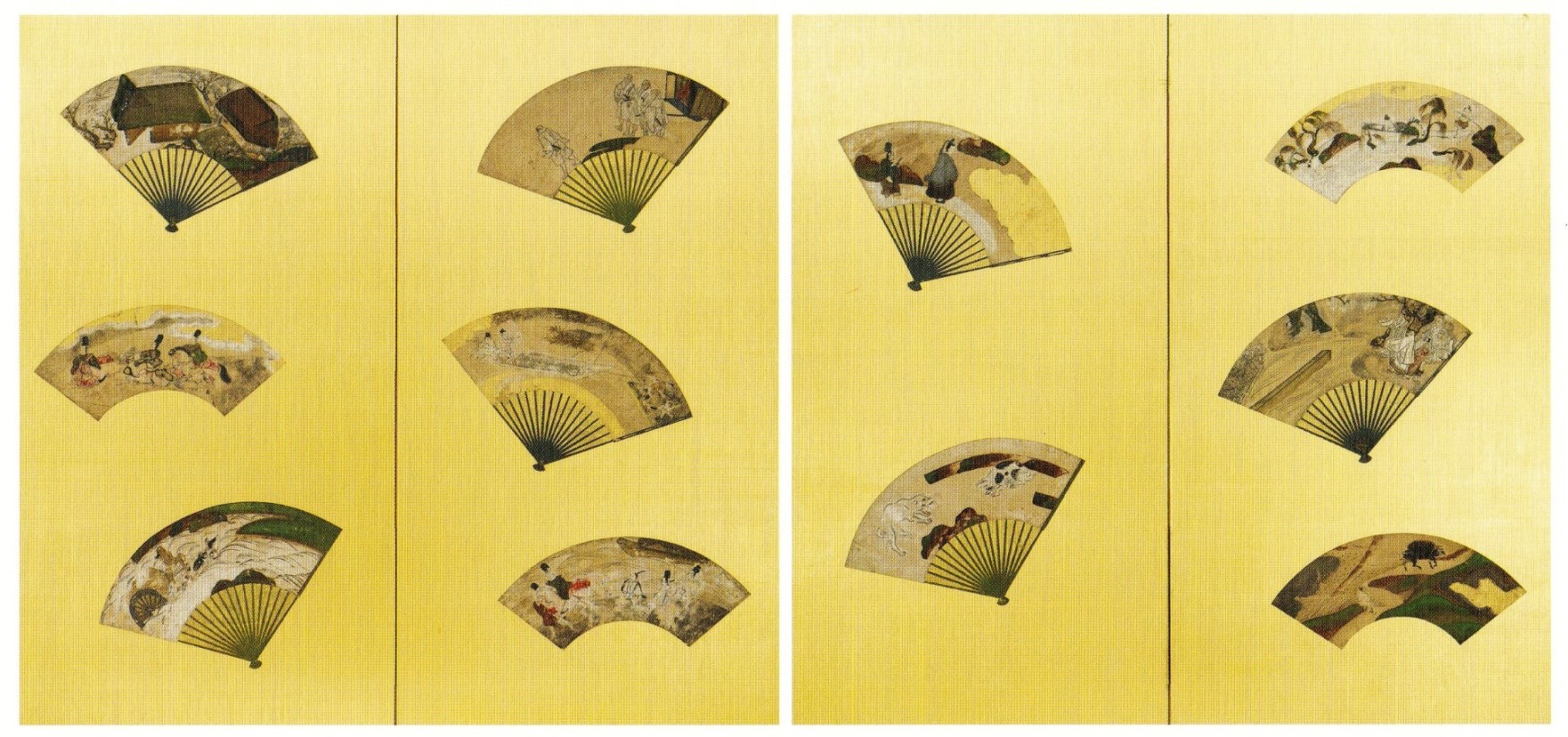

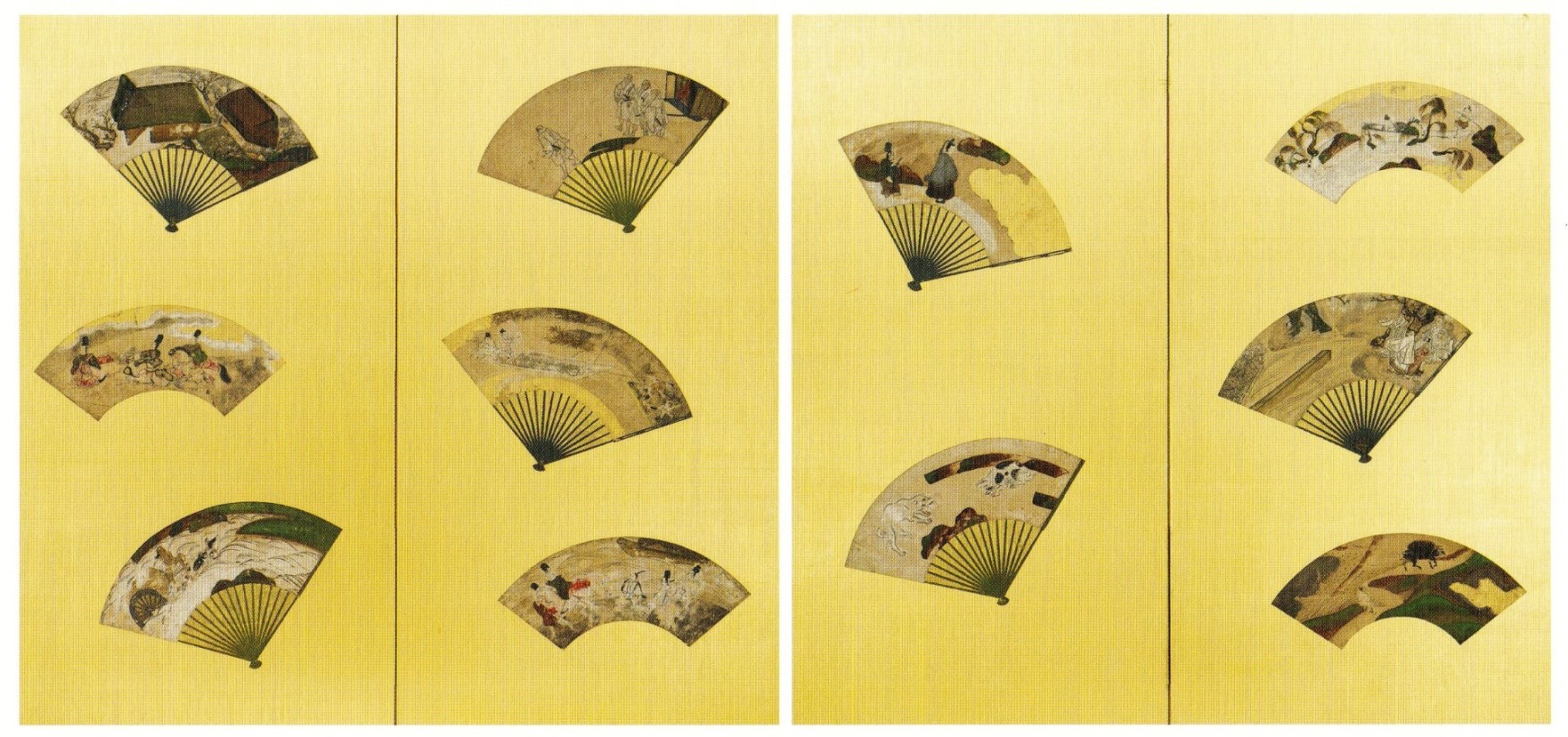

ただ保管するより楽しめるように工夫されたのが、扇貼り交ぜ屏風。

醍醐寺所蔵、醍醐寺展図録より

解説によれば、宗達の死後に製作されたと考えられていて、扇絵をただ列に並べるのではなく、散らし風にしておしゃれな配置となっています。扇の向きを変えたり、柄の部分を描いたり描かなかったりして変化をつけています。

扇は水に流したり、畳の上で投げたりして遊ぶものでもあったので、「扇を散らした図」は発想しやすい構図だったのかもしれないと思います。

宗達は江戸初期の画家です。今はよくある○○散らし、例えば花散らし、貝散らし、といった構図の初期の作品にあたると思います。

一方こちらは、始めから屏風絵にするために宗達が描いた扇散らし図。

フリーア美術館所蔵(画像は同館のホームページのダウンロードサイトより)

扇絵を貼ったのではなく、広い画面に扇を散らせた図柄を、宗達が構成して描いたものです。閉じた扇を混ぜたり、重ねたり。文字通り扇を散らせた構図です。

画像は屏風を真っすぐにして写した状態ですが、本来の屏風として飾られた写真があります。平面なのとは迫力が違いますよ。

NHK BS放送「江戸あばんぎゃるど」の映像より

屏風全体で見た時の色のバランスも考えてあり、色調がすばらしいです、と申し上げるのもおこがましいですが。

「江戸あばんぎゃるど」は明治以降に米国へ流出した日本美術品、主に屏風などの絵画と、その流出経路、現在の保管状況のドキュメントで、今年1月に放送されました。

所蔵しているフリーア美術館はチャールズ・ラング・フリーアの明治期の収集品を基に設立されました。

彼は「宗達の再発見者」とされていて、つまり明治期の日本人は宗達を評価することがなかった、そうです(T_T)

米国に渡ったから大切にされてきた面もあり…

遺言により所蔵品は門外不出。ワシントンDCの中心地にあるそうですが、観に行くには遠すぎます(T_T) かの「松島図屏風」もフリーアにあるのですよ~

〆のご紹介は酒井抱一の扇そのもの。

武蔵野図扇面(上野 国立博物館の展示より)

解説文によれば、秋の武蔵野に昇る、または沈む月を描いているそうです。

宗達から約100年、これぞ扇絵!と言わんばかりの成熟した作品ですね。

私は昇る月、と見ましたが?

3/3 追記

ぼかし屋のお雛様、木目込みの親王飾りです。

後ろの屏風にご注目を。

酒井抱一の屏風の

ミニチュアです。

だいぶ以前に琳派の展覧会のミュージアムショップで買いました。

もともとお雛様の後ろは衝立だけでしたが、屏風が加わってオリジナル感が出ました。

展覧会ルポ | 02:00 PM

| comments (x) | trackback (x)