2015,02,21, Saturday

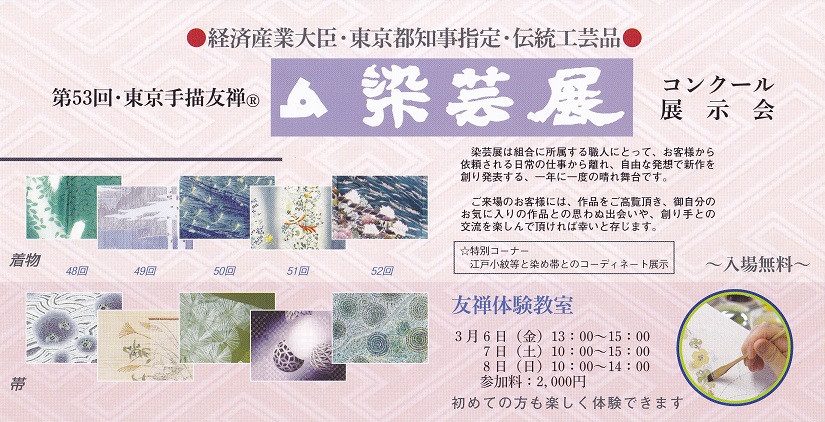

東京手描友禅・染芸展のお知らせ

東京都工芸染色協同組合主催の

染芸展が開かれます。

私は一点だけの出品ですが、先輩方の作品がたくさん展示されます。

すべて伝統工芸品・東京手描友禅の着物や染め帯です。

京都や金沢の手描友禅と技法は同じですが、

東京の特徴として、デザインから染めまでの

一貫制作が多いこと、製作者それぞれの

独自性が強く、

粋な雰囲気が大切にされています。

まったく型を使わず全工程が手描きの着物は、小売店ではなかなか展示されておりません。

ご興味おありでしたら、この機会に是非ご覧になってはいかがでしょうか。

展示販売会の形をとっていますが、どなたでも

自由に鑑賞していただけます。

友禅の体験コーナーもあります。

案内をご希望の場合は、会場受付で宮崎をお呼び出しください。染めの技法や各作品の特徴など説明申し上げます。お気軽にご質問ください。お楽しみいただければ幸いです。

東京手描友禅・染芸展

3月6日(金)13:00~16:30

3月7日(土)10:00~16:30

3月8日(日)10:00~16:00

※友禅体験は15:00まで。最終日は14:00まで。

会場→

東京都産業貿易センター浜松町本館3階

(港区海岸1-7-8)

JR浜松町駅北口から徒歩5分

ゆりかもめ竹芝駅から徒歩2分

※染芸展の

案内状をご希望の方は このホームページのお問い合わせフォームでご連絡くだされば、郵便でお送りいたします。

お知らせ | 11:29 PM

| comments (x) | trackback (x)

2015,02,12, Thursday

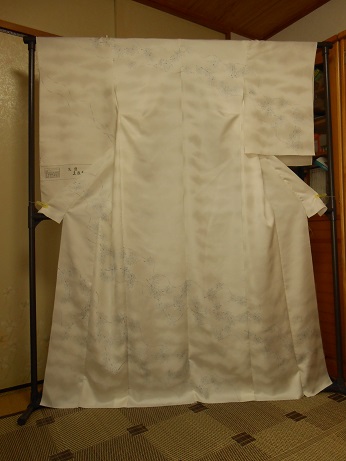

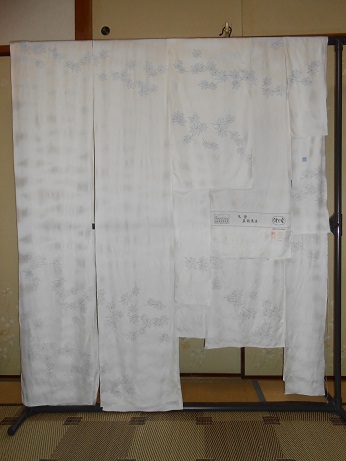

無線友禅の半襟

東京手描き友禅で作成されるのは訪問着や振袖などの着物と染め帯ですが、

半襟やショール、風呂敷などの小物類の染めも行います。今回は半襟を染めたのでご紹介します。

塩瀬

塩瀬(絹の織り方の種類で半襟生地の多くが塩瀬)の白生地に複数の色で小菊を筆書きしました。臙脂色の紬に合わせるためにデザインしました。

スッキリした襟元になります。真っ白な衿もよいですが、

このように軽く模様があるとお洒落です。

この半襟は色を染付けしていますが、他に金彩で金銀の模様を付けることもあります。

ぼかし屋の作品紹介 | 09:56 PM

| comments (x) | trackback (x)

2015,01,30, Friday

文化学園服飾博物館で、日本の染織技術について大変参考になる展覧会が開かれています。

「時代と生きる・日本伝統染織技術の継承と発展」2015年2月14日まで。

https://museum.bunka.ac.jp/

伝統の染織というと、古い時代の遺物か、1900年前後に発達した

絞り染めや友禅の手仕事の技術の紹介が中心になることがほとんどですが、

今回の展示は

現代の機械染めの技術までを系統だてて紹介しているところが貴重です。

江戸の昔からほとんど技術が変わっていない

手描友禅は別として、

型友禅の方はどんどん機械化されてきたことが、大変分かりやすい説明と作品例の展示、それにビデオで紹介されているのです。

最初に、職人さんが型紙をスッスッとあてて手際よく染料糊を摺り込んでいく

手仕事による型友禅の染色作業の様子をビデオで見ることができます。それと比較しやすい展示で、型染めの機械化の過程も紹介されているのです。

一番機械化された型友禅がいわゆるシルクスクリーンによるプリント捺染で、この工程ビデオでは、何層にも連なるローラー型の機械の中をベルトコンベアのように反物が進んでいっておりました。このような様子は初めて見ました。迫力ありました。

手染め屋としては、ちょっとため息が出ますが。

でも型友禅の機械化が進んだからこそ、大正、昭和期に友禅染の着物を多くの人が楽しめるようになったのです。

手描友禅と

手仕事による型友禅だけではとうてい多くの需要に応えることはできませんから。

最後に現代のデジタルプリント技術も紹介されていました。

貸衣装用の振袖や留袖のインクジェット印刷による色付けの様子をビデオで初めて拝見…。

これは染めではなく、写真のプリントでおなじみの印刷技術で、友禅風の模様や色を布に高速プリントするものです。

真っ白い生地が、インクの吹き出し口を通過する時に、シュッシュッと吹き付けられるインクで、一瞬にしてカラフルな振袖になっていくのです。

模様部分も地色の部分も、金銀までも同時に!

その

スピードといったら!

一反分の色付けが、おそらく10分程度で済むのではないかと思いました。

ほかに

絞り染め、紬などの織りの技術、

浴衣の注染などについても詳しい展示と作業を紹介するビデオを見ることが出来ます。

受付の方のお話では、この展示を企画なさった学芸員の先生は、伝統技術と現代の技術のつながりについて大変詳しい方だそうです。

着物の染織技術から発達したのが日本の服飾のプリント技術であるとか、明治以降の洋服制作に刺繍など様々な着物の技術が転用されたことは以前から聞いています。

着物というのではなくとも、日本の染織にご興味ある方は是非お立ち寄りになってはいかがでしょうか。

文化学園服飾博物館は渋谷区ですが、

新宿駅南口から徒歩10分ほどです。

※館内は撮影禁止で図録の販売がありませんでした。写真紹介できず残念です。

※この展示の説明を参考にして、2013年12/23の当ブログ、江戸東京博物館の企画「幕末の江戸城大奥」展に加筆、補足いたしました。

お知らせ | 10:03 PM

| comments (x) | trackback (x)

2015,01,28, Wednesday

最近ちょっと面白かったことをまとめて紹介いたします。

①色挿しの作業中に写した一枚です。

先週色挿しの時、明るい緑をベースに渋く黄味のある緑を作ろうと染料皿に緑、黄色、赤味のある茶色を筆で混ぜ入れたところ、混ざり合うまでの間、白い染料皿の中で、まるで唐三彩の色合いのように美しかったのです。偶然の妙にしばらく眺めておりました。

写真では混ざり具合があまり写らず残念…

手描友禅で、模様に色挿しをする時、基本的には粉末の染料を染料皿の中で水と一緒に煮溶かして液状にして一色ずつ作って使います。それを利用して色数を増やしたりもします。例えば、濃い一つの色を水で薄めて中間色、淡色と段階をつけた濃淡の色合いを作ったりもします。また煮溶かした赤と青を混ぜれば紫になります。染料は液状にした後で、組み合わせを考えて混ぜると相性のよい様々な色を作ることができるのです。

合わせる染料の分量を加減して、同じ色でも微妙に違いを出すこともできます。

そういうわけで染料皿とスポイドや筆を手に、理科の実験のようにあれこれ混ぜるわけです。

②羽田空港第二旅客ターミナル3階にギャラリーがあるのをご存じでしょうか。

私は今回初めて見学したのすが、狭いながらも落ち着いた雰囲気で空港内の施設とは思えませんでした。

「大名家のお姫様」という題で、熊本の大名、細川家の女性たちに関わる品々の展示でした。興味深かったのは着物の「雛型」です。

A4版程度の大きさに非常に細かく着物の模様を描き込んだものです。受注に際して注文主に見てもらうための下絵にあたります。まるで細密画のよう!驚異!敬服!

合貝(あわせがい)

婚礼道具に欠かせなかったという貝合わせ。この展示品は絵が細かく人物だけでなく背景まで詳細に描かれていました。大名家の所蔵品の合貝でも、もっと簡単な絵の物もよく見るので、これは大変質の高い造りだと思いました。

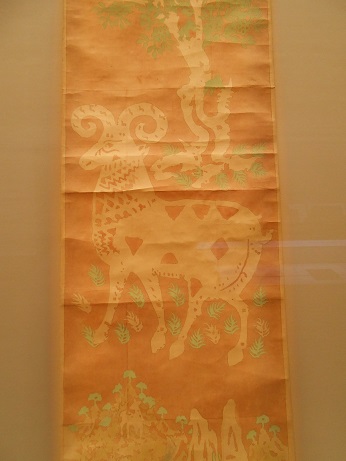

白綸子地に刺繍の小袖

大正時代のもので新しいので白地も綺麗で、さすがに格式が第一という感じの柄行きでした

(写真は照明が写ってしまいました)

③1月25日 新宿高島屋で

驚きの絵を観ました。

画家で

山本太郎さんとおっしゃる方の展示会に行き合わせて観たのがこの絵です。

いうまでもなく尾形光琳の紅梅白梅図屏風をもじったもので、中央の流水がピンク!よく見ると流水は右上方の缶から流れ出ているのです。

缶ジュースがこぼれ出ているのが流水なのです。凄いですね。

よくぞこんな表現を思いつくものです。もじった絵でも、ここまでくると素晴らしい創造ですね。ご本人もいらして「カメラ撮影歓迎、ブログ掲載も大歓迎」と言っていただいたので紹介いたしました。

山本さんは日本画の古典にユーモアやパロディを交えて大胆にアレンジした「ニッポン画」を創作されているそうです。今後どんな創作をなさるのでしょうか。機会あればまた拝見したいものです。

着物あれこれ | 12:06 AM

| comments (x) | trackback (x)

2015,01,09, Friday

上野の東京国立博物館が新年イベントの一環で

長谷川等伯の

「松林図」を

今月12日まで展示しています。 ちょっと慌ただしかったのですが行ってまいりました。

この絵については「歴史の教科書で見ただけだけど凄い絵だね」という感想をよく聞きます。私もまったく同感で、教科書で初めて見て「こんな絵があるのか」と驚いた覚えがあります。だいぶ以前に最初に本物にお目にかかった時も、「本当にこんな絵があるんだ!本当に松林だ」とあまり進歩のない驚きを感じたものでした。

今回改めて拝見…。

愛読書「等伯」(安倍龍太郎作)の影響もあり「なるほどこの絵の主役は松ではなく霧だ」などと考えつつ眺めました。

この屏風は

六曲一双の大作なので、教科書などで紹介される時はたいてい右隻だけの写真になっています。美術書でも右隻と左隻が別のページになっていたりします。

今回改めて一双が並んだ展示で鑑賞すると、その

中央部で主役の霧が一番深いと分かります。

別々の写真では中央部が分断されてしまうので分からないことでした。

近寄って観ると、普通の筆ではなくササラのようなもので描いたようでした。硬い硬い筆で激しい勢いで描いたものだと分かります。小説にあるように竹筆で昼夜を分かたず描いたのかもしれません。

左隻

平面に観るより、このように屏風として展示されると松の木を覆う霧の流れがよく分かります。

ひんやりとした感じです。

とんでもない天才が長年の精進の末にたどり着いた境地だったと安倍龍太郎さんは描いていますが、私のような凡人は、ただただ観るだけ、眺めるだけで十分という絵でありました。

※屏風用語のご参考に。左右二点で一つの屏風になっている場合、一双の屏風と呼び、それぞれを右隻、左隻と呼ぶそうです。松林図のように一隻の屏風が六畳みの場合、面一つを一曲、または一扇と呼ぶそうです。「松林図」六曲一双は「六畳みの屏風、左右一対で一点の屏風」という意味になります。

いずれも最近覚えたばかり。

間違いがありましたらHPの問い合わせフォームでご指摘ください。

全館を観る時間はなかったのですが、せっかくなので新年を祝して飾られたコーナーだけは走り見てきました。

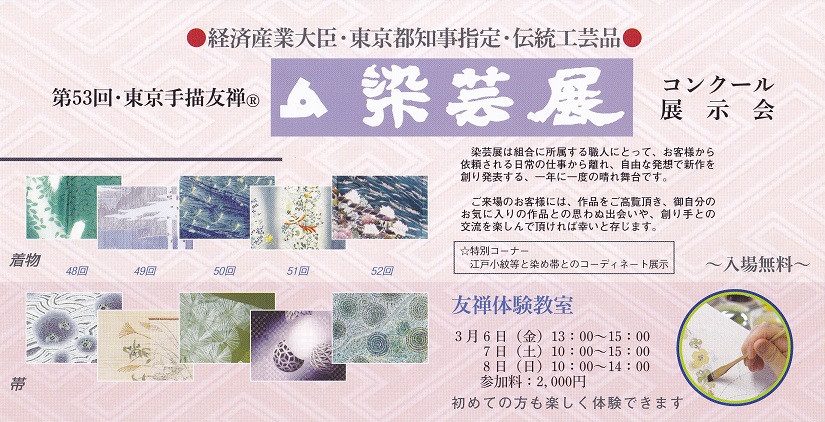

正倉院御物のろうけつ染めで羊を描いた屏風の復元品。

正倉院御物のろうけつ染めで羊を描いた屏風の復元品。

羊のデザインはササン朝ペルシャの影響を受けているそうです。

幕末期の打掛

幕末期の打掛 武家女性の婚礼衣装で、鶴などお目出度い柄がぎゅう詰めになっているのは典型的な様式だそうです。

同じく

幕末期の陣羽織

お武家の好みで牡丹、龍、鳳凰が、これもギュッと詰まっています。

正面中央階段の踊り場に池坊の生け花が飾られていました。

お正月らしい展示でした。

※上野の東京国立博物館は

所蔵品の撮影は自由です。他の美術館から借りて展示しているものには撮影

×の印がついています。友禅模様の参考にできるので嬉しい美術館です。

※「よく何度も行けますね」という感想をいただきますが、地の利に恵まれているおかげです。当方から上野まで地下鉄利用で30分。生地屋さんなどが人形町界隈にあり、近いので用足しのついでに立ち寄れるのです。やはり美術館の多い日本橋、大手町界隈へは地下鉄で15分です。気軽に実物にふれることが出来るのは仕事がら本当にありがたいことです。

展覧会ルポ | 11:02 PM

| comments (x) | trackback (x)

2015,01,03, Saturday

謹賀新年

ぼかし地染めと無線友禅 「薔薇」

旧年中は多くの皆様に大変お世話になりました。

ご相談、ご用命くださったお客様方はもちろんのこと、

ご助言、お手助け下さった白生地屋さん材料屋さんなどご担当の皆様、

仕立て屋さん、しみ抜き屋さん、東京手描友禅の先輩方、

本当にありがとうございました。

新しく迎えた2015年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

ぼかし屋友禅 宮崎桂子

毎年恒例のウィーンフィル、ニューイヤーコンサートをテレビで楽しみました。

このコンサートは会場を彩る花の装飾が毎年工夫を凝らされ、聴くのも観るのも楽しみです。

今年は朱色系の赤をサーモンピンクに合わせた、赤は赤でも東洋的な朱赤を基調にした華やかな色目でした。

指揮はズービン・メータ氏で、「技術屋さん」や「学生さん」の舞踏会のために作られたような親しみやすい表題の曲目が多く、メータ氏ご自身がたいへんフランクなお人柄だそうです。

「シャンパンギャロップ」では本当にシャンパンを舞台の上で配っていました。

本日はご紹介したいことが二点あります。

天皇陛下のお言葉と、サザンオールスターズの歌。

ちょっと驚く取り合わせですが!(^^)!

宮内庁発表の報道によれば、

天皇陛下は年頭の所感のなかで、今年が戦後70年の節目であることから

「満州事変に始まるこの戦争の歴史を十分に学び、今後の日本のあり方を考えていくことが、今極めて大切なことだと思っています」とおっしゃっています。

私の両親は東京の下町育ちで、子供のころ米軍の空襲の中を逃げて生き延びました。

天皇陛下とは同世代です。

このブログで天皇陛下のお言葉を紹介するとは思っていませんでしたが、感銘深かったので、まだご存じない方にもお知らせしたいと思った次第です。私も学ばなければ…

二つ目は暮れの12/31NHK放送の紅白歌合戦で放送されたサザンオールスターズの歌です。ご覧になった方も多いと思いますが、改めて歌詞をご紹介します。申し上げるまでもなく、作詞作曲の桑田佳祐氏はサザンのリーダーで、私の世代を代表する歌手です。

同世代にこのようなアーティストがいることを誇りに思います。

♪

ピースとハイライト♪ 歌詞(J-Lyric.netから転記)

何気なく見たニュースでお隣の人が怒ってた

今までどんなに対話(はな)しても、それぞれの主張は変わらない

教科書は現代史をやる前に時間切れ

そこが一番知りたいのに何でそうなっちゃうの

希望の苗を植えていこうよ♪

地上に愛を育てようよ♪

未来に平和の花咲くまでは…憂鬱(Blue)

絵空事かな?お伽噺かな?

お互いの幸せ願うことなど

歴史を照らし合わせて助け合えたらいいじゃない♪

硬い拳を振り上げても心開かない

都合のいい大義名分(かいしゃく)で争いを仕掛けて

裸の王様が牛耳る世は…狂気(Insane)

20世紀で懲りたはずでしょう?

燻る火種が燃え上がるだけ

色んな事情があるけどさ♪

知ろうよお互いのイイところ!!

希望の苗を植えていこうよ♪

地上に愛を育てようよ♪

この素晴らしい地球(ふるさと)に生まれ

悲しい過去も愚かな行為も

人間(ひと)は何故に忘れてしまう?

愛することを躊躇(ためら)わないで♪♪♪

お知らせ | 04:59 PM

| comments (x) | trackback (x)

2014,12,25, Thursday

長い白生地を染めるには---友禅染の下準備。

当ブログをお読みくださった方からご質問をいただきました。

「長い反物。どうやって普通の住宅の中で染めているのですか」

答えは「

切ってから染める」です。

お客様のサイズに合わせてまず白生地を裁って白い着物を仕立てます。

仮絵羽仕立てという簡単な縫い方です。ここに下絵を描きます。

仮絵羽仕立て

仮絵羽の上に下絵を描いているところ。

これを切り離し、糸目糊置きした後はこのように着物は各パーツごとにバラバラです。

バラバラの生地をまた元の反物の状態に縫い合わせます。

見頃2本、衿と衽で1本、袖2枚で1本、裾回し1本、計5本の長い生地にして、生地の切り口には染色作業用に端切れを縫い付けます。(張り手や伸子に生地を掛けるため)

ミシンは

剥ぎ合せ専用のミシンです。

2014/3/13のブログ手描き友禅の裏方道具、継ぎ合わせミシンでも紹介しています。

縫い合わせが済んだところ。

長い反物の状態に戻りました。

これから先がいよいよ染色作業となります。

東京手描き友禅は誂え染めの一点物が多いので、

このように切り分けて作業することができます。

引き染めの専門業者の方や、型染め屋さんは条件が違うので反物を切ってしまう訳にはいかず、細長い大きな作業場で仕事をなさっています。

※当ブログには

お問い合わせフォームがついております。

ご注文に限らず。ご相談やブログについての質問などなど…歓迎です。

お気軽にフォームから送信してくださいね。

お返事申し上げます。

2014年12/27 追記

端縫い掛け、ふのり地入れ(14年8/9ブログで紹介)と進み、本日地染めをいたしました。

裁ち切って、剥ぎ合せて染めていることがよく分かる写真を撮ったので追加で掲載します。

端縫いかけした

端きれが生地を守っています。染色作業では必須です。端きれは絹の着物生地でなければ役に立ちません。(化繊では強度が足りず、染料を吸ってくれないため)着物を制作するごとに余った生地を色試しに使ったり端きれにしたり、無駄なく利用しております。

これが今年最後、〆の地染めになります。

お正月は色挿しを頑張ります。捗るかな!?

皆様よいお年をお迎えください。

東京手描友禅の道具・作業 | 09:41 PM

| comments (x) | trackback (x)

2014,12,15, Monday

手描き友禅、模様の参考に。

東京国立博物館で開催された

国宝展を観てまいりました。

一番の目的は

長谷川等伯の「松に秋草図」

ですが、実は今回は隣に飾られた

狩野永徳の「花鳥図」に見惚れました。

永徳を始めとする狩野派が、一匹オオカミの等伯を敵視し、今風に言えば「イジメた」のは史実なので、狩野永徳にも人物としてはよいイメージを持っておりませんでした。

しかし初めて観るこの「花鳥図」の完璧さは…。

実物を観られることの有難さを痛感しました。これまで永徳の作を観たことがないわけではありませんが、今回ほど強い印象を持ったことはありませんでした。

鶴と松の取り合わせ、向かって右、上の方で手前に張り出す松の枝が、実物では大変迫力があり、こちらに迫ってくるようでした。鶴は驚くほど正確で写実的に細部を表現しています。墨の濃淡を利用して重ね描きすることで立体的な鶴の足を描いていて、しばらくジッと見つめてしまいました。まったくもって一分のスキもない感じの絵でした。

永徳の代表作とされる「唐獅子図」や「檜図」のような金碧画(金の背景に彩色した屏風絵など)より、このような水墨画の方が、永徳の力量が分かりやすいように思いました。

永徳ってどんな人だったのでしょう。織田信長に重用された永徳の作品はその後の戦乱で多くが焼失し著名な割には作品を観る機会は少ないとか。信長の安土城が残っていたらよかったのにと思います。

この展覧会では、教科書に載っているから名前は知っているけれど実物は初めてという国宝のいくつかを拝見いたしました。

写真撮影禁止だったので手持ち写真がなく、

予算オーバーで図録が買えず (>_<)

ご覧いただくのはこの展覧会を紹介したNHKの番組の写真です。

玉虫厨子 (飛鳥時代 奈良 法隆寺)

入場してすぐにとても大きなお堂のような物があると思ったら有名な玉虫厨子でした。台に乗せられているとはいえ、見上げるほど大きい厨子とは思っていませんでした。照明も暗く厨子も黒ずんでいるので、まだ僅かに残るという玉虫の羽根飾りがどこか分かりませんでした。側面に描かれた有難い仏画よりはミーハーにも羽根飾りを見たかったのです。NHKの番組では羽根飾りの部分が大写しになっていました。

ズームして照明をあてると、飾りの後ろにはめ込まれた羽根があるのがよく分かります。(テレビ映像では妖しい玉虫色に輝いてましたが、写真が低質で申し訳ありません)

制作された当初はどれほど輝いていたのでしょうか。

善財童子立像 (鎌倉時代 快慶作)

角髪(みずら)に髪を結った少年の像。

海を渡る文殊菩薩を先導する少年で、この像は文殊菩薩を振り返った一瞬を表わすそうです。華やかで、番組の解説者は「出来た当時は少年アイドルのようだったと思う」と述べていました。

衣に赤や緑の彩色と細かい模様がよく残っていました。

金箔と、細い金箔をはりつける截金(きりかね)の技法で表現されているそうです。

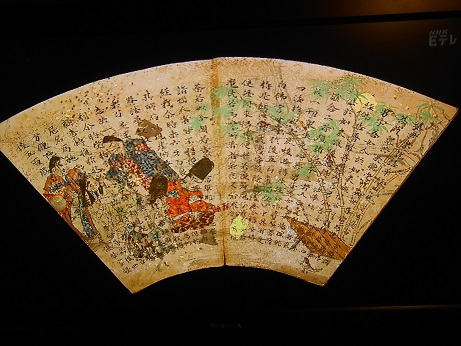

扇面法華経冊子 平安時代12世紀

解説によれば、女性も成仏できるとした法華宗は貴族の女性に大変人気があったそうです。

(逆に言えば当時他の宗派では悟りを開いて成仏できるのは男性だけ)

法華経の経文をかいたこの冊子はお洒落なことに扇型なのです。当時の価値観では成仏して極楽にいくには、仏への奉げものや仏に関連したものを、実用性だけでなく美しく飾る必要があったそうです。だから扇型にした上で、さらに経文の背景に美しい絵を描いたというわけです。

絵は経文の内容には無関係。貴族でないが身なりの綺麗な男女が雀取りをしているところで楽しい雰囲気でした。それにしても古いのに色彩が退色せずによく残っているものです。

楓蘇芳染螺鈿槽琵琶 (正倉院御物の琵琶の一つ)

螺鈿の細工がきれいでしたが、それ以上に驚いたのは楓の木地自体が艶やかで生き生きしていたこと。弦を張れば音が鳴るように見えました。天平の音色、聞いてみたいですね!

この琵琶に代表される正倉院御物は、展示されれば大勢の観客が押し寄せ、展示品の近くに寄れないと言われていますが、今回はじっくり鑑賞できました。実は行く予定がない日に豪風雨となり、予定変更して急きょ上野に出かけたのです。目論見があたり来場者は少なめ、会場はソコソコの混み具合。さほど並ぶこともなく国宝の中の国宝を間近に鑑賞できました。!(^^)!

展覧会ルポ | 11:53 PM

| comments (x) | trackback (x)

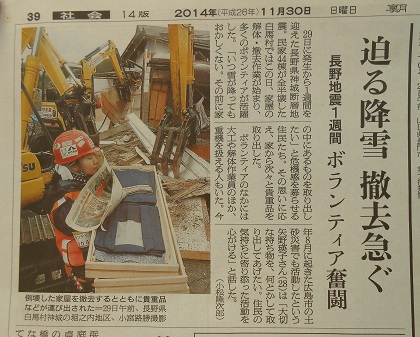

2014,11,30, Sunday

運ばれていく着物

本日の朝日新聞朝刊上に、気持ちに残る写真がありましたのでご紹介いたします。

一週間前の地震で被災した長野県白馬村で、解体作業中の家屋から貴重品を運びだすボランティア活動中の女性の写真です。白馬村は豪雪地帯。壊れた家屋をそのままにしておくと雪で倒壊して家財も雪に埋もれてしまうので作業を急ぐ必要があるそうです。

彼女が手にしているのは和箪笥の中引き出し。三段分を両手で持ち上げ中身を落とさないように一生懸命に運んでおられます。すぐ側で重機が動いている様子。埃をかぶらないように被せてくれた新聞は風でめくれています。ボランティアの方の心使いが伝わる写真だと思います。

中引き出しに収められているのは男性用の羽織のように見えます。重ね具合から羽織と長着のアンサンブルでしょうか。その下にも男性用浴衣らしい柄がみえます。このように箪笥を管理していた持ち主の方なら、大切な女性用の着物もたくさんお持ちだったことでしょう。思い出の着物や大切な方の形見の品も。考えつつしばらく見入りました。

私も以前水害にあった着物の再生をご注文いただいたことがあります。思い出の着物は「めったに着ないけれど、きちんとした状態で保管しておきたい」とおっしゃるお客様は多くいらっしゃいます。

この写真の和箪笥の持ち主の方も、大切な品々を少しでも多く取り戻せますようお祈りするばかりです。それに各地で健闘なさっているボランティアの若い皆様、ありがとうございます。

着物あれこれ | 02:19 PM

| comments (x) | trackback (x)

2014,11,23, Sunday

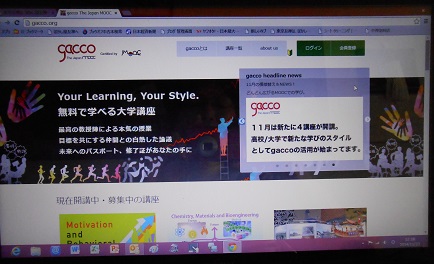

紹介 ― 京友禅の工程映像が見られる立命館大学の講座

京都の伝統工芸、特に京友禅の現状などについてインターネット上で学べる講座が開講中なので紹介いたします。誰でもタダで受講できますが、れっきとした立命館大学の講座です。

J-MOOC(ジェイムーク)という大学講座受講システムをご存じでしょうか。

大学が授業をネットで公開して誰でも無料で受講するシステム(

MOOC)は、アメリカの大学が始めたもので、例えばハーバード大学のサンデル教授の有名な授業「Justice」も公開され受講後の試験に合格すると修了証も取得できます。その日本版が

J-MOOC。今はかなり多くの大学が特色ある講座を公開しています。

受講態度はそれぞれのニーズに応じて。私は文系人間なので歴史や芸術系の講座をとって、ラジオ替わりに聞いています。修了証不要なので興味ある所だけ。

今回は友禅染めが扱われる講座だったので受講してみました。分業で制作される京友禅は、主に一人の制作者による一貫作業で染められる東京手描き友禅とは成り立ちの違いはありますが、作業内容は同じ。置かれた現状も同じなので皆様にも参考にしていただけそうです。

J-MOOCでは「よくわかる!iPS細胞」などの講座も今後開かれるそうです。興味ある講座をみつけると面白いですから、ぜひ一度検索して内容をご覧ください。

講義内容の吟味はそれぞれお任せするとして、ここでは

検索方法を簡単にご案内します。

gaccoと入力して検索すると

gacco The Japan MOOC | 無料オンライン大学講座「gacco ...

が見つかりますのでクリックして入ります。

右上に「

会員登録」の表示があります。Eメールアドレスを使ってユーザー登録します。

この画面下方に

「歴史都市京都の文化、景観、伝統工芸」立命館大学という講座名が表示されています。

登録したら講座を選んで、いざ受講です。

京友禅について主に取り上げられているのは同講座のなかでも

第四週の後半です。

「友禅を作る―染匠(悉皆屋)の仕事と職人 1,2」という講義です。

分業なので工程ごとに違う職人さんの作業で、友禅染め制作の主な工程(地染を除く)を動画でご覧になれます。

第三週でも京友禅や京焼など伝統工芸の戦時中の状況について取り上げられており、

一気にジャンプして興味ある講義だけ聞くこともできます。

第三、四週の講師は木立雅朗先生。

※ご覧になる方へ。2014年12月初めに終了する講座なので、

早めの受講登録をお勧めします。各講座には新規受講登録の申し込み期間があり、期間を過ぎると受講できなくなります。

いったん登録してあれば受講に時間がかかっても大丈夫、それに何度でも聞くことができます。

※追加でコメント。 11/23

講師の木立先生は今回初めて京友禅の職人さんにお会いになったとのこと。「京町屋に住んでいて作務衣を着て友禅染をしていると予想していたら、ごく普通の洋風の家に住んで仕事をしていた。和風家屋でさえなかったので驚いた」と大変正直な感想を述べておられます。

これが東京ですと、「下町風の木造家屋でガラス引き戸をガラリと開けて入るような家に住む作務衣をきた寡黙な年配の職人さん、もちろん男性」というイメージを多くの方々がお持ちになっています。

この気持ちは私自身よく分かります。子供のころは私もそう思っておりましたので。(^^;)

実際には、木立先生が味わわれたように

「あれ?イメージと違う…」ことになります。

住宅事情の厳しい東京では一戸建でさえない場合が多く、女性も多く、男性も実はあまり寡黙ではありません。むしろオシャベリタイプが多いのです!(*’▽’) 本当ですよ。

ぼかし屋のお客様にはご注文や相談のためにご訪問くださる方もいらっしゃいます。

大歓迎!(^^)!なのですが、必ず事前にご案内するのは「がっかりしないでくださいね。

どこにでもある集合住宅の一室なんです」

皆様気にせずお越しくださるので本当に嬉しいです。

※さらに追加でコメント 12/10

この講座の工程映像には地染がなく、白地の着物なのがちょっと残念です。

京友禅の手描きを講座用に、一点物で創作してもらっている映像なので、せっかくですから地染も見たかったと思います。

映像では伊藤若冲のオシドリの絵を元に下絵を作成しているので絵画のように白地に描いた方がよいという判断だったのでしょうか。

裾模様の一番のポイントは普通は上前、膝あたりに置きますが、映像の着物では

背にあります。着物の

柄行きというよりは、若冲の絵画を着物上によみがえらせることを主眼に制作されたようなので、その点を含んでご覧いただくとよいと思います。

※追記 12/31

紹介したこのMOOCの講座の新規受講登録は終了しております。

また着物や染色、伝統工芸に関わる内容の講座が開設されたらお知らせいたします。(^^ゞ

お知らせ | 04:52 PM

| comments (x) | trackback (x)