2013,09,01, Sunday

東京手描き友禅 模様の参考に・菊の花

まもなく9月9日、重陽の節句。そこで今回は友禅染の代表的な模様である菊の花についてです。

菊の花には古来様々な表現方法があると思いますが、私は写実的でオーソドックスな表現が好きで、特に江戸琳派の画家、鈴木其一(すずききいつ)の描く菊が好きです。

菊図 鈴木其一 (ボストン美術館所蔵)

菊の花が満開で花の重みでしなっている様子、花弁の白にほんのり紅がさしているところも綺麗で、花も葉も隙のない無駄のなさが美しいと思います。

かなり古い話ですが、上野の松坂屋で 「ボストン美術館所蔵・近世日本屏風絵名作展」が開催された折の出品作なのです。もう一度観たいものですが、ボストンは遠く実現していません。昨年ボストン美術館の所蔵品展が日本の主要都市を回りましたが、この作品は来日しませんでした。松坂屋でも見た光琳の松島図などが再来日しましたが、この基一の菊図は地味な小品なのでかえって出品作に選ばれにくいのかもしれません。女性の居間にさりげなく置かれていたかと思うような小ぶりな屏風なのです。

図録を確認しますと、松坂屋さんの創業370年の記念事業とあります。バブル景気の頃でしたから、百貨店業界もこれほどの催しをするだけの力があったということですね。

同じ菊を描いて尾形光琳の場合の表現をご覧ください。

.JPG)

尾形光琳 「四季草花図屏風」一部

光琳の方がザックリ大胆です…が、私は鈴木基一の菊の方が好きです。まったくの好みの問題なのでご勘弁ください。

でも同じ光琳の菊でも、こんな表現もあります。

.JPG)

菊文様肩衣

このお饅頭のような表現の菊は「光琳菊」と呼ばれ、着物の模様の名称にもなっています。ザックリした菊の表現をこのように発展させるところは、さすがに天下の尾形光琳です。

この光琳の影響を強く受けた江戸の画家が酒井抱一、その弟子が鈴木基一です。彼の生家は染色業を営んでいたそうです。図をそのままなぞって糸目糊置きできそうな整理整頓された其一の描き方はそのせいかもしれません。

琳派の絵について生意気にも文章を書いてきて、最後に恥ずかしながらぼかし屋の菊の一例もご覧ください。HPにも載せた訪問着の一部です。気分だけは其一で描きました。

.JPG)

.JPG)

季節の便り | 10:56 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,08,18, Sunday

東京手描き友禅の道具 筆

東京手描友禅は文字通り手描きの友禅染めですから、多くの染め筆や刷毛を利用して、糸目糊で防染した模様に一か所ずつ手で色を挿して描きます。 染め上がりに防染糊の跡が糸の目のように白く残るので糸目友禅と呼ばれます。

糸目糊の防染をせずに絹地の直接模様を筆で描く無線友禅と呼ばれる技法もあります。絹地の上に描く水彩画のような感じです。

普段使う染め筆を一部写してみました。

.JPG)

手描き友禅の技法では、どちらも多くの筆、刷毛を利用します。一度使用した筆、刷毛は完全に染料を落とすことは出来ないので基本的に同系統の色合いの彩色に使い続けることになります。ですから赤系、青系というように数多くの筆を持っています。

筆の写真など写すことは普通ありませんが、今回撮影してみるとなかなか面白いものですね。上からアップで写してみますと…。

赤系統で使っている筆のラインアップです。

.JPG)

赤い花をいくつか描く場合、同一の赤ですべて色挿しするのではなく少しずつ違う赤を作って色挿しすると染め上がった時に見栄えする模様になります。ですから筆も同時に沢山使うことになります。

ほとんどの筆、刷毛類は京都の染色材料屋さんの川勝商店さんのものです。長年愛用しています。きちんと手入れしながら使うと長く使い込めるので助かります。

模様の色差し用の小さな刷毛もあります。

.JPG)

刷毛の毛先は片方だけが長いので「片歯刷毛」(かたはばけ)と呼ばれています。

例えば花びらの中の先端だけ濃くしたりするボカシ染めに利用します。サイズが多く数の大きいものほど大きな刷毛です。私は3号から6号を利用しますが、一番活躍するのは5号の片歯刷毛です。

染め筆ほどではありませんが、一つの刷毛は同系統の色でだけ利用する点はこちらも同じです。

.JPG)

ですから色挿しの作業中は作業机の上は大変にぎやかです。

皆様もたとえばネクタイやニット製品をお選びになる時に 「よく似たタイプだけど こちらのほうがステキ」と思って手に取ったらお値段が高かったというご経験がおありだと思います。同じグレーでもよく見ると様々な色合いの糸が織り込まれている方が全体の色に深みが出てステキな仕上がりになります。手描き友禅もそれと同じです。

同じ花、葉でも少しずつ違う色を挿していくことで全体が、たとえ地味な着物でも華やかさのある色目になるのです。

そういう訳で筆と刷毛は沢山たくさん使うことになります。

東京手描友禅の道具・作業 | 11:50 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,08,04, Sunday

東京手描き友禅の参考に。模様「格天井」について。

久しぶりに箱根に行ってきました。曇りがちで富士山は拝めませんでしたが、涼しい芦ノ湖の遊覧船などを楽しみ、短いながらも避暑気分を味わいました。

箱根の宮ノ下にある老舗の富士屋ホテルに初めて行ってみました。宿泊は予算オーバーなのでお昼にランチだけ楽しみました。お料理はもちろん美味しかったのですが、古い木材で作られたロビーやダイニングルームが特に素敵でした。

このダイニングルームは天井の作りが格天井(ごうてんじょう)と呼ばれる様式です。窓や柱も立派で、そこにいて雰囲気を味わっているだけで十分ご馳走でした。

富士屋ホテルHPの写真より

格天井とは日本建築の天井様式の一つで、格子に組んだ角材が天井板を支えるものです。神社仏閣など格式高い建築では格子で区切られた正方形のマス目のそれぞれに天井絵を描いてあり大変豪華なものです。

多くの場合その天井絵が花鳥だったこともあり、格天井そのものが着物の模様の題材として使われました。格子で区切った正方形の中に四季の花々や鳳凰、向い鶴などのお目出度い模様を描くので格調高い柄行きになります。袋帯や黒留袖の柄に用いられることが多いようです。残念ながらぼかし屋には作例がありませんので、西陣織の織屋さんのブログからお借りした写真をご覧ください。

袋帯 梅垣織物さんのブログから

https://ameblo.jp/umegakiorimono

梅垣織物さんのブログは掲載の写真が綺麗なだけでなく、織物についての説明が参考になるので折々拝見しております。この格天井の袋帯も本当に美しいですね。格子で区切っているために固くなりがちな模様ですが、柔らかい色合いの上品な袋帯になっています。パキッとした紺地の着物にこんな帯を締めたら引き立つことでしょう。

この模様は西本願寺白書院の格天井を参考に制作なさったそうです。

西本願寺白書院

建築だけでなく、着物の模様は日本伝統の色々なもの、扇や箱などの道具類、楽器、風景、家紋、四季などなど…を元にして作られています。これからも機会をとらえて模様のお話をしたいと思います。

たとえば富士屋ホテルダイニングルームの窓には御簾がかかっていました。

御簾も模様になるのです。次の機会に取り上げたいと思います。

それにしても素敵なダイニングルームでした。いつか宿泊してみたいものです。

東京手描き友禅 模様のお話 | 10:52 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,07,21, Sunday

街角で友禅流し?映画の一場面から

友禅流しといいますと、川の流れを利用して染め上がった反物から余分な染料や防染糊を落とすために川の中の杭に反物の端を引っかけて、反物を長く川の流れに泳がせながら洗うものです。ご存知のように今では観光風物的に金沢などに残るだけです。

6月27日に放送された昔の映画に友禅流しを思わせる大変興味深いシーンがありました。

「宮本武蔵 一乗寺の決斗」1964年 東映京都制作

中村(萬家)錦之助主演、内田吐夢監督

京都の街中の大きな屋敷前という設定。画面左下に川の中で作業をする人が二人写っています。二人とも布を洗っています。一人は棒で布を叩いて、もう一人は川の中に立ち、反物を流し洗いしていて布が下流に長く伸びて水にゆらいでいます。二人が男性であるところから、これは日常の家事としての洗濯ではなく反物を生産する染色作業だろうと思われます。

映画を作成するにあたり全盛時代の日本映画は訴える力を高めるために、これほど細かい映像作りをしたのだと感心するばかりです。

特にこの映画では剣の道を追及する武蔵の生き方と対比させて庶民が繰り広げる営みの描写が随所にあります。その営みの一つとして染色作業をしている職人が取り上げられているのです。決闘申込みに来た武士団を武蔵が見送り、自分も外出するシーンですが、ただ川だけが写っていても差支えないところを、二人が黙々と川で作業をしている情景の中に武蔵をおくことで武蔵の立場の特異性が際立ち映像に膨らみが出ていると思います。

時代考証の上での映像として見ると、街中のこのような小さな流れも染色に利用されていたという事なのですね。洗濯は川でしていたのですから同じことでしょうか。そういえば宮本武蔵は江戸初期の剣豪。友禅染が生まれた時代ですね。

興味深いのは庶民の営みの描写として農作業や商店、行商といった生業と並んで染色職人が取り上げられたことです。現代と違い、監督さんはじめ当時映画を作った人々にとって着物の染色作業が身近にあったからではないかと思うのです。

家庭でも昭和40年代位まで張り板や伸子針を使った着物の洗い張りが家事の一部と見なされていたようです。着物を解いて洗い、きれいに形を整えて干してから再度縫い直すという一連の作業ができる女性が少しずつ減り、昭和60年代終わり位でほぼ全滅したのではないでしょうか。

かく言う私も手描き友禅の制作上必要なので仮絵羽仕立て(仮縫い)は致しますが、本縫いは専門の仕立屋さんにお願いしております。

今回の「宮本武蔵」のように昭和40年代までの日本映画は、作品の良し悪しとは別に、着物の着こなしが勉強になります。今の俳優さんと違い、着物を日常生活で着ていた人々が演じるので、「実際に着て生活したらこうだろうな」と思う自然な着崩れをしているのです。それに、女性が料理をするので袂を帯にサッとはさむ、男性が急ぐのでちょいと尻っぱしょりする、といった仕草もまったく自然で「着物の時代の日本人はこんなふうだったのか」と、現代人としての私は別の民族を見るかのような目で観察してしまいます。

いまさら着物の日常に戻ることはあり得ませんし、このような古い日本映画が放送されることも減っていくのでしょうね。

この機会に家事として着物の洗い張りをしている女性を描いた名画を紹介します。

上村松園「晴日」

洗い上がった反物に伸子針をうって幅を整えながら干している女性が描かれています。家事労働する女性をこんなに美しく描いた絵は他にないと思っております。

竹の細い棒の先に針のついた伸子針を真剣に扱う女性の眼差し。彼女の着る着物や帯揚げなど小物類の色合いも見事です。失われた日本の風景というわけです。

着物あれこれ | 07:38 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,06,23, Sunday

手描き友禅を誂え染めで制作する場合は、着物の図案から自分でおこすので、勉強のために美術、特に日本画はよく観るようにしています。もっとも若い頃はヨーロッパの絵画が好きでしたが、面白いもので年齢と共に日本画が好きになり、今は勉強のためと意識せずに単に好きで観に行きます。

余談ながら以前は、特にフェルメールが好きでした。今のように日本で人気が出る前ですから、かなり古くからのファンだと自惚れています。 昨年の「真珠の耳飾りの少女」はもちろん見てきました。近くで見ると青い少女の青いターバンが実は色々な微妙な色彩で表現されていたのが印象的でした。

さて寄り道しましたが、今回の「もののあはれ」と日本の美展について。

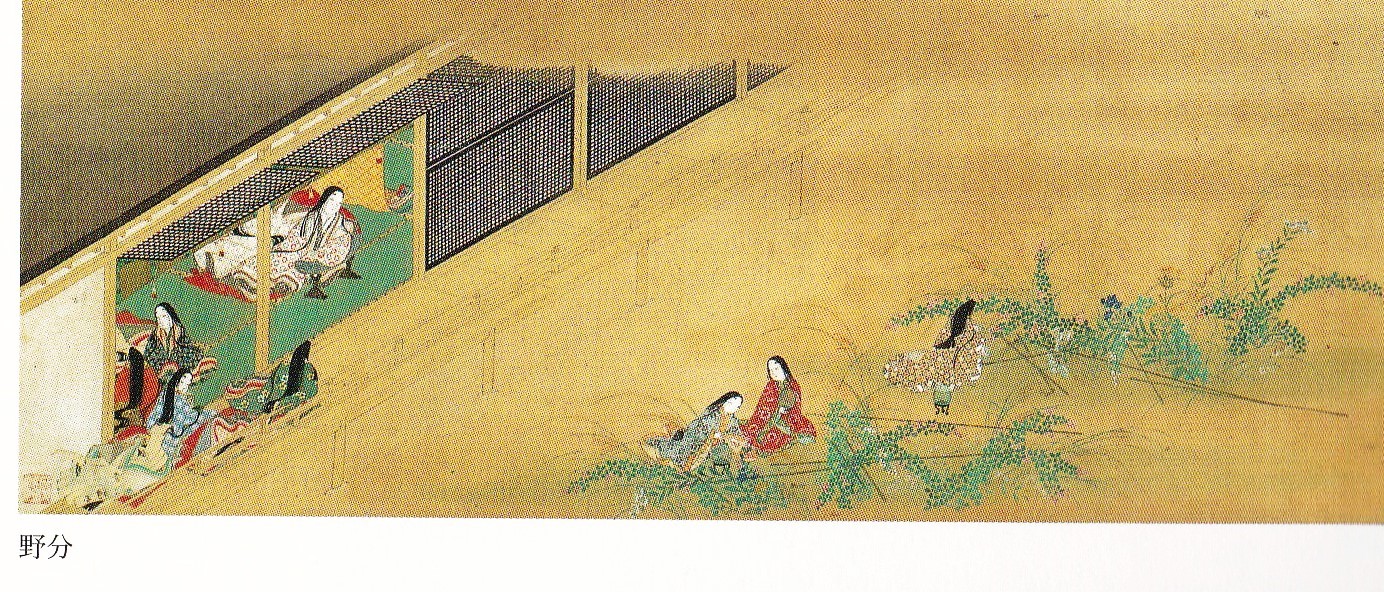

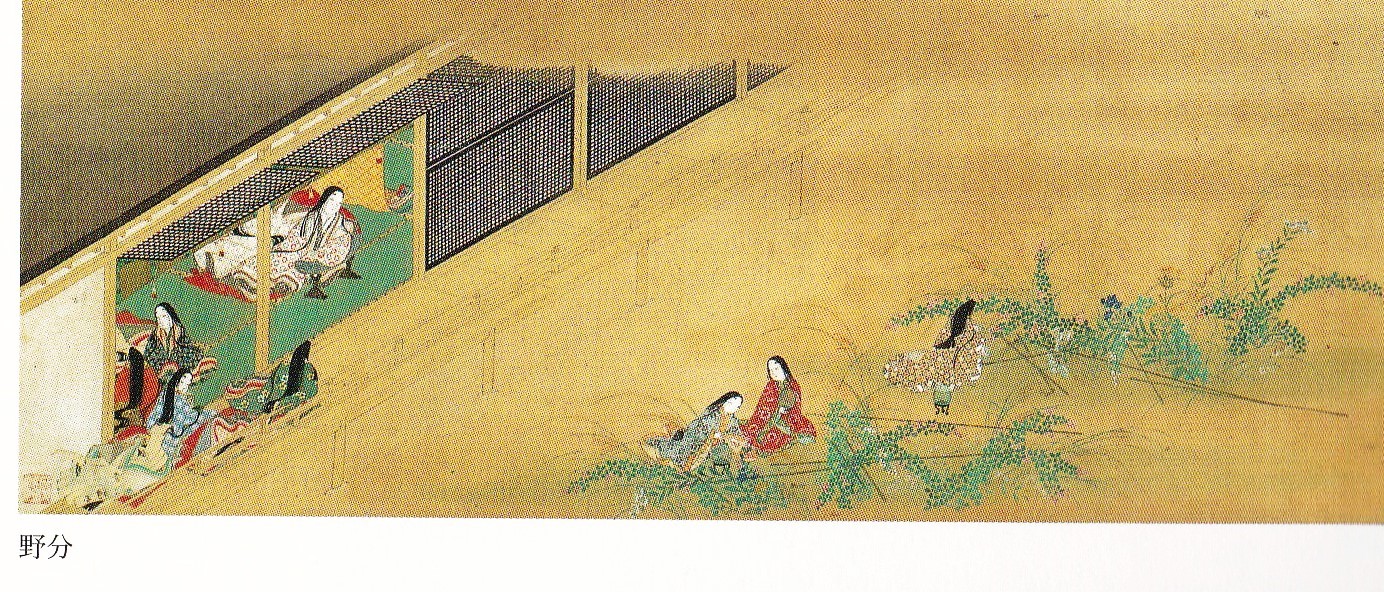

思いのほか源氏物語絵がたくさん出品されていました。特に住吉具慶の四季を題材にした一巻のうち、秋で取り上げた「野分」が興味深いものでした。野分で倒された庭の草花の側に女童たちが描かれているのですが、その縮尺がまったく自由奔放です。

桔梗、萩や薄が女童よりずっと大きいのです。それが全体で見た時に、風で倒れた秋の草花、「まあ、こんなになってしまって」と憐れむ女の子たち、その様子を屋敷内から見守る大人たち、という順序で素直に目に入ってくるのです。

それに倒れた秋草は、そっくりそのまま着物の図案になりそうでした。すっきり必要な枝だけ残して他は切り捨てた生け花のようだと言うべきかもしれません。巻物ですから絵も小さいのですが、目を凝らして観ました。

MOA美術館の所蔵 https://www.moaart.or.jp/

上の写真は江戸時代の琳派、鈴木其一の芒野図屏風です。屏風全体に、このように単純化された芒が濃淡と僅かな色彩の違いだけで表現されていました。

実は鈴木其一は私が最も好きな日本画家の一人です。鈴木其一の作品はこれまでに複数見ましたが、花鳥を色彩豊かに描いている作品が多かったので、この屏風は少し驚きました。一面の芒野原ですね。ススキの「芒」という字の形が似合っていると思いませんか。

所蔵は千葉市美術館 https://www.ccma-net.jp/index.html

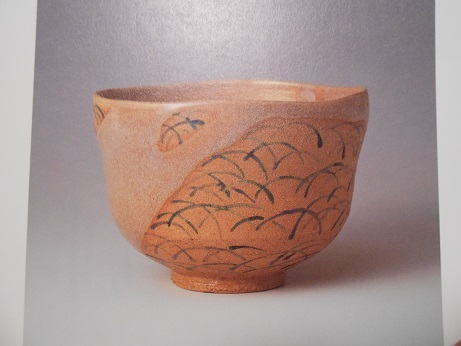

最後に絵画ではないのですが、すっかり感激してしまったのが、この写真の茶碗です。

江戸時代、野々村仁清の色絵武蔵野文茶碗です。

実は私は茶碗の良さがあまり分からないのです。国宝の、と言われれば「ああ、そうなのか」と思う程度で、拝見しても素晴らしいと思うことは今までなかったのですが、この仁清の茶碗は違いました。僭越ながら一目ですっかり気に入ってしまいました。

淵も胴部分も何となく波打った感じ。茶碗の内側から外へ向けて、ほんの一刷毛か二刷毛で掛けた釉。釉の掛からなかった素地の部分にだけ一面の芒が描かれているので、釉の掛かった部分はまるで野原にかかった霧か霞か、といったところ。素敵でした。

この茶碗を手にして野々村仁清がササッと釉を刷いた瞬間があったと思うとドキドキしました。

大阪の湯木美術館の所蔵だそうです。ぜひ訪ねてまたお目にかかりたい茶碗でした。

湯木美術館https://www.yuki-museum.or.jp/

いずれも素晴らしい作品を選び展覧会の趣旨がよく伝わる内容で、こうした企画展を開くサントリー美術館に敬意を感じました。

最後に前述の余談にでたフェルメールですが、彼の作品の中で私が一番好きな作品の画像が検索出来ましたので、ご紹介します。

ドレスデン美術館所蔵 「窓辺で手紙を読む女」

フェルメール初期の作品だそうです。彼の個性である「画面片側から差し込む柔らかい光」が際立っています。深緑色に沈み込んだ静けさの中に、女性の横顔がただただ美しいです。

観たのは高校生の時!古い記憶です。いつか再会したいと思っています。ドレスデン、なかなか遠いですが。

展覧会ルポ | 07:34 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,05,25, Saturday

着物洗いの幟に感激

以前から一度は、と思っていたのですが、東日本大震災の被災地、宮城県南三陸町を訪ねてきました。何のお手伝い出来る訳でもないのですが、観光客として宿泊、買い物をするだけでもと思っていたところ、手ごろなツアーがあったので実行いたしました。

新幹線で昼には仙台到着。そこからレンタカーで三陸道を北へ。途中で日本三景の一つ、松島も寄りました。松島も初めてだったので大急ぎで見学し、再び北へ。東松島、石巻など被災のニュースですっかり馴染んだ地名が続き、夕刻には南三陸町に入りました。

翌朝、宿泊ホテルの主催する語り部ツアーで約一時間、津波被害にあった地域をバスで回り説明を受けました。

被災の事について感想めいたことを言うのは憚られますが、一番感じたことだけ書きます。

報道されている通りには違いないのですが、実際に現地に立つと、あまりにも広い範囲だという、横の広がり感と、あんなに高い崖の上、ビルの屋上まで、という縦の高さ感に唖然としました。それほどの海水が街を覆ったのか、と。

木材の瓦礫は片づけられて、電柱が立ちガソリンスタンドが営業したり仮設市場が再開したりしているのですが、それだけに本来あったはずの街がすっぽり抜け落ちている感は大きいものでした。そこにあった仕事やら生活の雑事やら、子供の遊びやら喧騒やら。そういうものが無い感。

途中に何もないため水門が間近に見えるのですが、説明では「あの水門の高さの倍の高さで津波が街に押し寄せた」とのこと。今は穏やかに広がる水面からは信じられない事実で、同じく海の近くに住む私は、そんなことがあり得るのかと改めて思いました。

商店街だった所には、白い立て看板のようなものが沢山見えます。ガイドの方の説明では、それぞれの店の商売内容を表す絵や、気持ちを書いた文を、切り絵のように白いボードを切り取って表現したものを、店のあった場所に飾っているそうです。

何でも南三陸では、お正月には神棚を白い紙の切り絵で飾る習慣があるそうです。その「きりこ」と呼ばれるお飾りを「きりこボード」として被災した街々に飾るのは、被災者の方々によるプロジェクトだそうです。

語り部ツアーの後はレンタカーで個人的に再度訪問。高台にあるベイサイドセンターの写真などの展示も見学しました。近接して木造の真新しい幼稚園がありました。杉の被害材を使って建築し、海近くの低地にあった幼稚園が移転したのだそうです。なんでもサッカー日本代表キャプテンの長谷部選手の援助があったそうです。さすが長谷部キャプテン!

長谷部選手のような援助は出来ない私は、せめて買い物で貢献するべく、商店街が集団で再開した「南三陸さんさん商店街」へ。東京では考えられない海産物のレベルの高さ。色々買い込みました。

嬉しいことにクリーニング屋さんに「きもの洗い」の幟がありました!東京ではトンと見かけなくなった表示。こちらでは今も着物洗いのニーズがあるのだと思うと嬉しい、嬉しい。心の中で「染め直しや新規のご注文は、ぼかし屋へ」とつぶやいた事でした。

着物あれこれ | 08:41 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,05,18, Saturday

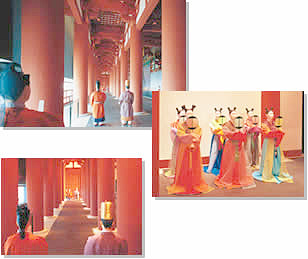

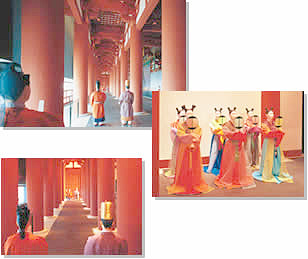

機会があって大阪歴史博物館を見学しました。奈良時代の難波宮についての説明と展示に大変驚きました。

奈良時代には幾度となく都の場所が変わったこと、その一つに難波宮があったという事は何となく知っているような、知らないような、だったのですが、これほど大規模な本格的な都市が、今の大阪の中心にあたる所に整備されていたとは思いもよらないことでした。

館内には当時の大極殿の様子を再現した展示があり、列柱の並ぶ空間や役人、着物衣装を着た女官といった人々が再現されていました。その場に立つとなかなかのリアリティーでした。

大阪歴史博物館HPより

女官たちの着物は、高松塚古墳の壁画に似た趣きで奈良時代らしい、つまり大陸の影響を強く残したものです。このような着物を実物大の再現で観るのは初めてで、前後左右から興味深く眺めました。

不思議だったのは、女官のスカートです。

女官の身丈より数十センチ長く、体の前後左右に広がって引きずる感じなのです。どうやって歩いたのだろう、と素朴な疑問がわきました。

後世の着物は、十二単のような複雑なものでさえ、衣は後ろに引きずりますよね。袴や袿や裳は体の前から後ろへ流れている立ち姿ですが、難波宮の女官の立ち姿は体を中心に放射線状にスカート状の衣が広がっていました。これでは歩いた場合、スカート部分はどうなってしまうのでしょう。体の正面ではなく横に切れ目があるようにも見えましたが、巻きスカート風だったとすると手で裾を持ち上げて歩いたのか、内側から足でスカートを蹴って前の空間を確保しつつ歩いたのか。とすると、歩くとスカートが相当まくれ上がってしまいそうです。

大阪歴史博物館HPより

時代が少し違いますが、高松塚古墳壁画の女性たちの着物衣装は引きずる程の長さではないようです。着物の裾の長さなどは身分や場面によっても違ったのかもしれませんね。

説明では難波宮はその後、権力闘争の末に都ではなくなり、都市としても廃れてしまい、経済都市として復活するのは、だいぶ後の時代のようでした。こんな立派に整備した都を破棄してしまうとは、奈良時代の人々はなんとモッタイナイことをしたのでしょうか。内に籠った地形の京都ではなく、海に広がった大阪が歴史の中心だったら日本文化も少し違った形だったかもしれません。大阪が都だったのは、この難波宮と、ほんの一瞬だけ清盛の福原の都、あとは秀吉の大阪城だけ。残念な気がします。

大阪歴史博物館は大阪の中心から近く、大阪城のすぐ側で、お城を見下ろす眺望も楽しめる建物でした。大人にも子供にも楽しい展示でした。

展覧会ルポ | 10:47 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,05,12, Sunday

山田洋二監督の「武士の一分(いちぶん)」をビデオで鑑賞しました。

その中で、主人公の下級武士の妻が、夫の袴に火のしを掛ける場面がありました。つまりアイロン掛けです。鉄の容器に炭火をいれ、容器の底を布にあてることでアイロンがかかる仕掛け。聞いたことはありましたが、実際に使う様子を、映画とはいえ見られたのは貴重です。身分が低いので裃もごく質素な木綿か麻の物。でも大切に扱う妻の姿が印象的でした。

ところで、タンスにしまってあった着物に、思いがけないシワがついたり、持ち歩いてシワを寄せてしまったりする事がありませんか。

正しく畳み直して時間が経てば直ることが多いのですが、どうしても直らない、または急ぐ場合はアイロンをかける事もできます。

ただし、ワイシャツでもかけるように無造作にアイロンを着物地の上においては失敗してしまいます。スチームの浮かしアイロンで、当て布の上から一瞬だけ掛けます。アイロンの重みを着物に掛けてしまうと、着物の上にアイロン跡が付いたり、縫い代の中の返し布部分の僅かな厚みが浮き出てしまったり、危険が沢山あります。重みをかけずに一瞬かけては着物地の様子を確認し、足りなければまた一瞬かける、と繰り返すと大きな失敗は避けられます。

スチームアイロンの方が着物のシワはよく取れますが、着物の絹は水分で縮みます。蒸気をあまり当てると、その部分が縮むことで布の風合いが変わってシミのように見える事もあります。ご注意くださいね。

火のし掛けの時代は、柔い絹物などはどうしていたのでしょうか。あのような鉄の容器では無理だと思いますから、きっと上に座布団など柔いものを置いて時間をかけてシワを伸ばしていたのでしょうね。

そういえば私の高校生時代は、制服の紺のプリーツスカートのプリーツを整えるのに、寝押しをしていました。今の若い方はご存じないかもしれませんが、プリーツを整えた状態で、上にそうっと布団を敷いて寝て、翌朝布団の下から出すとプリーツがきっちりしているというわけです。今?見かけなくなりましたね。皆さんのお宅はいかがですか。技術が向上し、洋服布がシワになりにくくなったためでしょうか。寝押しをする話は、もう聞くことがないように思います。

着物あれこれ | 10:58 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,05,05, Sunday

東京手描き友禅のぼかし屋の作品例はホームページ上に掲載いたしましたが、紹介出来なかった内容について、このブログでご案内いたします。

今回は東京手描き友禅、誂え物の

黒留袖の紹介です。

おめでたい貝合わせと貝桶の図柄

おめでたい貝合わせと貝桶の図柄の格調ある模様です。

貝合わせの図柄には王朝風の女性を描き込み、

貝桶には四君子として蘭、竹、梅、菊の模様を描きました。

上前の柄

既婚女性の正装である黒留袖は高価ですから、そうそう何着も誂えるわけにはいきません。

そこでこの黒留袖も柄行きと色合いを

若奥様からご年配の方までどなたでもお召しになれるよう工夫したものです。模様にはかなり多くの色が使われていますが、地色が黒なのでまとまりがよく、貝桶の背景色は落ち着いたピンクグレーなどに金彩をあしらっています。

後ろ(背)裾の模様

ぼかし屋は友禅の模様挿しはもちろん、地色の引き染めも一人で行うのが特徴ですが、黒留袖だけは別で、

地色の黒い色は専門の黒染屋さんに依頼いたします。この黒留袖も生地の一越縮緬に黒が冴え冴えと染め上がっています。

誂え物の黒留袖の場合、五つ紋は「

染め抜き紋」です。白生地のうちに紋の形を糊で防染しておき、染色作業が済んでから糊を取り除き紋の形に白く染め残った部分に、筆で紋を線描きするのです。もちろん専門の紋屋さんに依頼します。

そういえば

宮尾登美子さんの作品「陽暉楼」に、新年にあたり「売れっ子芸者は黒の冴えた新しい着物を、売れない芸者は染め返しや人のお古を着ている」という描写がありました。

単独で見れば何ということがなくても、並べて見比べると染めや絹地の優劣が目立つのが黒色だと言われています。大勢の芸者さんが居並ぶ中で、新年の黒いお祝い着はそれぞれの売り上げ成績表のようなものだったというわけです。

作家、宮尾登美子さんが着物に造詣が深いのは有名です。作品中に登場する着物の描写は大変細かく、私も読んでいて参考になることもしばしばです。

「陽暉楼」の世界はさて置き、現代の一般の生活では黒留袖を着る機会は少ないので、お祝いの予定が出来て慌てタンスから出したら、

退色していたり

シミが出ていたりする事も多いようです。

ぼかし屋では

、ちょっとしたお手入れから本格的な染直しまで、ご相談を承っております。ホームページ上からご連絡いただけます。

最近は結婚式でも着物姿が少なくなってしまいましたが、留袖や振袖といった礼服を始め着物は世代を超えて引き継げるので、

上手にご利用いただきたいなと思います。

ぼかし屋の作品紹介 | 12:02 AM

| comments (x) | trackback (x)

2013,04,27, Saturday

引き続き着物風俗のお話を、再放送のNHK大河ドラマ「篤姫」の衣装に関連して。

今回は腰巻姿という武士階級の女性の着物についてです。

安土桃山、江戸期の身分ある女性の装いのうち、打掛、小袖などの装い姿は有名で、時代劇などでも見る機会が多いのですが、めったに見る機会のない「腰巻姿」という装いをご存知でしょうか。私も展覧会で再現してマネキンが着用している様子を見たことがあるだけで、実際に着用している様子は見たことがありません。白い小袖の上に羽織った打掛、あるいは豪華な模様の小袖、を帯でしっかり体にとめてから上半身だけ脱いでしまった感じです。すると当然打掛の上半身、袖などがウエストまわりや背後ろに垂れ下がります。それを豪華に見えるよう着付けを工夫した装い姿です。特に袖部分に棒状の支えを入れて袖を左右に張らせ、前から見ても袖が見えるようにしています。

本当のところ、着用するとどんな感じかしら、と思っていたところ、「篤姫」再放送 第33回で篤姫役の女優さんがワンシーンながら腰巻姿で登場し、びっくりしました。

着座した姿だけだったのが残念。せっかく女優さんに着付けをしたのですから、立ち姿、歩く様子も映像にしてほしかったですね。立ちあがると腰の後ろからかなり腰巻袖部分が左右にかなり出っ張る派手な着付けのはず。映像でも濃茶地の織物の打掛をウエスト部分にぐるりと巻き付けて、座る篤姫の背から左右に打掛の袖部分が張り出しています。映像を静止させて(便利な時代ですね)よく観ると、両袖の途中まで棒状の支えを入れて着付けるようです。より豪華に見せるためでしょうか。上半身は、白地の小袖ながら豪華な刺繍で華やかです。

ドラマの場面は前将軍の御台所として老中に合うシーンです。他の多くのシーンでは、夫を亡くした妻として地味な被布姿の場合が多いので、この腰巻姿は際立って華やかでした。表政治の代表たる老中に篤姫が物申すシーンでしたから、華やかにして威勢を張ったという意味なのかもしれません。

この腰巻姿の良い参考例としては、「お市の方」を描いた著名な画像があります。お市の方、つまり織田信長の妹で浅井長政の夫人ですから、安土桃山時代の女性で、幕末の篤姫から遡ること300年ですが、着付け方法はほぼ同じです。赤みの艶やかそうな打掛で腰から下が覆われ、上半身は真っ白な小袖だけ。やはり坐像です。朝日新聞社「日本美術に描かれた女性たち」によれば、絵画としては江戸時代初期のものだそうです。確かに近江の一大名の妻にしては着物が立派過ぎる感じもします。江戸初期になってから、娘の誰かが追悼のために描かせたのかもしれないですね。

着物あれこれ | 11:39 PM

| comments (x) | trackback (x)