2014,01,25, Saturday

東京手描友禅 模様の参考に

手描き友禅の模様作りの勉強にするのだからという名目を立てまして、年末に台北へ旅行しました。故宮博物院の見学と夜市を食べ歩きするのが目的でした。

故宮博物院はさすがに素晴らしい展示でした。特に紀元前数千年の昔に作られた青銅器の数々が見事でした。

中国といえば龍の文様です。

青銅器にはもちろん多くの龍があしらわれていましたが、驚いたのは5000年前に作られた龍の頭部を文様化した玉石の飾りが変色もなく白く輝いていたことです。これほど昔に想像上の動物を高度にデザインする力があったのですね。敬服、敬服。玉石を磨いて造形する技術も忘れてはいけませんが。

写真で紹介したいところですが、全所蔵品の図録は高価で手が出ず、購入した抜粋版は玉器の掲載が少なく残念です。

中国の文様でもう一つ重要なのが牡丹の花です。

友禅染の模様として使われる頻度は一番でしょう。故宮でも絵画や工芸品に様々なデザインで登場していました。染物屋としてはこれを観なければ!

図録から紹介します。

明代の漆塗り花瓶(一部)

日本でもおなじみの形に彫られた牡丹。花自体は左右対称ですが、葉は余白を埋めて自由に伸びています。

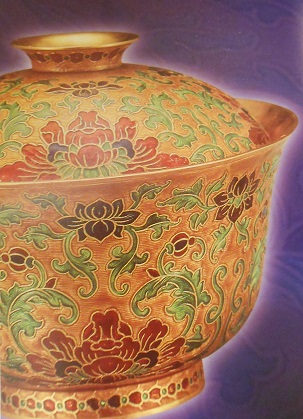

清代の七宝焼き

小さな可愛い壺で嗅ぎタバコ入れだそうです。牡丹の模様の物4点。左下の作例は日本でもよく見られる写実的な牡丹ですが、他3点は幾何学模様化されています。葉を唐草文にして左右対称、放射線状に広がる意匠で面白いですね。

こちらも七宝焼きの器です。

黄金色を背景に正面から左右対称で底から蓋まで色違いで模様が連続しています。模様としてはアラビアの王様に似つかわしい雰囲気ですね。ただ椀の形や蓋物であるところは、紛れもなく東アジア、私たち近辺の文化で親しみを感じます。

清代の牡丹図

長らく日本のお手本になってきた見慣れた牡丹図ですが、大変写実的で白い花は背を向けていたり、クタッとした葉があったり。美化せずに描いているあたりは日本画ではあまり見ないように思います。

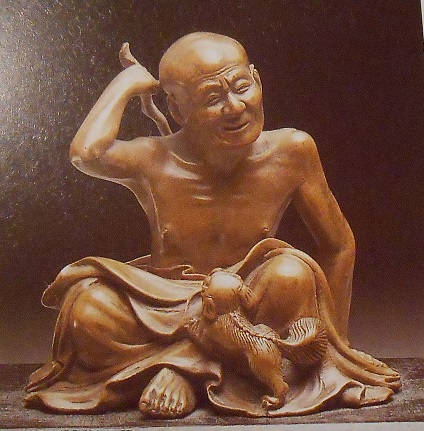

次は着物の模様とは無関係ですが、あまりに素晴らしかったので。

ご老人が孫の手で背中を描き「う~、気持ちいいのう」と笑っている感じ。膝には子犬がじゃれています。

清代の作。黄楊の木を彫った羅漢様で、なんと全長わずか2cmです!!!!

展示室では作品の前にルーペがかざしてあり、覗いて拝見する羅漢様の笑顔がなんと気持ちよさそうなこと。それにもろ肌脱いだ上半身の骨格や生き生きとした筋肉の表現が優れていて後ろにそらした右腕などは本物のようでした。

制作者の名前は残っていませんが、この作、ミケランジェロに勝っていると思います!

長い歴史の中国なので観るものもたくさん。

最初は意外に面白かった青銅器文明を力を入れて見学。

玉器、彫り物、漆と続き、絵画を頑張り、書は足を引きずり、最後にまた唐以前に時代が戻って三彩など焼き物が始まった時には「中国にはまだこれがあったんだ~でも~もうダメだ」

それでも桃が一面が描かれた素晴らしく大きな景徳鎮の茶壺だけは、意地で何度も眺め、

「なぜ日本では桃の実は絵画の題材にならなかったのだろう。桃太郎のイメージが強過ぎるからかしら」などと思いつつ、故宮探訪を終えました。

丸一日かけましたが本当に全部は見られませんでした。

今年は日本で故宮博物院展が開かれるそうです。

最後に飛行機の中からみた富士山の写真をご覧ください。

思いがけず綺麗に写せました。静岡上空、太平洋側からの富士です。

展覧会ルポ | 12:42 PM

| comments (x) | trackback (x)

2014,01,05, Sunday

東京手描友禅のぼかし屋より新年のご挨拶

謹賀新年

ホームページ掲載の参考作品例

旧年中は多くの皆様に大変お世話になりました。

ご相談、ご用命くださったお客様方はもちろんのこと、

ご助言、お手助け下さった白生地屋さん材料屋さんなどご担当の皆様、

仕立て屋さん、しみ抜き屋さん、東京手描友禅の先輩方、

本当にありがとうございました。

新しく迎えた2014年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

ぼかし屋友禅 宮崎桂子

NHKの放送映像から

毎年恒例のウィーンフィル、ニューイヤーコンサートをテレビで楽しみました。

このコンサートは演奏も勿論ですが、会場を彩る花の装飾を観るのが楽しみです。

今年はピンクの濃淡を基調に赤や紫を散らせたバラや蘭主体の飾り付けでした。ホールの金色、楽団員の黒い礼装が抑えの効果を発揮して鮮やかな花々が映え実に豪華でした。

今年の指揮者はダニエル・バレンボイム氏。

このコンサートでは指揮者が送るメッセージも注目されます。番組の解説によれば第一次世界大戦から100年周年の年であることを意識したプログラム構成だそうです。

バレンボイム氏はインタビューで

「平和を叫ぶだけではだめで、お互いに意思の疎通ができる道を探すことが大切なのです」

と言っておられました。本当にその通りですね。

その意図を反映して選ばれた曲目はワルツ「もろ人 手をとり」

ベートーヴェンの第九で有名なシラーの詩から作曲されたものだそうです。

(2014年1/12日 追記)

お知らせ | 03:51 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,12,23, Monday

東京手描友禅 模様の参考に。

江戸東京博物館の常設展示室の企画展示 「幕末の江戸城大奥」を見てきました。着物制作の参考になる打掛や貝桶、雛道具など興味深い展示でした。

展示品の多くは幕末大奥の主人公だった天璋院と和宮所用のものでした。

天璋院は十三代将軍、徳川家定の夫人です。篤姫の名前でNHKの大河ドラマの主人公にもなりました。同時期に江戸城にいた天璋院と和宮(十四代将軍家茂の夫人)の確執はよくドラマに取り上げられますが、今回の展示にもそれを示す説明が含まれていました。

本当に天璋院と和宮はお互いの面目と格式をめぐっておおいに揉めたのですね。有名な茵の争いは、こんな茵(しとね 座布団)をめぐって争われたのだろうと思われる豪華な茵が飾ってありました。茵一枚あるなしや着座の順序や向きが一大事だったようです。

着物の展示で特に印象的だったのは天璋院所用の小袖二点です。

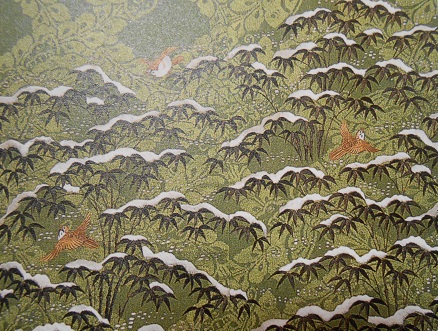

萌黄繻子地 雪持笹と御所車文様の小袖

.JPG)

雪持笹とは積もった雪に笹が覆われている様子、雪にも負けずに笹がりんとしている様子だそうです。大変綺麗でぜひ作品に取り入れてみたいと思いました。ぼかし染めの白場が雪に見えるように図案を考えてみたいものです。

もう一点よく似た小袖が展示されていました。

萌黄縮緬地 雪持竹に雀文様の小袖

.JPG)

笹が竹に変わっただけで雪持ちのモチーフは同じ。地色も萌黄色ですが、こちらの生地は繻子ではなく縮緬地です。しかも驚いたことにかなり斬新な地紋があるのです。

拡大しますと、

大きな蝶を組み合わせた大胆な地紋です。この時代の着物にこれほど目立つ地紋があるのは珍しいのではないでしょうか。前述の雪持笹小袖の方は繻子地なので地紋はありません。

縮緬地に地紋を織りだす紋意匠は明治期にジャカード織り機を取り入れてからだと聞いていたので、幕末までは縮緬には地紋はないものと思っていたのですが、この小袖は違うようです。

展示の説明には「蝶と藤襷を織り出した紋縮緬地」とあります。このように華やかな地紋をジャガード機なしでどのように織り出したのか、帯を織るようにすべて手仕事で縮緬地にこれほどの地紋を織り出すとは恐ろしいほどの仕事量でしょう。あるいは輸入品の生地を染めて小袖に仕立てたのでしょうか。でもこの蝶と藤の意匠は日本風です。この時期の紋意匠縮緬はどのように生産されたのか、どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、当方ぼかし屋友禅のホームページ上の問い合わせメールを利用してお教えくださいませんか。

2015年 1/30 追記

文化学園服飾博物館「時代と生きる・日本伝統染織技術の継承と発展」の展示で勉強しましたので加筆いたします。説明によれば以下の通りです。

日本の紋織り(地模様のある生地を織ること)の歴史は、すでに飛鳥時代に始まっているそうです。

渡来人の職業集団に「錦織部」(にしごりべ)があって紋様(模様)のある織物を作ったとか。束帯や直衣、唐衣などが主だったと思われますが、安土桃山期に明から優れた織機や織りの技術が伝来して、薄い絹物にも紋織が出来るようになっていったそうです。

大奥の女性は当時の最高級品を身に着けていたでしょうから、拝見した打掛類は幕末期の最高技術で織られた国産品の紋意匠の絹地だったようです。

明治になってからジャカード機が輸入されて紋織が発達したのは、「量産化」できるようになったということで、江戸時代にも武家階級や富裕な商人層向けに紋織はあったのでした。紋意匠の白生地に友禅染めや刺繍を施した贅沢な小袖、打掛が今も残っているのは、そういうわけでした。

展覧会ルポ | 10:29 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,12,10, Tuesday

東京手描き友禅、ぼかし屋友禅の作品例

ぼかし屋友禅が承るのは着物の誂え染めや染直しが多いのですが、時々名古屋帯も制作いたします。

.JPG)

この名古屋帯は地紋が豪華な箔模様なので、地紋を生かすために写実的な柄を避け、三色ぼかし染めにアクセントの線と小さな切り箔を散らしました。

地染のぼかしの色、朱、グレー、モスグリーンの三色を生かして切り箔も同じ色で作りました。かなり趣味性のつよい帯となっています。

.JPG)

若い方なら朱色系の小紋に、ご年配の方ならグレ-か渋い緑系の小紋を合わせるとお洒落で、年齢を問わずに長く使えるように色目を考えました。地紋の銀糸が渋く光るので三色ぼかしが映えます。

ぼかし屋の作品紹介 | 10:49 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,11,26, Tuesday

東京手描き友禅、模様の参考に。(宮廷服の礼装)

東京手描き友禅は多くの場合、製作者自身が図案から色彩まで制作するので、図案創作の参考にするため日本画や工芸品など伝統的な模様に接する機会は逃さないようにしています。

今年の秋は興味深い展覧会が多く忙しくなりました。幸いぼかし屋は都心から地下鉄で15分の所で、生地屋さんや材料屋さんなどの用事を足しながら展覧会場に寄ることが出来ます。

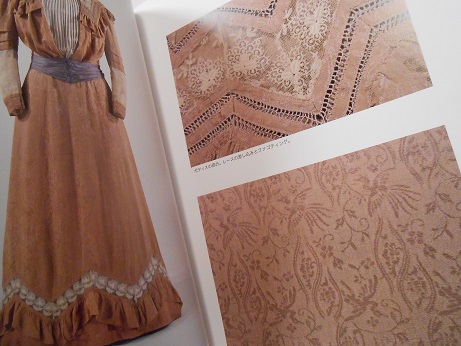

今回は文化学園服飾博物館の「明治・大正・昭和戦前期の宮廷服」展に行ってきました。

(写真は図録より)

.JPG)

昭和戦前期の、とある通り明治期以降、1945年の敗戦前までの服装令にのっとった宮中の礼装の実物を展示しています。ぜひ本物の十二単を見たいと思って出かけたのでしたが、予想に反して一番の収穫は「洋装のなかに見る日本の伝統模様」でした。

明治天皇の皇后が着用した大礼服

.JPG)

一生懸命に西洋文化を取り入れた鹿鳴館時代のものですから全体として見るとヨーロッパ風ですが、ビロード生地に刺繍された菊花の模様は日本の伝統的な様式そのものでした。

赤地の菊がマントの部分、前出の写真の白地の菊がスカートの部分です。

どちらもこのまま打掛に使えそうなのです。

明治20年頃の制作とのことで、幕末まで大名や公家の家に着物類を納めていた呉服屋傘下の職人さん達が作ったのでしょう。外国の文化や技術を和風に取り込むことの得意な日本人の特徴がすでに見てとれるようでした。

儀式以外の宮廷行事で着用されたドレス

こちらもシルエットは完全に洋装ですが、生地は鳳凰と立湧(たてわく)を組み合わせた地紋です。着物の機屋さんが織ったものに違いありません。

他にも男性用の大礼服の展示も多く、黒い礼服を飾る金糸の縫い取りが和風の菊や桐だったり、ボタンのデザインが刀の鍔(つば)のようだったり。色々なところに江戸時代に確立した日本の模様様式を見ることができました。

前後しましたが、元々これが目的だった十二単ももちろん拝見しました。

五衣・唐衣・裳(十二単)

.JPG)

昭和初期、実際に宮中儀式で着用されたもので、この色の襲ね(かさね)は若い女性用だそうです。

衣は有職文様の織物ですが、裳の模様は「摺り絵」という技法で桐・竹・尾長鳥の模様を白生地に摺り込んで絵付けしてあると説明がありました。

十二単は小袖の上に長袴をつけますが、他に切り袴という足首までの短い袴に袿(うちき)を羽織る袿袴(けいこ)も多く展示されていました。

袴を引かない分動きやすく、儀式の際は皇族ではない女性が正装として着用したそうです。

屋外を歩く場合などは袿(うちき)を帯でおはしょりして着用したようです。

靴も西洋風で動きやすそうです。もっとも幕末以前は日本風の沓か草履の類を刷いて歩いたと思われます。

文化学園服飾博物館はあまりご存じない方も多いのですが、文化服装学院以来の服飾コレクションがあり、折々には今回のような企画展も催しています。

新宿駅南口から徒歩10分程度。この展覧会は12月21日まで。男性用の衣冠束帯、直衣などもご覧になれます。 https://museum.bunka.ac.jp/

展覧会ルポ | 10:41 AM

| comments (x) | trackback (x)

2013,11,11, Monday

各地で紅葉の季節となりました。

一年で一番好きな季節なのですが、追い立てられるような気持ちになる季節でもあります。

街やデパートの飾りにクリスマスディスプレイが登場すると、「まだ待って!お願いだから!」と思います。着物関係でも「年内に」というお話が出てまいります。もう一歳年齢が上乗せされる時期でもありまして……。

手描き友禅の着物屋としては色々見て歩きたいところですが、なかなか思うように時間がとれません。昨年と今年は幸運にも紅葉の名所を見ごろの時期に訪ねる機会に恵まれました。

日光の紅葉と竜頭の滝

このような大自然の中で観る紅葉はもちろん素晴らしいのですが、私は建物の中から、あるいは建物を背景に「庭」として観る紅葉もとても美しいと思います。

京都 青蓮院の庭

青蓮院で何といっても一番印象的だったのは御簾越しの紅葉。つたない写真で残念です。

ささやかな紅葉が御簾越しに観ることで、とても引き立つものですね。

平安貴族の世界では男性は女性に直接会うことはできず、いつも御簾か几帳越しだったので男性の恋心がくすぐられたのだとか、さもありなん。

紅葉の中でも、緑から黄色や赤に色が移っていく途中の木を見るのが好きです。手描き友禅の模様表現にぴったりなのです。手描きの友禅染めでは、模様の葉一つ一つを片歯刷毛というごく小さな刷毛でぼかして染めることができるので、移ろう色の表現が得意なのです。

もちろん赤や黄にすっかり染まったところも良いですが。

紅葉(もみじ)は昔から日本の代表的な文様です。着物の模様としてだけでなくご存じのように日常の様々な器や布にもみじが描かれています。

ちょっと身の回りを見渡して紅葉の食器を並べてみました。

左からもみじ散らしのぐい呑み、もみじを写し取って焼いたティーカップ、流水紅葉の器。

ティーカップは焼き物でありながら、まるで和紙に本物の紅葉葉を漉き込んだようなのです。どんな技術で作るのでしょうか。

同じ紅葉でもそれぞれ形の出し方が違って楽しいです。

ぼかし屋の紅葉模様の出し方は比較的リアルな形のもみじ葉です。

(ホームページにて紹介している東京手描友禅の訪問着)

手描友禅の模様としては、紅葉の中央を濃く色挿しする場合が多いのですが、ぼかし染めを利用して葉の中央を薄く白抜きして葉の尖った部分を強調するようにしました。ふっくりした雰囲気の葉になりました。水の流れを漂うもみじのイメージです。

表現方法は友禅模様の柄行きによって様々です。

最後はわが砦、ぼかし屋ベランダから撮影した紅葉です。

団地のささやかな緑ですが、お気に入りの眺めです。

紅葉の時期が少しでも長く続きますように!

季節の便り | 12:50 AM

| comments (x) | trackback (x)

2013,10,28, Monday

ぼかし染め技法による染直し

お客様からよく染直しのご依頼をいただきます。このままでは着られない大切な着物を生き返らせてほしいというご希望です。取れない汚れがついた、色褪せてしまった、色が華やか過ぎてご年齢に合わなくなった等々、着られなくなった理由は様々です。

ご依頼がありますと先ずは着物の状態を拝見してご予算、可能な技法を相談させていただきます。

今回は千葉県のU様のご依頼と染直しの状況をご紹介します。

袖や上前にとても大きなシミをつけてしまった深緑の色無地の着物です。

ここまで濃く変色していると洗ってしみ抜きをしても取ることはできません。ご家族の思い出の着物とのことで、きれいに再生して利用なさりたいご希望でした。

幸い変色のわりには着物地が傷んでおらず引き染め作業に十分耐えられそうなので、解き、洗い、染直し、金彩仕上げで再生させることになりました。

着物を解きながら変色個所を確認し、変色個所に濃いぼかし染めを当てて変色を隠せるような柄行きを検討しました。

袖、身ごろの汚れをつなぐように ぼかしを入れて引き染めします。同時に全体に同系色を色掛けし色調を一段濃くし退色を隠しました。

ぼかし染めがきれいにつながり変色部分が概ね隠れたことを確認しました。

一緒に映っているのは同時に染めた裾回し(同系の薄い色)です。もとは表地と同色の裾回しでしたが、明るい雰囲気にするため淡い明るい裾回しにしました。

色掛け、ぼかし染めをしても変色のなごりが微妙に見える所が数か所あるので、仕上げに金彩で霞と切り箔散らしを飾りました。残る変色をピンポイントで隠して、まったくと言ってよいほど見えなくなりました。

写真右端に白い縫い目が写っています。これは解いた着物を反物の状態に戻すために布を「はぎ合わせミシン」で縫い合わせた線です。

仕立て上がりの上前衿もと。

前回のブログでご紹介したように ぼかし染めで金彩で霞を飛ばせた柄行きの着物に再生してお客様にご着用いただきました。

洋服と違って着物は解いて再度はぎ合わせると一本の反物に戻せるのです。そして洗いや染色の作業を何度も繰り返すことが出来るのです。リサイクル精神にあふれた服飾文化だと思います。

お手元に「着られないけれど着たい大切な着物」がありましたが是非一度ぼかし屋にご相談くださいませ。お気軽にどうぞ。

ぼかし屋の染め直し例 | 11:48 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,10,13, Sunday

東京手描友禅・模様の参考に

10/11放送のNHK番組「美の壺」第290回「棚」は大変勉強になる内容でした。

番組の解説によれば、大和言葉の「たな」は「水平」という意味、派生語は「たなびく」で水平に広がる」様子を表わすそうです。なるほど幅や高さは違っても棚の各段は必ず水平です。

水平にたなびく雲や霧、靄(もや)などを霞(かすみ)と呼びます。霞が幾層も水平にたなびく様子から左右非対称の棚、つまり違い棚の様式が、日本で生まれたそうです。そういえば外国の家具に違い棚はあまり見かけません。

霞をイメージした違い棚の好例として番組で紹介されたのが、修学院離宮でした。

客殿床の間、脇床の霞棚 (かすみだな)

本当に霞たなびく様子を表現したとしか思えない棚。美しいですね。

修学院離宮は江戸時代初期、当時の粋を尽くした建築だそうです。今では和風の違い棚は何となく身近にあり見慣れたものですが、この霞棚などをお手本にして発達してきたとは知りませんでした。

修学院離宮は拝観が自由ではありませんが、いつか見学したいものです。

さて、霞棚の話からとびますが、もう一つ着物屋としての話題を。

番組のテレビ映像を見直していて気付いたのですが、霞棚の下にしつらえた物入れの戸の襖絵が なんと「張り手に掛けられた反物」です。

拡大してみます。

小襖の四面通しで 綺麗な反物が張り手で横に張られている図柄です。

掛かっている反物は豪華な模様の着物地なので、本当に洗いか染めのために張り手に掛けているというよりは、襖絵の絵柄として着物地を見せるために張り手に掛けた状態を描写したのでしょう。それにしても格式ある広間の襖絵に「張り手」が描かれているのは初めて見ました。

屏風絵や襖絵に着物自体を模様として描く場合、衣桁に掛けた状態や、綱にかけて陰干しをしている様子などを図案化して描くことが多いのですが、反物の状態で、しかも張り手に掛かっている様子は珍しいのです。

上部の霞棚が左右非対称に横に流れる線を強調しているので、下部の小襖の絵も横に流れる意匠として「張り手に掛けた反物」が選ばれたように思われます。

霞棚と物入れ全体が調和して脇床ながら完全に隣の床の間を圧倒していますね。

霞はご存じのように日本の代表的な文様の一つです。

友禅染では霞文様としてだけではなく花模様などと組み合わせて華やかな柄行きを作る役目も果たします。

私は模様に霞が飛ぶ柄が好きで、よく用います。

花に霞が加わることで空間がイメージされて立体感が出ます。この霞は花と地色に合わせて銀霞です。

こちらは色無地に金銀の霞と切り箔散らしをいれた着物です。

裾模様と上半身に絵羽で霞を流し、ぼかし染めで地色に濃淡をつけ、単なる色無地よりお洒落感を出しました。

実はこの色無地は染直しの着物で、お客様の愛着のある色無地の着物を再度活躍できるように直したものです。工程の最後に仕上げで霞を入れる作業中の写真です。

次回はこの「染直し」についてのお話です。

追記:続きは2013年10/28のブログ「ぼかし屋の染直し例」でご覧いただけます。

東京手描き友禅 模様のお話 | 09:32 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,09,29, Sunday

東京手描き友禅の道具・物差し

手描き友禅、特に東京手描友禅に多い創作一点物を染める場合、お客様の体型に合わせた丈、幅に仮絵羽仕立てを行うので寸法取りはとても大切です。着物は絵画ではありませんから、実際には模様の中を縫い線が通ることになります。模様を綺麗に見せるため縫い線の位置も考慮して図案を考えます。

いずれにせよ模様を考えて下絵が完成するまで物差しは手放せません。

.JPG)

愛用の物差し

下から①メートル、②メートルと鯨尺(くじらじゃく)兼用

③~⑤鯨尺 大中小、⑥曲尺(かねじゃく)

もちろん一番出番が多いのは③、④、⑤の鯨尺です。

②の兼用タイプも重宝しています。⑥の曲尺は本来は建築関係で使われるそうですが、地方によっては曲尺で寸法をおっしゃる方もあり用意しています。

①の竹製の30㎝物差しは我が家にかなり古くから存在していて購入時期は不明です。4,50年前のものではないかと思います。

この写真をご覧ください。

.JPG)

上は古い竹製、下は今の竹製の物差し

物差しの断面を比べると古い30㎝物差しの断面は端がすっと伸びているのがお分かりになるでしょうか。指で物差しの端をすーっと触るとかなり鋭利に竹をカットしているのが分かります。これなら設計図など誤差の許されない線も正確に引くことが出来そうです。

比べて今時商品の下の物差しは竹の端が厚さ数ミリあるのです。ペンをあてる角度によって線にズレが出やすい形状です。着物の制作には差支えないので気にせず使っておりますが、竹の物差しとしての価値は昔の物の方が高いわけです。作る人の腕も違うと思いますが、おそらく材料の竹も違うのではないでしょうか。固い竹でなければ端を鋭く仕上げることは出来ないでしょう。

ご参考までに鯨尺と曲尺を並べてみました。

.JPG)

上が曲尺、下が鯨尺です。同じ1寸でもかなり違います。

最後の写真は便利に使っている巻尺型の鯨尺です。

.JPG)

お客様の着物のサイズを決定するのに、お手持ちの着物のサイズをお客様自身で測っていただきますが、鯨尺はお持ちでない場合が多いのでこの巻尺をお送りして使っていただくのです。物差しと違って巻尺は封筒に入れて簡単に郵送できるので便利です。

東京手描友禅の道具・作業 | 10:55 PM

| comments (x) | trackback (x)

2013,09,16, Monday

東京手描き友禅(無線友禅)の参考に。安野光雅さんの「御所の花」展

高島屋東京店で開催された「御所の花」展を観てきました。

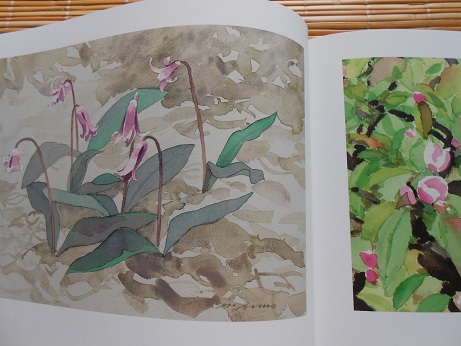

絵本など様々な分野で有名な安野光雅さんが皇居に咲く武蔵野の花々を描いた展覧会です。さぞかし綺麗な水彩画だろうという期待そのままに色の濃淡、陰影の美しい優しい色合いの作品を拝見できました。

8/27付 朝日新聞より

桔梗の作品が大きく取り上げられています。このまま無線友禅(糸目糊の防染をせず水彩画のように描く東京手描き友禅の技法の一つ)になりそうでした。

記事によれば、今回描いた作品中で安野光雅さんご自身、一番のお気に入りは「ホタルブクロ」だそうです。私にとってもホタルブクロは育った武蔵野台地の林、藪、野原の記憶に結びついています。

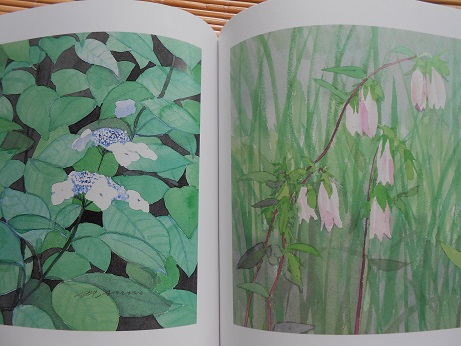

図録より。「ホタルブクロ」 隣のページは「アジサイ」

私は「隣のトトロ」の主人公の妹役メイちゃんに、さらに小さい妹がいたら私の年恰好だと思っておりまして、「隣のトトロ」よりは宅地開発が進みだした武蔵野の野原(のっぱら)で、幼稚園から小学生にかけて、遊び呆けて育ちました。その頃ホタルブクロとカラスウリの二つは 「なかなか見つけられない宝」でした。

ひょんな拍子にふと足元の一群れのホタルブクロに気付いたりすると子供同士でそうっと触り、「他の人には教えないことにしようね」なんて!子供って面白いですね。あの秘密感覚は何だったのでしょう。手折って持ち帰るという発想はまったくありませんでした。懐かしい…

ホタルブクロの隣のページは、これも私の好きな紫陽花です。

このブログでも取り上げております。https://www.bokashiya.com/blog/e23.html

ちなみに紫陽花を好きになったのは大人になってからでした。

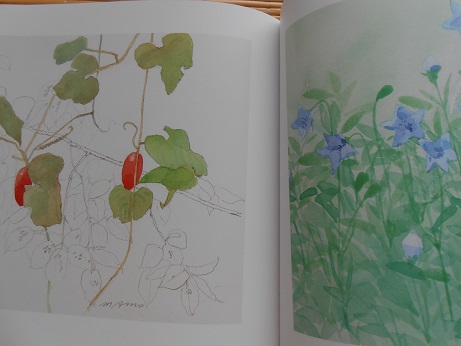

せっかくなので「カラスウリ」のページもご覧ください。

「カラスウリ」 隣のパージは「桔梗」

カラスウリもなかなか見られない秋の実でした。たまに見つけても必ずといってよいほど手の届かない場所にありました。子供の目には本当に遠い宝でした。

もう一つ懐かしい花の絵がありました。

「カタクリ」 隣のページは「カリン」

カタクリの花は私の子供時代の記憶にはないのですが、手描き友禅の仕事を始めてから「カタクリ」を描いた訪問着をご注文いただいたことがあるのです。その時に色々調べてその可愛らしさを知るにつけ、こういう足元に咲く一見地味な花を愛でるお客様のお人柄も見習いたいものだと思ったのでした。

当時は記録を残すことの必要性をまったく理解していなかったので、何の写真も残っていないのですが、その時の訪問着とお客様を折々懐かしく思い出しております。

カタクリの花は子供が簡単には踏み込めない林の奥にあったのでしょうね。

展覧会ルポ | 12:57 PM

| comments (x) | trackback (x)